洪秀全四次科举皆落榜,看完他的书法,就明白他为何秀才也考不上

从秀才落第到太平天国兴起

在19世纪中叶的中国,一个名叫洪秀全的年轻人,因连续四次科举落第而改变了人生轨迹,最终掀起了一场震惊中外的农民起义运动。1814年出生于广东的洪秀全,自幼饱读诗书,却在科举考试中屡遭挫折。他优异的县试成绩与接连的落榜形成强烈反差,其根本原因竟在于他那潦草的字迹。这个因书法不佳而未能登上仕途的读书人,在经历了一场重病后,思想发生了翻天覆地的变化。他最终放弃了科举,转而创立拜上帝教,发动金田起义,建立了与清政府分庭抗礼的太平天国。这个曾经连秀才功名都难以获取的落榜生,却成功建立了一个让清政府与西方列强都为之忌惮的政权,直至1864年,随着洪秀全的逝世,这场历时14年的太平天国运动才最终落下帷幕。

寒门学子求学路坎坷艰辛

1814年,在广东花县一个普通的农家小院里,年幼的洪秀全正在村里的私塾里读书识字。这个出生在农民家庭的孩子,凭借着过人的天赋和勤奋的学习态度,很快就在启蒙教育中展露头角。

那时的广东,虽然位处沿海开放地区,但乡村教育依然十分落后。洪秀全的家庭条件虽不算富裕,但父母依然省吃俭用供他读书。

在私塾里,洪秀全开始接触四书五经等传统典籍。他日复一日地诵读圣贤书,把自己浸润在中国传统文化的浩瀚知识海洋中。

随着年龄的增长,村里的长辈们看到这个聪明好学的少年,纷纷建议他去参加科举考试。在清朝统治的中国,科举制度是寒门子弟改变命运的重要途径。

进入青年时期的洪秀全开始了他的科举之路。在第一次参加县试时,他以第一名的优异成绩脱颖而出。

这场胜利让年轻的洪秀全看到了希望,他以为自己终于找到了通往功名之路的钥匙。然而现实却给了他沉重的打击。

在随后的考试中,洪秀全却遭遇了意想不到的失败。这次失败并没有打倒他,他选择继续准备下一次考试。

接下来的几年里,洪秀全又连续参加了三次考试。每一次他都带着满腔热情和必胜的决心,却最终都以失败告终。

在古代科举考试中,除了文章内容,考官们还十分重视考生的书法水平。潦草的字迹往往会直接影响考官的评分。

洪秀全的生活并不轻松,他需要在读书之余帮助家里干农活。这样的生活环境让他无法像其他考生那样静下心来练习书法。

四次科举考试的失败,给这位年轻的读书人带来了巨大的打击。他开始对这个选拔人才的制度产生怀疑。

在最后一次落第之后,洪秀全病倒了。这场大病不仅影响了他的身体,更改变了他此后的人生轨迹。

(文章结束)

古代科举看重书法显功名

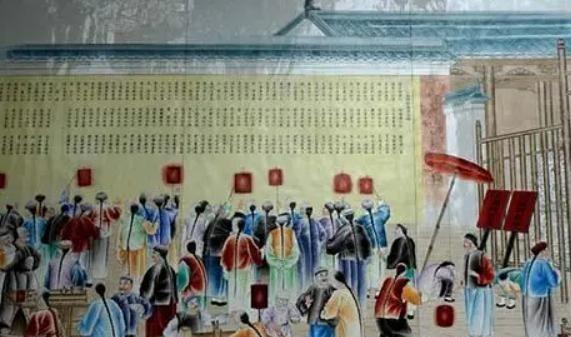

在古代中国的科举考试中,考生的书法水平与文章内容同等重要。清朝的科举考官们不仅要审阅数以万计的考卷内容,更要从字里行间品评考生的学养与修为。

"字如其人"这句古训,在科举考试中体现得淋漓尽致。考官们普遍认为,一个人的书法体现了其修养和学识,潦草的字迹往往暗示着考生学习态度不够端正。

清朝的科举考试分为县试、府试、院试和乡试四个层级。每一级考试都对考生的书法提出了严格要求。

在评判标准中,卷面整洁、字迹工整是基本要求。优秀的书法甚至能为考生加分,让考官对其文章内容产生更好的印象。

科举考场上,考生们需要在有限的时间内完成大量书写任务。这就要求他们平日里就必须练就快速且工整的书法。

在当时的读书人群体中,书法训练是从童年就开始的必修课。许多家境优渥的学子们能请到专门的书法老师指导。

但对于洪秀全这样的寒门学子来说,练习书法的时间和资源都十分有限。他们需要在读书之余还要帮家里干农活,根本无法静下心来专心练字。

在考场上,洪秀全的文章内容或许有其独到之处。然而他那潦草的字迹却让考官们望而却步。

传统的科举考试中,考官们往往要在短时间内阅览大量考卷。面对一篇字迹潦草的文章,考官们可能连读都不愿细读就直接将其淘汰。

这种情况在科举考试的历史上并非个例。不少才学出众的考生就因为书法不佳而屡遭落第。

对于那些家境贫寒的考生来说,这无疑是一种不公平的考核标准。他们既要忙于生计,又要兼顾学业,实在难以像富家子弟那样有充裕的时间专攻书法。

洪秀全的科举之路,正是这种制度性困境的典型写照。他的文章水平足以让他在县试中名列前茅,但在更高级别的考试中,书法却成了他的致命弱点。

这种重形式轻内容的考核方式,某种程度上也反映了清朝科举制度的弊端。真才实学可能会因为书法这样的外在因素而被埋没。

在当时的社会背景下,这种评判标准还导致了另一个问题:经济条件较好的考生往往能获得更多练习书法的机会,从而在考试中占据优势。

(文章结束)

连番失意病中见异象转人生

在最后一次科举考试落第后,洪秀全的身体状况每况愈下。这场突如其来的重病,让他卧床不起整整数日。

病中的洪秀全陷入了一种奇异的梦境状态。在混沌的意识中,他看到了一位白发苍苍的老者,手持金印,对他说着一些难以理解的话语。

这场大病持续了将近一个月的时间。在这期间,洪秀全的饮食起居全靠家人照料。

病愈之后的洪秀全看起来判若两人。平日里沉默寡言的他开始和村里人谈论起自己在病中的所见所闻。

就在这个时候,一位远房亲戚来到洪秀全家中拜访。这位亲戚带来了一本名为《劝世良言》的书籍。

这本改编自基督教《圣经》的书籍,引起了洪秀全强烈的兴趣。他开始废寝忘食地研读这本书。

书中的内容与他在病中的幻象产生了某种奇妙的联系。《劝世良言》中描述的天国、救世主的概念,与他梦中的场景竟有几分相似。

洪秀全开始将自己的经历与书中的内容相互印证。他把自己梦中见到的老者,与书中描述的天父形象联系在一起。

这种独特的解读方式,让洪秀全的思想发生了根本性的转变。他不再把注意力放在科举考试上。

在此期间,洪秀全开始广泛阅读各类宗教典籍。他试图从这些典籍中找到能够解释自己经历的线索。

村里人发现,这个曾经专注于科举考试的年轻人,现在整日捧着一本陌生的书籍,神情专注地阅读。

洪秀全开始尝试向周围的人传播自己的新思想。然而在他的家乡,这种带有西方宗教色彩的言论并未引起太多共鸣。

面对乡亲们的不解与质疑,洪秀全并未放弃。他开始思考如何把这些新思想与中国传统文化相结合。

在这个转变的过程中,洪秀全逐渐形成了自己独特的理论体系。他把科举失利的经历,与社会现实结合起来思考。

这种思想上的转变,最终导致了洪秀全走上了一条完全不同的人生道路。他不再执着于通过科举改变命运。

在这个转折点上,洪秀全开始思考更大的社会问题。他的目光从个人的功名利禄,转向了更广阔的社会现实。

(文章结束)

落榜学子创建太平天国基业

放弃科举之路后的洪秀全离开了广东,来到了经济相对落后的广西地区。在这片新的土地上,他开始传播自己的思想理念。

广西的民众比起广东人更容易接受新的思想。洪秀全通过宣讲拜上帝教的教义,逐渐在当地聚集了一批追随者。

他向民众描绘了一个人人平等的理想社会蓝图。在这个蓝图中,不再有贫富差距,人们可以共同耕种土地,分享收获。

这种平等共享的主张在当地引起了强烈反响。越来越多的农民和手工业者加入了拜上帝教的队伍。

随着信徒数量的增加,拜上帝教的影响力不断扩大。洪秀全开始组织信徒们进行系统的军事训练。

1851年,在广西金田村,洪秀全正式发动起义。这支由农民组成的队伍被命名为太平军。

太平军的势力迅速发展壮大,他们很快就占领了南京。洪秀全将南京改名为天京,建立了太平天国政权。

在统治期间,洪秀全实施了一系列严格的社会政策。他禁止民众吸食鸦片、赌博和饮酒,违者处以极刑。

太平天国的建立引起了西方列强的注意。英国人派出使者,希望与太平天国建立合作关系。

他们提出了一个诱人的建议:帮助太平天国推翻清政府,然后瓜分中国领土。洪秀全断然拒绝了这个提议。

在对待外国势力的态度上,洪秀全表现出了坚定的立场。他认为中国的内政不容外人干预。

然而,这种强硬态度也为太平天国带来了新的敌人。西方列强转而支持清政府,联手打击太平天国。

面对内忧外患,太平天国的统治开始出现动摇。内部的权力斗争和路线之争日益激烈。

1864年,洪秀全在天京病逝。随着这位创始人的离世,太平天国最终走向了失败。

这场持续十四年的农民起义运动,虽然以失败告终,但它对中国近代史产生了深远影响。它动摇了清朝统治的根基,也为后来的革命运动提供了重要经验。

一个因为书法不佳而屡试不第的落榜生,最终建立起了一个让清政府和西方列强都为之震惊的政权。这段历史证明,科举考试并非改变命运的唯一途径。

(文章结束)