自魏、楚相继衰落后,到了战国中期,秦齐两个是当时天下的超级大国。

两个超级大国,一东一西,国力皆凌驾于各诸侯之上!

以至于,秦齐两个超级大国甚至一东一西,一起称帝!

不过,秦、齐两国,一东一西,距离遥远,很难通过直接交手来给对方致命打击。

所以,通过“伐交”,借中间诸侯的力量打击对手,是此时秦齐的主要竞争方式。

而中间的诸侯们,也渴望削弱超级大国,以减轻自己的压力,也希望采取联合行动!

所以,秦、齐之中,“伐交”失败者要承受“围殴”;即便暂时“伐交”成功,但要成为“独一极”,也需要承受围殴。

任何一方,要想从“双雄”之一,变成“独极”,都要具备扛住围殴的能力!

整个战国期间,秦国,遭受过五次合纵攻击,扛住了。

而齐国呢?

仅仅只是一次联合攻击,齐国就被打趴下了,从此一蹶不振。

这是怎么回事呢?

扛住五次合纵攻击的秦国秦国,是遭受联合攻击最多的诸侯。其中规模比较大的有五次!

1、前318-317年:五国攻秦。

商鞅变法后,秦国强盛,遂连续进攻魏、韩等国。

秦国如虎狼一般的攻势,引起了诸侯的集体警觉。

于是,前318年,公孙衍发动魏、赵、韩、燕、楚,五国合纵攻秦。同时,公孙衍还说动义渠攻秦侧背。

第一次遭受围殴,秦国不敢托大,麻溜退到函谷关。

然而,虽然说是五国合纵,但其实,秦国当时威胁的主要是韩、魏,和燕、楚关系不大。

所以,燕、楚实际上没有出兵,只有魏、韩、赵这三晋兄弟联合出兵。

魏、韩,都是刚被秦击败的手下败将,赵国当时实力不强,此前还差点被魏国给干掉了。

于是,秦军主动出击,在函谷关外击退联军。

次年,秦军又在修鱼击败三晋联军,斩首八万。

第一次合纵攻秦,就此失败!

2、前298年-前296年:三国攻秦。

此后,秦国连续扩张,不但吞并了巴蜀之地,侵占了韩魏赵的领土,甚至连续大破超级大国楚国,其势头简直飞得起!

于是,齐国孟尝君联合韩、魏,发动三国攻秦之战。

这一次合纵,虽然参与国只有三国,但却是打得最认真的一次,毕竟,楚国已经被干趴下了,只要干翻秦国,齐国就是唯一超级大国了!

经过三年激战,三国联军成功攻破了函谷关!

秦国认怂,归还了韩、魏一些土地,并主动交好齐国。

秦国态度好,这次合纵也就这么算了,算是取得了一定的成果。

3、前287年:五国攻秦。

前287年,齐、燕、韩、魏、赵,再次合纵攻秦。

看起来是五国攻秦,但其实大家都不是真心的。

齐国的意图是,让大家搞起来,自己好趁机灭宋。

而燕国,则是一心要“成全”齐国,想方设法让齐国灭宋,好拉拢大家一起攻齐!所以,这些反而都是燕昭王和苏秦的谋划。

至于三晋,则也都是各怀心思。

所以,这一次,联军到了成皋、荥阳就停了下来,连函谷关都没有去打个卡,就驻足不前。

秦国为了缓和与诸侯矛盾,以让大家顺利把矛盾焦点转向齐国,遂表示自己取消帝号,主动归还了一些土地给魏、赵。

如此,这次五国攻秦,实际上成了后来五国攻齐的“掉头位”。

4、前247年,河外之战。

长平之战后,秦围攻邯郸。

魏、楚出兵救赵,在邯郸大破秦军。

随后,在信陵君的统领下,魏赵韩楚燕五国组成联军,在河外大破秦军,追至函谷关。

此时,诸侯们皆收复了一些土地,但实在无力继续突破函谷关了。

5、前241年,五国攻秦。

为了图生存,前241年,魏赵韩楚燕组成五国联军,发起了最后一次合纵攻秦。

这是六国的最后一次挣扎,所以打得还是比较卖力。

在名将庞煖的指挥下,联军绕过函谷关,攻至距咸阳七、八十里的蕞。

但是,此时秦的优势已经十分明显。在秦军集中反击下联军败走。

由此,秦国扛住了最后一次合纵攻秦。

一战而破的齐国秦国,连续扛住了各国的进攻。

而齐国,仅仅只承受了一次联合打击,就几乎亡国,最后一蹶不振!

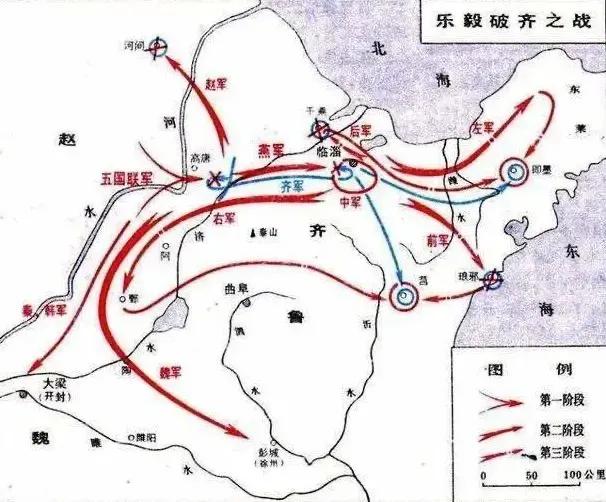

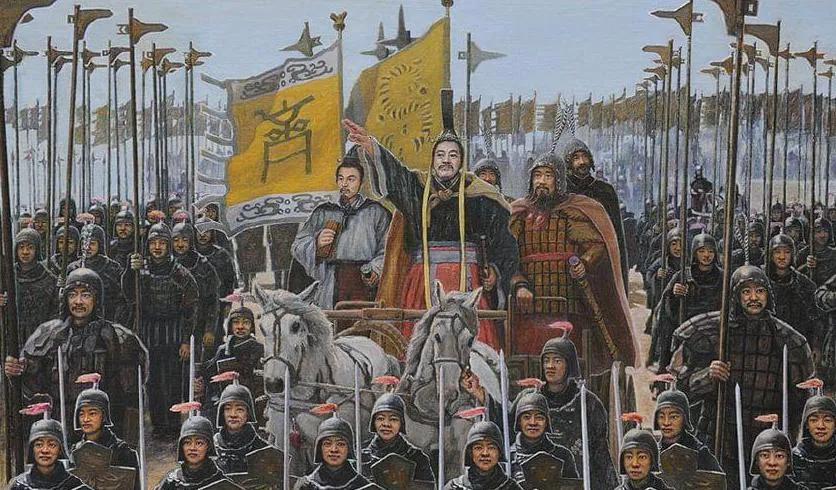

前284年,燕赵韩魏秦,五国联合伐齐。

只济西一战,齐军就一败涂地。

随后,在乐毅的指挥下,齐国城池纷纷沦陷,一度只剩下即墨和莒两城,几乎亡国!

尽管在田单的指挥下,齐国击败燕军,收复了大部分领土,但是,遭此重创,齐国从此一蹶不振!

齐国败了也就败了。

关键是:败的过程是如此不堪一击,败的程度是如此彻底!

回顾起五国伐齐,人们只赞叹燕昭王的励精图治、苏秦的外交谋划,乐毅治齐的收人心之道,却没有人愿意多聊战事。

也是:齐国在作战中,一击即溃,以至谈用兵布阵都是奢侈多余的了。

而齐国如此多的城池,几乎是在谈笑间沦陷,以至史书只愿描述出乐毅的分兵路线,而战事则几乎不值一提···

超级大国齐国,怎么就这么不经打呢?

地缘秦国能够扛住如此多次合纵进攻,与其地利是分不开的。

函谷关,就是横亘在六国与秦之间的屏障。

五次规模较大的合纵攻秦,有三次都不过函谷关。

即便打过、或绕过函谷关,也是难以施展。

孟尝君曾率魏韩齐三国血战三年,攻破函谷关。

可是,经过三年血战,早已疲惫,而秦军有生力量损耗不大,再打未必有利,因此在秦国稍微归还一些土地就作罢了。

庞煖曾率五国联军绕过函谷关,直逼咸阳。

可是,只能是趁虚偷袭,不足以大战,因此,在秦军集中反击下失利!

不得函谷关等地,六国终不能得志,秦国终究稳如泰山,以一国而拒数国之师。

齐国的地理条件,其实也不算差。

齐南有太山,东有琅琊,西有清河,北有渤海,此所谓四塞之国也。——《战国策》

但是,齐这个“四塞之国”,与“关中四塞”相比,还是差点意思。

尤其是北面和西北面。

齐国的地势,南高北低。

南边主要是山区,高高低低的山连在一起,形成丘陵地带。

北面有渤海,渤海旁边是盐碱严重的沼泽地。

但是,在盐碱地与丘陵之间是河济平原。

西边也是丘陵地带,但是,丘陵由南向北海拔逐渐降低。

所以,北面和西北面,是比较大的“口子”,只有凭借济河、黄河防御。

而且,由于这个方向,齐国面对的是比自己弱小的赵国、燕国,所以齐国在这一带并没有修筑太多的防御。

所以,当五国联军出现在这个方向时,齐国就很难扛得住了。

秦国如果败了,封锁函谷关,不能说必能无事,至少有缓一缓的余地;齐如果败了,就无法阻止敌人渡过清河济水,就很危险了!

人祸即便如此,以当时齐国的实力,也不是没有一战之力。

对面虽然是五国联军,但其实出大力的是燕、赵,以兵力而言,齐国并不处绝对劣势。

况且,楚国原本担心五国联军破齐后会移兵攻击自己,所以当时倾向于支持齐国。楚国曾威逼利诱韩国不要参与五国联军,只是没有成功;随即,又驻军淮南,表示要支持齐国。

虽然楚国到底是靠不住的,搞不好还会趁火打劫,但如果齐国自己坚持得好一点,又妥善“伐交”,则楚国不但难以趁火打劫,甚至可以分担一部分压力!

而五国联军中,也大多有自己明确的目标。

秦国虽然想要借此削弱齐国,但是,他距离齐国毕竟太远,齐国如果灭亡了,好处会被燕赵魏楚瓜分完,于己不利。

韩国则与秦国一样,都距离齐国太远,分不到什么好处。

魏赵则志在夺取齐国核心地带以外的核心地区,对于深入齐地兴趣也不大。

只有燕国咬牙切齿,必欲破齐!

所以,齐国即便战败,守其核心地带时,主要也就是对付燕军,凭其众多的人口、城池,保住其核心地带看起来问题是不大的。

所以,齐国败于五国联军,或许还不算什么怪事,但被搞得差点亡国,以至一蹶不振就是人祸了!

齐愍王在灭宋后,不可一世,对内骄横无道,滥杀大臣,使“百姓不附”、“宗族离心”、“大臣不亲”,内部矛盾激化。

而这种人祸,才是齐国不堪一击的主要原因。

奇葩的战败齐与五国联军的决战,规模庞大,按道理应当是一场大书特书的大战。

但是,实际上,这是一场不值一提的大战。

因为:以此战中齐军的表现,谈论所谓排兵布阵、战术战法都是奢侈的。

当时,齐军主将触子率军在济水之西拒敌,暂不出击。

齐愍王派人来说:你不主动出击,不战而胜之,我就杀你全家,掘你祖坟!

我勒个去!触子不干了!

于是,两军刚一交锋,触子就单车逃遁,“消失”了。

没有主将还打个什么打?齐军瞬间崩溃,大败!

当然,以堂堂齐国的实力,还是有能力再组织一次大战的!

达子率领齐军残部继续抵抗,在秦周驻扎。

这时,达子为了激励士气,希望给予赏金!

齐王不但不给,还派人辱骂!

如此,军心涣散!

一战之下,齐军毫无悬念的再次战败,达子战死!

其实,秦周,就是临淄西门一带了,算是打到了临淄门口。

这个情况下,齐王尚如此操作,大约是昏庸到了极点!

如此,由于齐王奇葩的操作,齐军主力,就这么稀里糊涂的报销了。

其实,齐军兵力强盛,与五国联军作战,纵然不能取胜,纵然最后失利,但如果能给联军有力杀伤,联军恐怕也无力再对其众多地区进行攻取···

但既然齐王把自己的主力如此奇葩的报销,那就不能怪人家不客气了。

自我毁灭的土崩瓦解在齐军主力被歼后,五国联军中的四国也各自散去了。

秦韩得不到什么土地,乐毅以重金谢之。

赵国北取河间,魏国攻取宋国故地。

只有燕国继续深入齐地方作战。

齐国纵然损失惨重,但城池众多、人口众多,战争潜力仍然远大于燕国。

所以,齐王如能好好组织抵抗,齐虽难免失地丧师,但未必会被搞到差点亡国、一蹶不振!

但是,齐王出奔,不但逃离了临淄,还直接逃出国,逃到了卫国;后来,他在卫国待不下去,又想去鲁国,被拒绝,然后,又逃回本国的莒,依托楚军。

也就是说,齐王,早早放弃了对全国抗燕战争的统一指挥!

如此,齐国实际上是无主状态,更加混乱!

乐毅攻破临淄后,采取了收人心之道:禁止侵掠,求齐之逸民,显而礼之。宽其赋敛,除其暴令,修其旧政,使齐民喜悦!

立国几百年的大国,人心就这么被一个燕国将军收走了···

随即,乐毅兵分五路,向齐国全境进军!

此时,虽然齐军主力被歼,但各城仍然有不少驻军。

燕军数量再多,兵分5路,其兵力也是不可能有优势的。

倘齐国能妥善阻止,歼其一路是可能的;即便不能歼其一路,逐城死守,燕军也是很难很快啃得动的!

但是,由于齐王自我毁灭的操作和乐毅的收人心之法,齐军全无斗志,望风而逃!

六个月的时间,齐国七十多个城沦陷,成为燕国的郡县!

齐国败得如此快,使原本中立,甚至倾向于联合齐的各国也纷纷趁火打劫!

原本要支持齐的楚国趁火打劫,杀齐愍王,夺淮北地区;被齐国欺负了几百年的鲁国也趁机夺取了薛。

如此,此时的齐国,只剩下莒和即墨尚在抵抗!

齐国,几乎是被灭了!

一蹶不振后来的故事大家都知道:乐毅因离间计而离开燕国,田单以“火牛阵”大破燕军,收复失地。

齐国,复国了!

但是,这个齐国,却不再是那个曾经的“超巨”了。

此后,齐国似乎“看穿了俗世”,不再过问群雄之间的逐鹿了,“隐身”了。

曾经与秦一争高下的齐,此后“事秦谨”,认怂了。

秦国征灭各国,齐国都不干涉;各国合纵攻秦,齐国也不参与。

最后,秦国灭掉其他五国来灭齐时,齐国不战而降!

可以说,恢复过来的齐国,依然存在了60年;但是,齐国的心,已经在济西之战中战死了。

当初,燕昭王与苏代商议。

燕昭王说:齐有清济浊河,可以为固;有长城巨防,足以为塞;诚何有之?

苏代答:天时不与,虽有清济浊河,何足以为固体?民力穷弊,虽有长城巨防,何足以为塞···夫骄主必不好计,而亡国之臣贪于财···则齐可亡也!

后世议者,多认为秦能扛住合纵攻击,而齐国一战而败的原因,是地理环境上的差别。

确实,地理条件的差别不可忽视,甚至是最重要的原因之一。

但是,过度强调地理条件的作用,似乎是近年来的一个普遍现象,这是不应该的。

如苏代所说,齐国“骄主不好计,亡国之臣贪于财”,君臣昏庸奇葩!这样的人祸,才是齐国一战而败退的最主要原因!