本文依据权威资料编写,内容真实可靠,文末附有文献来源及截图证明,敬请查阅。

1949年新中国成立后,全球局势变得动荡不安,世界格局随之发生了显著变化。

新中国政府在战乱平息后,面临重建国家的艰巨任务,其中处理与苏联的复杂关系是最为棘手的问题之一。

当年,为提升国际地位,中国与苏联签订《中苏同盟协定》,苏方承诺1995年归还海参崴港口于中国。

此承诺在国际上引发轰动,被视为冷战末期全球力量格局重塑的关键标志。

为何至约定之年,海参崴归还之事却成为无果而终的历史陈迹?

【中俄北京条约的背景与影响】

1860年,北京政局极不稳定,面临国内外双重严峻形势。

英法联军胁迫下,清政府签订《天津条约》。随后,沙俄施压,要求清政府就领土边界进行谈判。

这一年秋天,沙俄派代表伊格纳季耶夫至北京,传达沙皇旨意,要求清政府割让包括海参崴在内的东北大片领土。

谈判桌上,清政府代表面色严肃,气氛沉重。他们保持着高度的警觉与专注,以确保谈判能够按照既定的方向进行。

他们面临上层要求,须迅速化解外交危机,确保国家稳定。

伊格纳季耶夫态度强硬,详述沙俄对领土要求,称此举旨在确保沙俄在远东的安全。

清政府谈判代表虽识破沙俄扩张策略,但鉴于当时国际形势,其谈判空间极为有限。

经过多轮激烈谈判,清政府代表最终被迫签署《中俄北京条约》。

条约明确规定,外东北至乌苏里江以东的广大区域,均归属沙俄。

条约签订仪式于北京官邸举行,现场沙俄国旗与清朝龙旗并列,标志两国权力更迭。

签字仪式结束后,伊格纳季耶夫欣然与清朝官员进行了文书交换,对结果表示满意。

条约签署之时,北京城内氛围凝重,沉重情绪弥漫。

众多官员与文人感慨清朝已无法挽救,而普通民众对边疆领土被割让的详情,大多了解不多。

条约影响渐显于朝野,有识之士认识到,大清帝国将面临新挑战,即从陆地争夺转向海洋控制。

条约实施后,沙俄加速推进割让地区的开发与军事部署。

清朝时,对失地无力回应促使重新思考未来战略,期间海参崴的战略地位逐渐被认知,然而,认识到这一点时,时机已晚。

国际舞台上,清政府弱势消极的外交成发展制约,其中,《中俄北京条约》成为外交失败的标志性事件之一。

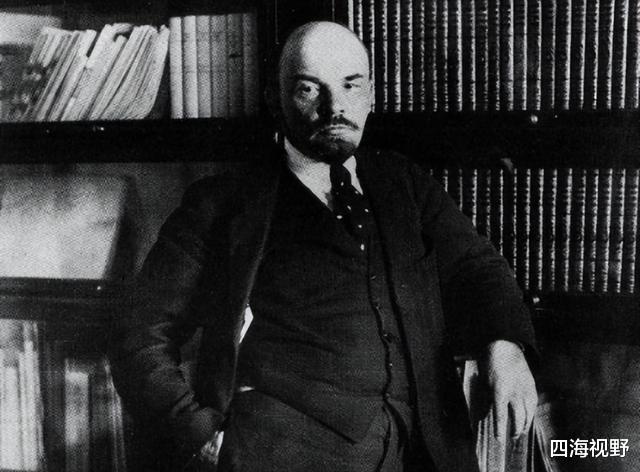

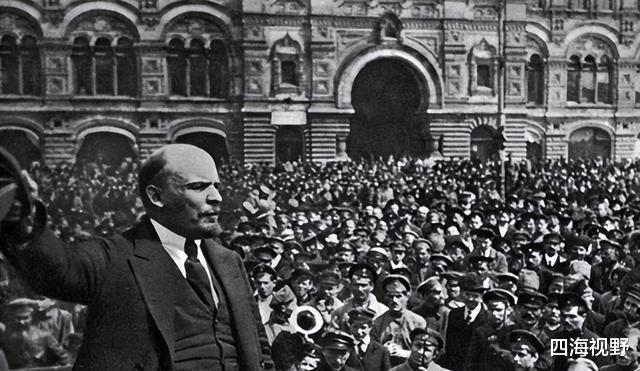

【苏联时期的领土政策与列宁的考虑】

1917年,布尔什维克革命导致俄罗斯帝国根基崩溃,随后苏维埃政权宣告成立。

列宁领导新政权后,对外政策重大转变是重新审视沙俄帝国签署的不平等条约,以期做出调整。

列宁批判这些条约为帝国主义所迫,违背民族自决原则,故而提出取消或重谈此类不平等条约的主张。

列宁领导下,苏维埃政府迅速行动,旨在解决沙俄帝国扩张遗留的历史问题。

列宁特别提出,针对中俄关系,应重新审视《中俄北京条约》,并考虑归还非法吞并的中国领土,如海参崴等地。

然而,列宁健康状况急剧下降,致使其未能将既定政策彻底实施。

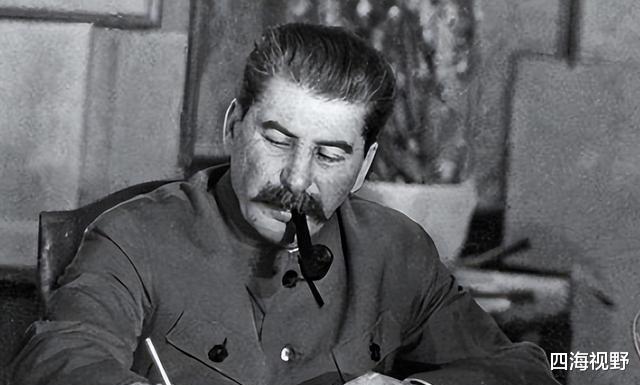

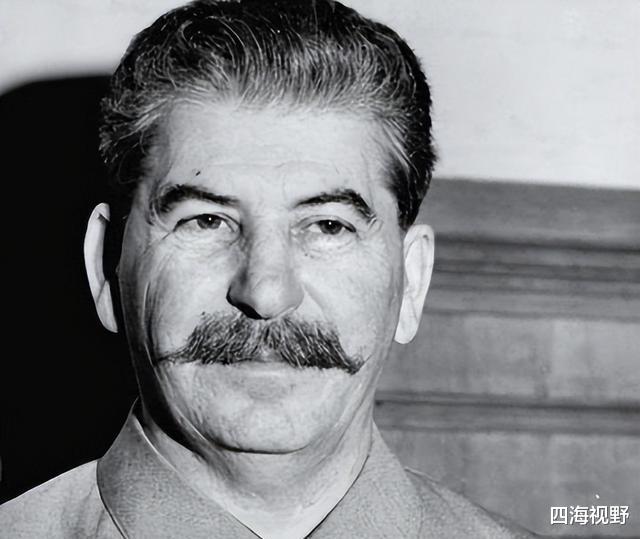

1924年列宁逝世后,斯大林领导苏联,政策发生根本变化。

斯大林执政后,苏联外交重点转向最大化国家利益,尤其在领土和资源利用方面,逐渐减弱了推动全球革命的力度。

斯大林的政策旨在加强苏联工业,同时保障国家安全。

此战略框架下,苏联强化对远东控制,以保障对日本可能威胁的有效防御。

海参崴是俄罗斯远东的关键港口与军事基地,因其战略地位重要,斯大林视其为不可或缺的资产,不愿轻易放弃。

斯大林认为,虽列宁时代提议归还领土遵循民族自决,但放弃海参崴控制权会大幅削弱苏联在亚太的军事与战略地位。

斯大林时代内政特点为严厉镇压政治异议,集中控制经济资源,以此支撑其对外扩展战略需求。

在国际关系中,斯大林倾向于以谈判结合力量展示解决边界领土问题,而非单纯要求领土归还。

【第二次世界大战后的中苏关系变动】

1945年,第二次世界大战接近尾声,全球政治版图即将迎来巨变。

关键时刻,中苏两国依据战时盟友身份,再次就远东区域,特别是海参崴的归属问题,展开了深入讨论。

1949年8月,蒋介石代表中华民国政府在莫斯科与苏联政府展开了一系列紧张且密集的谈判。

谈判背景复杂。

苏联在战争中起决定性作用,对促使日本最终投降具有关键作用。

另一方面,中华民国作为四大盟国一员,战后致力于在全球格局中重新确立其国际地位。

苏联欲强化远东影响力,需中华民国战略协作;蒋介石则盼此机恢复失地主权。

莫斯科会议室内,两国代表围桌而坐,桌上铺满了文件、地图及条约草案,各方正就相关内容进行深入讨论。

苏联代表在讨论时提出关注中苏边界,尤其是战略重地海参崴的控制权问题,强调其重要性。

经过多轮激烈交涉,双方最终达成重要协议——《中苏同盟协定》。

依据该协定,苏联方面保证于1995年归还海参崴予中国。

此决定貌似尊重中华民国领土完整,实则苏联背后有更深层次的考虑。

斯大林意图将此承诺作为筹码,用以在东北亚政治格局中保持并增强苏联的影响力。

此外,该承诺被视为苏联在亚洲扩大影响力的一环,特别是其对抗美国在亚洲日益增长影响力的战略布局中的重要组成部分。

1945年末,举行了签署协定的正式仪式。

场面肃穆,中苏国旗交相辉映于后,双方代表团成员互换文件,相机快门声接连不断。

协定表面和谐,然其背后的政治意图与战略考量远较表象复杂。

【《中苏同盟协定》的深层含义与影响】

依据协议,长春铁路转为中苏两国共同管理,双方均承担管理责任,确保铁路运营顺畅,维护双方利益。

长春铁路是中国东北至俄罗斯远东的重要交通干线,其作为连接两地的关键通道,战略地位显著。

苏联掌控该关键交通线后,能更大程度地作用于中国东北的经济发展与区域安全。

旅顺海军基地的共管彰显了苏联对中国东北防务的深入参与,直接反映了其在这一地区的深度介入与影响。

旅顺为历史要港,地处黄海至日本海战略通道的关键节点,占据重要地理位置。

苏联参与该基地管理,成功将其影响力扩展至中国海防,实现了影响力的有效延伸。

大连设立自由港,意在利用开放的港口政策,以吸引更多的国际贸易活动与投资,促进经济发展。

苏联因这一地位获得重要经济窗口,得以在东北亚经济格局中占据一席之地。

这些举措看似旨在解决海参崴问题并增进中苏友好,实为苏联为达成其在亚洲及全球战略目标而精心策划的一系列政策。

此外,这些部署深刻影响了中国东北的经济与政治稳定,斯大林旨在通过这些直接或间接手段控制该地,进而对东北亚区域产生辐射影响。

【新中国成立后的条约重谈与海参崴问题的终结】

1949年中华人民共和国成立,标志着中国迈入了一个崭新的历史阶段。

这一年,中国在国内实现政权更迭,同时在国际层面接手了中华民国遗留的复杂外交事务。

关键一环在于与苏联的关系,尤其是关于《中苏同盟协定》的重新谈判。

新中国政府当时的主要任务包括巩固国家主权,整合国内各项资源,以及在国际社会中确立自身的合法地位。

苏联作为当时超级大国,其在华战略布局及与前中华民国的协议,对新成立政府的外交政策形成了重大挑战。

重谈《中苏同盟协定》时,新中国政府意在调整并优化协议中的不平等条款。

特别是海参崴与东北地区的军事、经济条款,乃新中国欲重获主导权的关键领域。

然而,苏联在谈判中明显抵触,尤其不愿放弃《中苏同盟协定》带来的利益。

谈判时,斯大林立场坚决,明确表示:新中国若坚持索回不平等条约中割让给苏联的利益,含海参崴,将严重加剧双方关系紧张,或致谈判失败。

新中国政府面临抉择:坚持原则恢复全部领土,或适度妥协以平衡外交与国内政策。这一决定异常艰难。

经过一系列激烈而复杂的谈判,新中国政府最终决定废除《中苏同盟协定》,并认可海参崴为苏联领土。这一决策标志着双方关系的新变化。

任晓伟在《西南大学学报(社会科学版)》2008年第5期发表文章,探讨《中苏友好同盟条约》与重庆谈判的起源,页码范围为164-170。