76年皮定均因空难牺牲,被安葬于八宝山,15年后中央为何下令迁出

1976年1月的一个寒冷清晨,一架从福州军区起飞的军用飞机在东山岛附近坠毁,机上载有时任福州军区司令员皮定均将军及其子皮国宏等十余人。这场突如其来的空难,让这位在抗日战争和解放战争中立下赫赫战功的开国将军永远离开了他热爱的军营和战友。按照惯例,皮定均的骨灰被安葬在北京八宝山革命公墓,与其他革命先辈长眠于此。然而15年后,一个看似平常的请求却打破了这份宁静——皮定均的夫人张烽向中央提出将丈夫的骨灰迁出八宝山的申请。这个前所未有的请求,背后究竟有着怎样动人的故事?

少年从军 铸就传奇将星

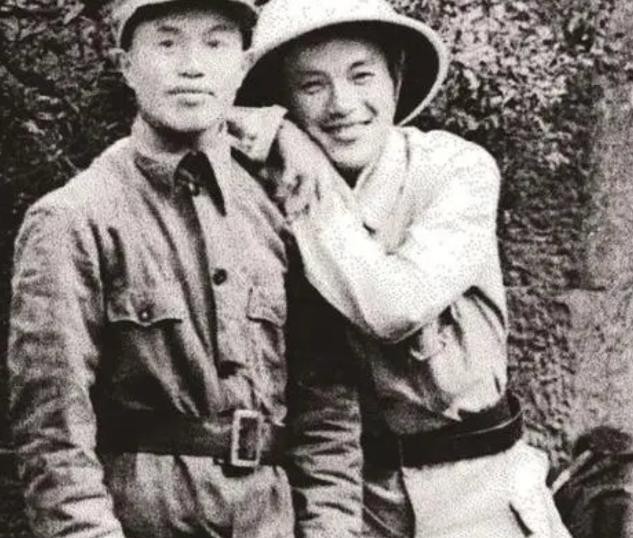

1927年的湖南农村,一个瘦小的身影站在农民协会门前。这个名叫皮定均的少年,怀揣着改变农民命运的理想,一次又一次地恳求加入农协。

农民协会的前辈们看着眼前这个身材矮小的少年,担心他扛不住革命工作的艰辛。可这个倔强的少年用行动证明了自己的决心,最终获得了加入农协的机会。

从此,皮定均开启了他波澜壮阔的革命生涯。短短四年间,他先后加入共青团、参军入伍,并在1931年正式成为一名中国共产党党员。

抗日战争爆发后,皮定均在战火纷飞中展现出卓越的军事才能。他组建了我军第一支游击支队,指挥部队在敌后展开神出鬼没的游击战。

这支游击队在皮定均的带领下,先后与日军作战百余次。他们不仅打退了敌人的进攻,更在豫西地区建立起了一片坚固的抗日根据地。

解放战争时期,皮定均面临着更严峻的考验。蒋介石调集了二十万大军,企图一举歼灭皮定均指挥的解放军部队。

面对敌我力量悬殊的局面,皮定均统领七千将士,巧妙运用地形优势,采取灵活机动的战术。他们化整为零,分散突击,连续发动二十多次进攻。

这场以少胜多的战役,创造了战争史上的奇迹。毛主席对皮定均的指挥才能给予高度评价,称赞道:"皮有功,少进中。"

1955年,基于在历次战役中的卓越表现,皮定均被授予中将军衔。新中国成立后,他先后担任兰州军区和福州军区司令员,为国防事业继续贡献力量。

在军区工作期间,皮定均始终保持着艰苦朴素的作风。他拒绝住宾馆,坚持与战士同吃同住。面对专门为他准备的招待所,他选择睡在部队的硬板床上。

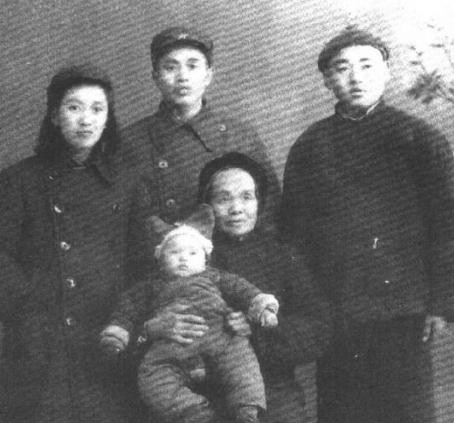

这位将军不仅对自己要求严格,对家人的教育也极为用心。他为子女制定了严格的家规家训,要求他们继承优良传统,不得炫耀父母的职务。

在皮定均的言传身教下,他的几个子女都选择了参军报国的道路。这个军人世家,用实际行动传承着革命精神和家国情怀。

(文章结束)

军演殉职 开国将军魂归天

1976年初,东山岛上空阴云密布。年过六旬的皮定均将军正在福州军区司令部处理文件,他的双眼因长期操劳而病痛难耐。

值此之时,一份东山岛军事演习的报告摆在他的案头。尽管身体状况每况愈下,这位老将军仍决定亲赴一线视察军演情况。

消息传到皮国宏耳中,这位将军之子立即赶到司令部劝阻父亲。他提醒父亲近来身体抱恙,建议推迟视察行程。

然而,从戎数十载的皮定均始终秉持着"军人以服从命令为天职"的信念。他坚持要去东山岛,认为这是一名军区司令员应尽的职责。

无奈之下,皮国宏只得陪同父亲登上了福州军区的专机。这次偕同父子二人的,还有机组成员在内的十余名军人。

飞机刚刚升空不久,意外突然发生。当地天气状况急剧恶化,加之后勤保障工作出现疏漏,这架承载着将军父子的军用飞机与命运撞了个满怀。

事故发生后,中央高度重视,立即派出专门调查组赶赴现场勘查。调查人员对事故现场进行了细致的勘查,对每一个细节都未放过。

调查结果表明,这次空难纯属意外事故。恶劣的天气条件加上后勤保障环节的漏洞,成为了这场悲剧的导火索。

得知真相后,一些老战友和当地群众自发前来吊唁。他们中有曾经在皮定均指挥下出生入死的战友,有受过他恩惠的百姓,更有敬仰他的后辈军人。

追悼会上,人们回忆起皮定均生前的点点滴滴。有人讲述他在战场上的英勇事迹,有人诉说他对基层官兵的关怀,还有人分享他生前廉洁自律的故事。

按照国家规定,为表彰皮定均将军的卓越贡献,中央决定将其安葬于北京八宝山革命公墓。这里长眠着许多为新中国成立作出重要贡献的革命先烈。

在这片庄严肃穆的土地上,皮定均与其他革命先辈一同接受后人的瞻仰。八宝山的每一寸土地,都镌刻着革命先辈们的丰功伟绩。

葬礼当天,天空飘着细雨。来自全国各地的军政要员、老战友和普通群众齐聚一堂,送这位功勋卓著的开国将军最后一程。

礼炮声中,皮定均将军的骨灰被安放入八宝山的骨灰墓穴。从此,这位战功赫赫的开国将军,与其他革命先烈一道,永远守护着这片他用生命捍卫的土地。

(文章结束)

夫妻情深 忆往昔归根处

在皮定均牺牲后的第十五个年头,一份特殊的申请书递交到中央。这份申请书的署名人是皮定均的遗孀张烽,内容是请求将丈夫的骨灰从八宝山迁出。

张烽在申请中提出了两个新的安葬地点:一处是丈夫牺牲的地方——福建灶山,另一处是丈夫戎马生涯起步的地方——河南登封。这两个地方,都承载着皮定均一生中最重要的记忆。

对于这个不同寻常的请求,中央领导层展开了慎重的讨论。八宝山革命公墓自建立以来,还从未有过将革命先烈骨灰迁出的先例。

这个决定不仅关系到皮定均个人,更涉及到对其他革命先烈家属的影响。中央需要权衡这一决定可能带来的各种后果。

张烽在等待批复期间,多次向相关部门陈述申请的缘由。她讲述了丈夫生前对这两个地方的深厚感情,也表达了让丈夫叶落归根的愿望。

灶山是皮定均为国捐躯的地方,那里的每一寸土地都浸润着将军的忠诚与热血。登封则见证了他从一名普通战士成长为军事指挥员的历程。

这份申请虽然打破了惯例,但却充满了对革命先烈的深切缅怀之情。张烽希望通过这种方式,让丈夫能够魂归故里。

中央在考虑这个请求时,也充分理解了张烽的用意。革命先烈的遗孀提出这样的请求,既是出于对丈夫的了解,也体现了对革命精神的另一种传承。

经过长达十五年的等待,这个看似不可能的请求终于获得了批准。中央在慎重考虑后,同意了张烽将丈夫骨灰迁出八宝山的申请。

这个决定体现了党和国家对革命先烈及其家属的人文关怀。它不仅是对一位遗孀情感诉求的回应,更是对革命精神新的诠释。

迁坟仪式在一个寂静的清晨举行。工作人员小心翼翼地将皮定均将军的骨灰从八宝山请出,按照张烽的意愿,分别安放在灶山和登封。

从此,这位战功赫赫的开国将军,魂归故里。他的精神依然在两地传颂,影响着一代又一代人。

在灶山,人们建立了纪念设施,讲述着将军最后的壮举。在登封,人们则缅怀着这位出自当地的英雄儿子。

这次特殊的迁坟,让皮定均将军的故事有了新的落点。他的事迹不再仅仅珍藏在八宝山,而是在两地生根发芽,继续传递着革命精神。

(文章结束)

精神永存 英雄浩气长

如今,在福建灶山的纪念园内,一座庄严的纪念碑巍然屗立。碑文记载着皮定均将军生平的点点滴滴,诉说着这位开国将军为革命事业奋斗的一生。

每年清明时节,当地群众都会自发前来祭奠这位功勋卓著的将军。他们带来鲜花,带来对将军的思念,更带来对革命精神的传承。

在河南登封,皮定均将军的另一处长眠地同样备受瞩目。这里是他革命生涯的起点,是他投身革命事业的见证地。

当地政府在安放骨灰的地方建立了纪念馆,收集整理了大量关于皮定均将军的历史资料。照片、文件、实物,每一件展品都在诉说着一段鲜活的历史。

皮定均的后人们继承了父辈的革命精神,在各自的岗位上默默奉献。他们中有人继续在军营服役,有人在其他领域为国家建设贡献力量。

张烽生前经常来到这两处纪念地,为丈夫整理遗物,打扫墓地。她将丈夫的日记、信件等珍贵资料捐赠给纪念馆,让更多人了解这段历史。

在皮定均牺牲多年后,他的战友们编写了一本回忆录,记录下这位将军鲜为人知的故事。书中讲述了他在战场上的英勇事迹,也描绘了他平日里的点点滴滴。

这些年来,不少专家学者前来研究皮定均将军的军事思想和革命精神。他们翻阅档案,走访故地,整理出了大量珍贵的历史资料。

在部队,皮定均将军的事迹被编入教材,成为官兵们学习的榜样。他艰苦朴素的作风、严于律己的品格,影响着一代又一代军人。

每到重要节日,两地的纪念设施都会举办专题展览,吸引众多群众前来参观。人们通过这些展览,更深入地了解这位开国将军的光辉一生。

当地学校也经常组织学生来此参观学习,让革命精神在年轻一代心中生根发芽。教师们讲述皮定均将军的故事,培养学生的爱国情怀。

媒体多次报道过关于皮定均将军的专题节目,让他的事迹为更多人所知。这些报道不仅回顾历史,更着重展现其精神价值。

如今,皮定均将军的名字已经镌刻在中国革命史册上。他的事迹、他的精神,永远活在人们心中。

在灶山与登封,将军的英魂守护着这片他深爱的土地。革命先烈的精神,将永远激励着后人继续前行。