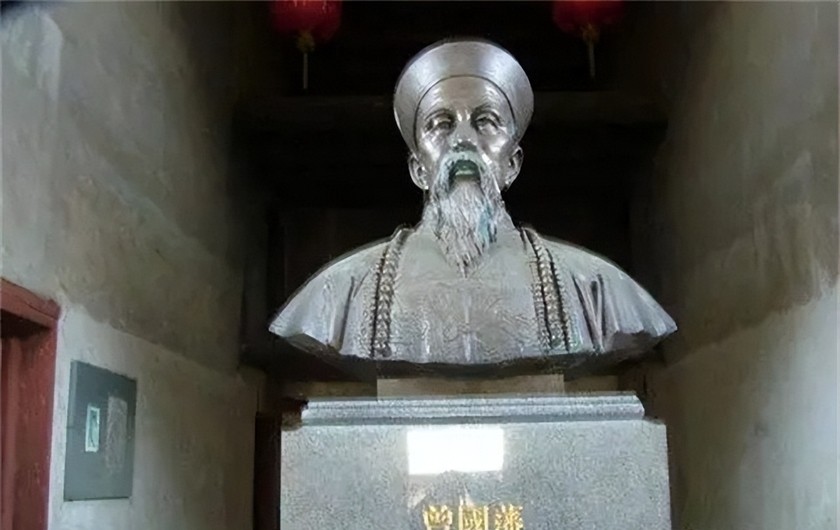

6千名英法联军攻陷北京,曾国藩坐拥12万大军,为何见死不救?

1860年的秋天,北京城外硝烟弥漫。英法联军的炮火,将这座帝国的心脏撕成碎片。而在遥远的江南,一位手握重兵的将领,却选择了沉默。

他就是曾国藩,这位统领着12万精锐湘军的大将,在朝廷危急存亡之际,竟然按兵不动。当时的人们无不感到不解:难道这位功勋卓著的将领,真的要眼睁睁看着京师沦陷吗?

然而,历史的真相往往比表面看到的要复杂得多。曾国藩的帐篷里,那盏永远不熄的油灯下,究竟掩藏着怎样的秘密?他为何在这个关键时刻,宁愿承担骂名也要按兵不动?这其中,又有着怎样不为人知的考量?

一、英法联军的凶猛攻势

世人都知道英法联军攻入北京城,却不知在这场战役中,他们竟然使用了清军闻所未闻的武器!

1860年8月,英法联军在天津登陆,他们携带的不仅有传统的火炮,还有一种称为"阿姆斯特朗炮"的新式武器。这种大炮一响,方圆数里都能听见,炮弹可以精确地打到数百米之外!

更让人惊讶的是,英法联军的士兵们配备的不是普通的火枪,而是装有膛线的米涅步枪。这种步枪不仅射程远,而且精确度高得惊人。一位英军军官在战报中写道:"清军的火铳射程只有我们的三分之一,他们几乎打不到我们,而我们却能轻易地命中他们。"

清军将领僧格林沁在前线苦苦支撑。他手下的八旗兵和绿营兵虽然人数众多,但面对这些先进武器却毫无还手之力。一位亲历战斗的清军士兵后来回忆道:"洋人的炮弹打来,我们的营盘就像纸糊的一样脆弱。"

9月的一天,英法联军向通州发起了猛烈进攻。清军在城外布置了大量的火炮,本以为能够抵挡住敌人的进攻。谁知道英法联军的阿姆斯特朗炮一开火,就将清军的火炮阵地轰得七零八落!

通州城下的战斗极其惨烈。英法联军排成整齐的队列,依靠先进的米涅步枪,对清军发动了波浪式的进攻。清军虽然人数占优,但他们的火铳射程太短,根本无法对英法联军造成有效杀伤。

一位法国军官在日记中记载:"清军的战术十分落后,他们往往是成群结队地冲锋,却被我们的火力打得溃不成军。他们的勇气值得赞赏,但这种战术在现代战争中已经完全过时了。"

战斗持续了整整一天,到傍晚时分,清军已经损失惨重。僧格林沁不得不下令撤退。这位功勋卓著的将领站在城墙上,看着英法联军整齐的队列向北京推进,第一次感受到了西方军事技术的巨大优势。

更让清军感到绝望的是,英法联军不仅拥有精良的武器,他们的后勤补给也十分先进。他们带来的罐头食品和干粮,可以支撑军队在异国他乡作战数月之久。而清军却要依靠本地百姓的供给,一旦战事吃紧,补给线很容易被切断。

英法联军的这次进攻,不仅展示了他们的军事实力,更暴露出了清军在武器装备和战术运用上的巨大差距。这些差距,不是靠人数优势就能弥补的。这也为后来北京的陷落埋下了伏笔。

二、朝廷的焦虑与诏令

世人都知道咸丰帝在英法联军逼近时仓皇逃往承德,却不知在此之前,朝廷上下究竟经历了怎样的混乱和争执!

1860年的夏末,一份份来自前线的军报如同惊雷般炸响在紫禁城中。"英法联军在天津登陆"、"通州失守"、"敌军火器犀利"……这些消息让朝廷上下人心惶惶。

咸丰帝连续三天召开军机处会议,每次会议都持续到深夜。大臣们围坐在乾清宫的案几旁,争论不休。有的主张召集全国兵力保卫京师,有的则认为应该与英法联军谈判。更有大臣提出,应该立刻调遣曾国藩的湘军北上勤王。

"曾国藩麾下有十二万精兵,若能北上,定能挽回危局!"一位大臣激动地说道。但马上就有人反对:"湘军若北上,太平军必乘虚而入,江南震荡,岂不是更糟?"

在这些争论声中,一份份火急的诏书从紫禁城发出。第一份诏书命令曾国藩"即刻北上,火速勤王"。三天后,又一份诏书发出,语气更为急切:"京师安危系于一线,望卿火速北上,勿负朕望!"

然而,朝廷的焦虑并未就此平息。有御史上书,直指朝中某些大臣暗中与英法联军勾结。这份奏折在朝堂上引起轩然大波,咸丰帝当即下令严查。谁知这一查,反而让朝廷内部的分歧更加明显。

恭亲王奕訢主张对英法联军采取和谈策略,他在军机处会议上据理力争:"目前我朝火器不敌洋人,若强战必败,不如暂时求和。"这番话立即招来御史的弹劾,说他"畏敌怯战"。

更让人意想不到的是,朝廷内部竟然对曾国藩也起了疑心。有大臣在密折中提出:"曾国藩久握重兵,恐其借机生变。"这份密折虽然没有公开讨论,但还是在朝臣中暗暗流传。

就在朝廷上下争执不休之时,又一个令人震惊的消息传来:英法联军已经兵临北京城下!这下,朝廷内部更加混乱。有的大臣主张死守,有的建议迁都,还有的提议向俄国求援。

咸丰帝最后不得不面对一个严峻的选择:是留在北京与敌军周旋,还是暂避锋芒?在一个风雨交加的夜晚,他召集心腹大臣密议,最终做出了撤离北京、暂避承德的决定。

这个决定一经传出,立即在朝廷内部引起更大的震动。有大臣跪求皇帝留下,有的则赞成撤离。而此时,远在江南的曾国藩,对这些朝廷内部的纷争和诏令,又将作出怎样的反应?

三、曾国藩的三重考量

世人都知道曾国藩在朝廷告急时按兵不动,却不知他当时面临着怎样的三重困境!

就在英法联军逼近北京城的同时,曾国藩的大营里却在讨论着另一件棘手的事。一位传令兵手持军报匆匆赶来:"报告大人,太平军主力正在集结,似有进攻安庆之意!"

原来,当时的湘军主力正在安庆城下与太平军对峙。这座长江上的重镇,是太平军进入江南的咽喉要地。一旦安庆失守,太平军就能长驱直入,整个江南都将陷入危险之中。

"现在太平军有多少人马在安庆?"曾国藩问道。一旁的参谋立即回答:"探子回报,至少有十万大军,而且还在不断增兵。他们似乎已经察觉到我们可能北上勤王。"

这就是曾国藩面临的第一重困境。北上勤王,就意味着要放弃安庆之围。而一旦放弃安庆,十年来在江南的军事布局就会功亏一篑。

第二重困境则来自对英法联军的判断。一位从北方来的幕僚向曾国藩汇报:"据说英法联军的火器十分厉害,他们的大炮能打到三里之外,而且准头极好。"

"我们的将士可曾见识过这样的火器?"曾国藩问道。幕僚摇头:"从未见过。而且他们的士兵列队整齐,进退有序,与我们的作战方式完全不同。"

这确实是个难题。湘军虽然在对付太平军时战功赫赫,但那是因为双方的武器装备和战术都相差无几。面对装备精良的英法联军,贸然北上只怕是白白送死。

第三重困境最为棘手。一天晚上,一位心腹将领找到曾国藩,带来了一个令人不安的消息:"大人,朝中有人在皇帝面前进谗言,说我们久握重兵,恐生异心。"

这个消息让曾国藩的大营一时间陷入沉默。朝廷的猜忌由来已久,现在又逢国难当头,这种猜忌更甚。如果这时候率军北上,谁知道会不会正中对手下怀?

不久后,一封来自北京的密信送到了曾国藩手中。信中透露,朝中主和派与主战派正在激烈争执。有人认为应该和谈,有人坚持抵抗,而对于调动湘军一事,朝中更是意见不一。

曾国藩召集心腹将领商议对策。一位老将说道:"大人,目前我们进退两难。北上,则太平军必乘虚而入;不上,又恐朝廷见疑。"

正在这时,又一份军报送来:太平军已开始对安庆城外的湘军阵地发起试探性进攻。这更坚定了曾国藩的判断:此时此刻,安庆才是重中之重。

四、不为人知的潜流

世人都知道曾国藩不愿北上勤王,却不知在这表面的决策背后,还有着怎样暗流涌动的故事!

一天傍晚,湘军大营外来了一位不速之客。这是一位来自苏州的大商人,他带来了江南士绅们的密信。信中说道:"英法联军此番进京,意在通商。若贵军此时北上,恐怕反会坏了大局。"

这封信很快在湘军将领中传开。一位姓李的将领当即表态:"商人之言不可不听!现在江南百业初兴,若是因为用兵不当,反倒坏了大局,岂不可惜?"

原来,当时的江南士绅们正在暗中观察局势。他们发现英法联军虽然来势汹汹,但似乎并无占领中国的意图。一位苏州商人曾与英国商人有过接触,得知英法联军此次北上,主要是为了迫使清廷开放更多通商口岸。

这个消息通过各种渠道传到了曾国藩耳中。一位幕僚在密会上说道:"若是为了通商而来,那么保住江南的繁华更为重要。一旦英法联军达到目的,自然会退去。"

与此同时,曾国藩的亲信杜某收到了一封来自翁同龢的私信。翁同龢当时在京师,他在信中透露:"朝中某些大臣已在暗中与英法使节接触,或有和谈可能。此时北上,反而可能坏了大事。"

这封信的内容在湘军高层中引起了激烈讨论。有将领认为:"既然朝中已有和谈之意,我们何不静观其变?"但也有人担忧:"万一和谈不成,京师陷落,我们岂不背上千古骂名?"

就在这时,江南各地的绅商又送来一个重要消息:英法联军在占领的地方,并未滥杀百姓,反而严格约束军纪。这个消息让许多人松了一口气,因为这说明英法联军此行确实是为了逼和,而非占领。

一位从上海来的商人告诉曾国藩的幕僚:"洋人在上海通商多年,从未有过扰民之举。这次北上,恐怕也是为了打开更多商路。"

同时,湘军的将领们也在私下议论:"我们在江南打了这么多年,好不容易有了起色。若是贸然北上,不但打不过洋人,还可能把江南的基业断送。"

这些议论很快传到了曾国藩耳中。一天晚上,他召集核心将领开会,会上有人说:"大人,依现在的形势看,与其贸然北上,不如稳守江南,等待时局明朗。"

正在这时,又有探子来报:太平军已经开始在安庆城外集结,似乎准备发动大规模进攻。这个消息更加坚定了湘军将领们的想法:在这个关键时刻,保住江南才是最重要的。

五、最终的抉择

世人都知道曾国藩最终没有北上勤王,却不知在这个决定背后,还有一场惊心动魄的较量!

1860年9月底,英法联军已经兵临北京城下,而此时的曾国藩却做了一个出人意料的举动。他派出了一支五千人的小分队,悄悄向北推进。这支队伍的指挥官是他的心腹将领李某,此举究竟有何深意?

原来,这是曾国藩的一步妙棋。这支小分队表面上是响应朝廷的调兵诏令,实际上却担负着侦察和联络的任务。李某每隔三天就会派快马送回前线的最新情报。

"英法联军火器犀利,我军若贸然北上,必遭重创!"这是李某送回的第一份军报。随后,更详细的情报陆续传来:"敌军不过六千人,却能以如此小的兵力压制清军主力,可见其战力之强。"

与此同时,曾国藩还收到了一个重要消息:咸丰帝已经离开北京,前往承德避难。这个消息让他做出了最后的决定:召回李某的侦察部队,全力防守江南。

就在这个关键时刻,安庆城外的战事突然紧张起来。太平军趁着北方战事吃紧之际,对湘军的防线发起了猛攻。一天之内,湘军就损失了数百人。

"若是现在抽调主力北上,安庆必破!"湘军的将领们纷纷向曾国藩进言。形势已经很明显:与其冒险北上,不如固守江南根基。

在一份给朝廷的密折中,曾国藩详细解释了自己的判断:"目前太平军主力云集安庆,我军若北上,则江南必失。且洋人火器精良,我军贸然北上,恐难敌其锋芒。"

这份奏折措辞谨慎,但态度坚决。曾国藩表示,他愿意承担不北上的所有责任,但绝不能让十年来在江南建立的基业毁于一旦。

事实也证明了这个决定的正确性。不久后,英法联军果然攻入北京,但他们的目的确实是要求清廷开放通商口岸,而不是要占领中国。在完成目的后,英法联军很快就撤出了北京。

而在江南战场上,正是因为曾国藩的这个决定,湘军才得以保住阵脚。1861年初,太平军在安庆的进攻被彻底击退,江南得以保全。

多年后,当时参与决策的一位幕僚回忆说:"那是个艰难的抉择,但历史证明这个决定是对的。若当时贸然北上,不但救不了北京,反而会将江南拱手让人。"

这场历史的较量,最终以一种出人意料的方式落下帷幕。英法联军得到了他们想要的通商权利,而曾国藩则保住了江南这个战略要地。而这个决定,也为后来镇压太平天国起义奠定了重要基础。