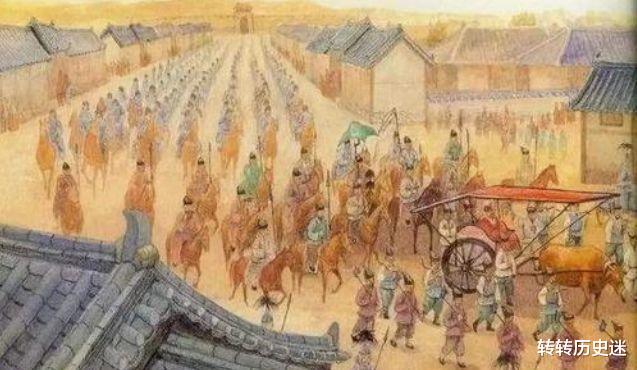

在公元前61年的时候,汉朝境内爆发了一场战争,这场战争所产生的影响极为深远,在汉朝的历史进程中留下了浓重的一笔,其后续影响更是绵延许久,对当时以及之后的诸多方面都有着不容小觑的作用。

这一年,汉朝老将赵充国已然76岁高龄,他却亲自带领着一万多骑兵,径直深入青海的腹地,去平定当地西羌发起的叛乱。在赵充国的精心指挥之下,汉朝军队最终取得了全面胜利。从那以后,汉朝于青海地区的统治变得更加稳固,河西走廊一带的安全也有了十足的保障。

在那之后,汉朝抓住时机对西域展开了大规模的开发行动,还专门在西域设立了都护府。至此,西汉的领土范围扩张到了极致,达到了其发展历程中的一个顶峰状态,这一系列举措对当时的政治格局等方面都产生了极为深远的影响。

历史上有着一场极为著名的战役,那便是“赵充国平定西羌之战”。此役在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔,其因赵充国卓越的军事指挥以及对战局的精准把控而闻名,成为了人们在研究相关历史时期时常常提及的重要战事。

西汉历史上,平定西羌之战远不及卫青、霍去病所打的那些战争声名远扬。可实际上呢,这场战争对西汉后期的历史走向,乃至整个中国历史的发展所产生的影响,压根就不逊色于汉朝当年反击匈奴的那些重大战役。

那么,这场战争究竟是怎样展开的呢?彼时与汉朝为敌的西羌,究竟属于何种性质的对手?为何汉朝会派遣一位年逾古稀的老者,率军前往青海平定叛乱呢?这场战争结束之后,又给西汉带来了哪些方面的影响呢?

我们要讲述的这个故事,得从当年西羌那段历史讲起才行。

在汉朝之前,人们向来都是把生活于青藏高原上的所有游牧民族统一称作羌族。其中,西羌属于羌族的一个分支,其大致生活在如今青海地区的三江源附近,一直过着游牧民族那种逐水草而居的生活。

羌族与中原王朝打交道的历史能够径直追溯至夏商时期。据传在商朝之际,部分羌族部落已然臣服于商朝,并且位列商朝的八百方国当中。待发展到后来的春秋战国时期,羌族与之打交道的对象便转变成了地处中原西部的秦国。

据传在春秋战国那个时期,有个义渠国,它曾经对秦国的存亡构成了极大的威胁。而这个义渠国,便是由羌人所建立起来的呢。

然而,自秦朝往后,特别是汉朝初期之时,羌人与中原王朝之间的联系,出人意料地变得稀少了。究其主因在于,彼时北方匈奴已然崛起,并且直接掌控了河西走廊。要知道,在那个时期,这条通道对于羌人而言,恰恰是其与中原王朝取得联系最为关键的路径。

因此,自汉朝开国起,直至汉武帝与匈奴开战前夕,羌族和汉朝之间的关联着实不多。虽说羌族属于游牧民族,可在那个时候,他们并不具备从青藏高原腹地径直杀奔汉朝边境的实力。并且,在悠悠漫长的历史进程中,西羌在很长时间内都未曾实现统一,始终是以部落的形态零散存在着。

像这样的情况之下,汉朝与西羌二者之间,自然而然地就不存在多少关联了。

到了汉武帝在位之时,之前的那种状态全然发生了转变。汉武帝当政期间,展开了对匈奴的大规模反击行动。特别是在后来,霍去病大力攻略河西地区,使得汉朝得以完全掌控河西走廊。这般情况下,原本与汉朝鲜少有接触的西羌,瞬间就和汉朝有了直接的关联。

与此同时,原本与羌族存在着直接关联的匈奴,在这一时期与之的联系却变得稀少起来。待到后来卫青、霍去病打完漠北之战,匈奴和西羌之间的联系,更是差不多被彻底切断了。

正是在这样的一种背景状况下,汉朝与西羌之间开始有了相互的接触往来。

在汉朝展开大规模对匈奴的反击行动之前,西羌是臣服于匈奴的,就如同匈奴的跟班一般。彼时的西羌,其内部并非统一状态,而是分散成了众多部落。待匈奴被汉朝彻底打回漠北之后,原本对西羌形成压制之势的匈奴不复存在了。于是在这个时候,西羌内部首次出现了统一的苗头。

公元前112年,差不多在漠北之战落幕七年之际,西羌中的先零羌、封养种羌以及捞姐羌等几个大部族,首度达成一致意见,结成了一个联盟。随后,它们还与北方的匈奴建立起联系。双方商定携手对河西走廊区域发起进攻,企图再度打通彼此间的联系。

然而最终的结果是,在这一场战斗当中,西羌毫无悬念地遭到了汉朝的强力碾压。可以说,双方交战之时,汉朝尽显优势,西羌完全处于劣势,整个战局呈现出一边倒的态势,汉朝以绝对的实力在这一战中将西羌彻底压制住了。

需明确,彼时汉朝刚把匈奴击退至漠北没几年,武力正值巅峰状态。那时在汉朝这边,霍去病已然离世,可卫青尚在人世。并且,由他俩带出的诸多校尉与将军,正值能征善战的年纪,个个骁勇善战。同时,当时汉朝的骑兵部队,乃卫青与霍去病一手带出,其战斗力之强悍超乎想象。

于是,在西羌刚开始对汉朝边境发起袭击没多久,汉武帝便即刻派遣了一位名叫李息的将军,率领着数万人马前往西边展开了一番扫荡行动。要说这李息,也不过是卫青帐下众多将军里的其中一员罢了。在汉武帝时期的诸多将军当中,他压根儿就挤不进前十的行列呢。

就是这样一个人啊,他率领着几万人奔赴西边。在开始攻打西羌之时,那情形简直就是降维打击。当时汉朝这边几乎没出现多少伤亡情况,完全是从正面将西羌的军队给碾压过去了。在此之后,原本好不容易有了统一迹象的西羌,一下子就被打得崩溃了,最终也只能选择投降啦。

而后,汉武帝顺势安排李息率领军队,于当地进行长期驻扎,担起管理那些已然归降的西羌部落的职责。自那时起,青海东部这片区域便被完整地归入到了汉朝的管辖范围之内,正式成为汉朝版图的一部分。

然而,这样的局面并未持续多长时间。在那之后,待到汉武帝在位后期,由于汉朝连年征战,国力由此不断下滑。驻守在青海一带的军队数量,也随之变得越来越少。如此一来,那些西羌部落便渐渐摆脱了汉朝的掌控。

特别是在汉武帝在位的后期阶段,巫蛊之祸的发生使得汉朝对边疆的掌控力度愈发减弱了。要知道,这场祸事致使汉朝折损了众多精锐部队。卫青与霍去病所留下的大量精锐兵力,还有那些中高层的校尉、将军,不少都在这场政治风暴里丧生了。

后来汉武帝一心要为太子报仇,于是那些与太子为敌之人,都被他逐个铲除。这一系列举动使得汉朝军方发生了大规模的动荡。就拿卫青的继任者李广利来说,他后来被逼无奈在草原同匈奴展开决战,最终七万汉家精锐骑兵全都命丧于草原深处。

就这样,曾经极为强大的汉朝边军,其传承一下子就中断了。

在那之后,待到汉武帝生命垂危之际,直至其离世,而后汉昭帝登上皇位,从这时候起,汉朝便开启了全面收缩之势。自李广利兵败开始,一直延续到汉昭帝驾崩,再到后续汉宣帝登基,霍光故去,汉宣帝得以完全掌控大权,这二十多年间,汉朝始终奉行收缩政策。

在过去的二十年时光当中,汉朝除了经历过边境平叛战争之外,其余时候基本上都未曾开展对外战争。这二十年的时间跨度里,对外方面,除了那应对边境叛乱的战事,汉朝大体上处于一种无对外战争的状态呢。

就这样,在长达二十年的时间跨度当中,汉朝对西羌这边大体上是没怎么去加以管控的。借着这样的时机,原本处于分散状态的西羌,便渐渐呈现出了统一的态势。

公元前63年的时候,西羌内部那多达两百多个的酋长们,组织召开了一场特别的会议,名为“解仇交质”会。在此次会议当中,西羌诸多部落纷纷表态,决定暂且搁置过往存在的仇怨,而且还相互交换了人质呢。从这以后,原本那种松散状态的西羌,便成功组建起了一个强大的部落联盟。

在那之后,新组建起来的西羌联盟很快就有了动作,而其矛头径直对准了西汉政权。刚开始的时候,他们可没那个胆量直接去冲击汉朝的边境地带。要知道,尽管汉朝已经呈现出了一定程度的衰落态势,但它的实力依旧不容小觑,就当时的西羌而言,那是远远无法与之正面抗衡并直接发动进攻的。于是乎,那时的西羌便把目光聚焦到了西域这块区域。

随后,西羌联盟展开了对西域部分小国的进攻行动。其妄图再度与匈奴携手合作,企图重新占据河西走廊,以此来截断汉朝同西域之间的关联通道,从而达成他们不可告人的目的。

在这样的一种背景情形之下,汉朝与西羌之间的矛盾,逐渐呈现出愈发激烈的态势。原本或许还相对缓和的关系,随着形势的发展,二者间的矛盾不断升级,开始变得日益尖锐起来。

接下来,有一个关键人物登场了。

有这么一个人,其名为义渠安国。

在知晓了西羌方面的相关动向以后,汉朝起初是派遣了一位名叫“义渠安国”的人前往西羌出使。在史书之中,关于此人的记载实在是寥寥无几,除了此次出使的这一情况外,基本上就再无其他相关记载了。不过单从他的名字来看,其实我们是能够从中洞察到不少信息的。

首先得说,这人的祖上大概率是先秦时期义渠国的人。要知道在西汉时期,对于姓氏的界定是相当严格的。每一个氏的由来,通常都有着颇为复杂的历史渊源。就当时的情况而言,能姓义渠的,其祖上估计不但得是义渠国的人,还得是义渠国的王族后代呢。

其次,此人极有可能出生在汉武帝在位初期,原因是他名叫安国。这与现代起名的情况是相通的。就像那些叫建国、援朝的人,大多是上世纪五六十年代出生;而叫“子轩”“梓萱”之类的,基本都是零零后。

在汉朝的时候,“安国”这个名字起初挺常见的。就拿汉武帝大规模对匈奴展开反击之前来说吧,那时不少汉朝人都取名叫安国,像汉武帝在位前期担任御史大夫的韩安国便是如此。可等到汉朝全面对匈奴发起大规模征战之后呢,情况有了变化,许多汉朝人又都叫起了“广汉”,比如汉宣帝的岳父许广汉,还有霍光的女婿邓广汉等这类情况。

总而言之,有个名叫义渠安国的人,其祖上大概率是来自义渠国的,所以他对西羌那一带颇为了解。并且,他应当是出生在汉武帝在位的前期,到了相关时段,年纪已然很大了。像他这样的情况,显然是作为出使人选最为合适不过的了。

然而最终,那个被汉朝寄予深切厚望的人,在抵达西羌之后,不但没能如众人所期望的那般妥善处理事情,反倒把整个事情弄得一团糟,完全背离了汉朝当初对他的期待。

站在后世的视角去看,只要是稍微有点头脑的人,一旦到了西羌那个地方,首要该做的事儿,无疑就是对西羌联盟进行分化瓦解了。身为汉朝的使者,完全能够采取拉一派打一派的策略,把才刚刚形成的西羌联盟给搅得四分五裂。要知道,当时西羌联盟内部本就矛盾众多,并且也未曾直接对汉朝本土发起进攻,只是攻打了汉朝的属国罢了。

可谁能料到呢,那义渠安国抵达西羌以后,立马派人将当地好些大部落的酋长都召集过来了。西羌这边想着汉朝大概是想商议条件,要对他们进行安抚呢,所以赶来的酋长数量着实不少。但没成想,等这些酋长一来,那位汉朝使者竟猛地一挥手,就把这些人统统拉出去给砍杀了!

这下可糟糕啦,麻烦事儿一下子变得特别大,让人心里直发慌,真不知该如何是好了,总之就是陷入了一个很棘手的状况当中呢。

需明确的是,在这之前,西羌那一方从名义上来说,还未曾有胆量与汉朝公然闹掰。然而,就因为义渠安国的那一番折腾,西羌内部一下子就凝聚起了力量,随后便毫不含糊地正式举旗造反了。

没人晓得这义渠安国究竟是个傻白甜呢,还是骨子里就坏透了!又或者,他说不定本就是个奸细,妄图借着这个时机,促使西羌彻底完成统一呢。不管怎样,当相关消息传回到长安那边后,汉朝这边着实为此头疼不已。

当义渠安国奉命出使之际,霍光已然离世达七年之久。自霍家谋反,而后汉宣帝将霍家彻底族灭算起,也过去了五个年头。到了这个时候,汉宣帝已然牢牢掌控大权,皇位也坐得稳稳当当。这般情形下,怎样去解决西羌方面的问题,便自然而然地直接呈现在他眼前了。

在汉朝那个时期的高层当中,针对相关问题,大体存在着两种不同的看法。其中一派坚持直接出兵展开攻击,满心期望能够将西羌彻底荡平,从而一次性地、永久性地解决西羌方面的问题。而另外一派呢,则是提倡继续采用招抚的策略,短时间内先不要兴起大规模的战事。

彼时的汉宣帝却认为,这两种意见皆存在着一定的问题。

若真要出兵打仗,究竟该派遣何人前往作战呢?又得派出多少兵力才合适?万一打了败仗,那可如何是好?要是折损太过严重,是否会对汉朝的统治根基产生动摇?而要是派遣的军队数量过少,最终会不会又是一番徒劳,毫无战果而返呢?

要是不选择出兵攻打,而是依旧采取招抚的策略,那周边其他归属汉朝的附属国,会不会由此就认为汉朝是软弱好欺的呢?进而纷纷闹独立呢?再者说,西羌那边又会怎样看待呢?会不会觉得汉朝就是个好捏的软柿子,从而直接对汉朝边境发动袭击?

另外,在用人这件事上,汉宣帝着实挺犯难的。要清楚,经历过曾经那场巫蛊之祸后,汉朝军方的传承已然出现了断层情况。而后到汉昭帝当政之时,国家的诸多大事差不多都由霍光一人全权操办。在这期间,那些比较善战能打的将军,基本上都算是霍光的心腹嫡系。

霍光的那些嫡系,在霍家倒台时,一部分已被汉宣帝直接清理掉了,剩余的即便没被清理,汉宣帝这时也不敢任用。再说汉宣帝自己独立培养的将军,情况更糟。汉宣帝本就不太懂打仗,他提拔的那几位将军,打打顺风仗还凑合,要是派去青海与游牧民族打野战,恐怕只能等来全军覆没的结果。

故而,就汉宣帝所提出的这个问题而言,无论怎样去进行选择,实际上都是不正确的做法。反正不管采取何种选择方式,最终的结果都是难以契合到正确的那一面呢。

恰恰就在这个时候,汉宣帝的脑海中浮现出了那位老将赵充国的身影。

在此处,咱们得暂且把打仗相关的事宜搁置一下,先来聊一聊赵充国这位人物。

公元前137年,赵充国诞生于世,说来也巧,他刚好比霍去病小三岁呢。正因如此,在汉武帝当政时期所爆发的那一系列大规模的战争,赵充国差不多都有亲身参与其中、亲身经历过的情况。

当然啦,所谓的这种亲身经历,并非指他都真真切切到过前线作战哦,而是说他完整经历过那个特定的时代。要知道,在赵充国刚步入成年之时,霍去病恰好完成了封狼居胥的壮举,匈奴也已然被击退至漠北了。如此一来,汉朝针对匈奴展开的那些战争,他确实没办法亲身参与其中呢。

即便未曾亲身参与作战,这样的经历也着实难得。就拿赵充国来说,他家恰好位于甘肃天水一带。在汉武帝展开大规模反击匈奴行动之前,此地可是汉朝抵御匈奴的最前沿阵地。因而后续汉朝与匈奴交战时,诸多士兵与将领,皆是从这地方选拔而出的。

就拿那位声名远扬的飞将军李广来说吧,他的故乡便是在此处。

因而,赵充国自幼所接触、所听闻的,皆是与打仗相关之事。待其长大成人后,尽管匈奴已被击退至漠北,可汉朝对外的战事却并未停歇。如此一来,赵充国便顺理成章地投身军旅,凭借立下的诸多军功,一步步在军中稳步晋升。

在之后的许多年当中,赵充国凭借着作战时的英勇无畏,一步步获得晋升。不过,要是与霍去病来作比较的话,赵充国的晋升速度就显得颇为迟缓了。霍去病年仅二十岁,便已驰骋大漠,立下封狼居胥的赫赫战功。而赵充国直至年近四十,才刚刚擢升到师级的副参谋长职位。

公元前99年,时年39岁的赵充国跟随汉朝主帅李广利投入对匈奴的战事。此役中,汉军战况不佳,主力遭匈奴围困。幸得身为副参谋长的赵充国身先士卒,奋勇带头冲锋,硬是拼杀出一条血路,使得汉朝主力得以成功脱困。

据说在这一场战役里,赵充国身负二十多处伤,突围途中险些丧命。所幸的是,最终他还是顽强地坚持了下来。等到战争结束,凭借此次战役所立下的功劳,赵充国这才首次进入到汉武帝的视野之中。

然而,在随后将近十年的光阴里,汉朝前线的指挥大权一直被李广利所掌控。李广利其实并非极为出色的将领,正因如此,这十年期间汉朝虽战事不断,但所获成果却寥寥无几。这般情形下,即便赵充国全力以赴、拼尽全力,也很难建立太过显著的功绩,想要封侯更是难上加难。

李广利倒台后,汉武帝的身体状况随即急转直下。此后,汉朝的对外策略转为全面收缩,鲜少有对外作战之举。待汉武帝离世,汉昭帝登基,汉朝更是全然进入到休养生息的时期了。

进入这一阶段后,汉朝主动对外出击的情况愈发少见了。在汉昭帝执政期间,所发生的为数不多的几场战争,大体上都属于平定边疆叛乱范畴。基本是当初被汉武帝打服的一些小势力又起来造反,随后汉朝便派遣军队前去镇压,其兵力规模最多也就几万人而已。

与汉武帝时期所历经的诸多重大战役相较而言,汉昭帝时期所发生的战争,那简直就如同小孩子玩过家家一般,根本不值一提。在这样没有大规模战争爆发的情形下,对于那些将领们来说,想要获得职位上的升迁,自然而然就变成了一件极为困难的事情。

汉武帝离世之际,赵充国恰好51岁。待汉昭帝驾崩之时,赵充国已然64岁了。在这相隔的十多年间,赵充国凭借参与数场平叛战争,得以在仕途上又前进了两步。不过,若要论及成为众人眼中的名将,那他与之相比,差距着实太过悬殊了。

并且,待到汉昭帝执政后期之际,赵充国在仕途方面,差不多也算是走到尽头了。一方面,那时他的年纪已然偏大,要再直接奔赴前线参与作战,着实困难。另一方面,赵充国他本人,并非是霍光所倚重的心腹亲信。

这便表明,当达到了特定的层级以后,霍光绝对不会允许其再继续晋升了。并且,也绝无可能使其如同往昔的卫青与霍去病那般,能够径直统领汉朝的主力部队,去全面负责汉朝前线所展开的大战事宜。

如此看来,赵充国的一生,已然注定无法成为一代名将啦。

但出乎所有人意料的是,在赵充国年满六十四岁之际,情况竟发生了极具戏剧性的转变。

这一年,汉昭帝驾崩离世了。

汉昭帝离世之后,历史的主要脉络便是如此:霍光先是将昌邑王刘贺拥立为帝,不过随后又把刘贺给废黜了。在此之后,霍光进而拥立了汉宣帝刘病已,由此推动着这段历史继续向前发展。

在这一过程之中,赵充国实际上并未有其他作为。他仅仅是跟着霍光一同上书,以此来拥立刘病已。虽说赵充国并非霍光的直系亲信,可毕竟也是承蒙霍光的提拔才得以晋升,如此情形下,他也唯有跟着霍光一起去上书了。

当时赵充国在军方已拥有颇高的地位。汉宣帝登基后,依照惯例行事,鉴于赵充国的情况,便直接赐予他营平侯的爵位。如此一来,也算是对赵充国在军方贡献及地位的一种认可与犒赏。

赵充国征战一生,历经无数生死险境,却始终未获封侯。然而到了年老之时,不过是跟着霍光上了一份奏疏罢了,竟就轻易被封了侯,这结局着实充满戏剧性。想那一生都未能封侯的老将李广,要是知晓此事,恐怕得被气得从九泉之下活过来。

随后,汉宣帝登上皇位,赵充国的运势仿佛一下子有了转变。在汉宣帝登基两年之际,匈奴对汉朝属国乌孙发起袭击,赵充国便率军前往救援乌孙。此役之中,赵充国仅仅是将匈奴击退,便径直撤兵了。待到战后,由于撤兵过早,赵充国还因此遭受了一番训斥。

就因为这一顿责备,赵充国和霍光集团之间的界线被进一步明确了,就连汉宣帝也认为赵充国并非霍光那边的人。之后呢,由于匈奴又再次崛起,这位老将赵充国便直接被派遣到了边境,肩负起镇守边关的重任。

在赵充国负责镇守边境的那段日子里,霍光离世后,霍家竟妄图谋反,结果被汉宣帝一举彻底铲除。赵充国向来并非霍家直系之人,而且霍家谋反之际,他正好在边关统领军队,如此便巧妙地避开了这场风暴,故而霍家的覆灭,对他未造成丝毫影响。

当汉宣帝稳稳地在皇位上坐稳之后,赵充国已然成了西汉所剩不多的老将啦。环顾那时的整个西汉,要找出既经历过汉武帝时期战争,又和霍家毫无关联的将军,实在是太难了。而最为重要的一点是,赵充国在作战方面的能力极为出众呢!

就这样,那个一直等待着赵充国的时代,在历经诸多铺垫与沉淀后,终于来临了。接下来,便正式开启了属于赵充国独领风骚的时代篇章,属于他的辉煌时刻已然拉开了帷幕。

彼时处于这样的情形之中,年逾七十的赵充国,在霍光垮台过后,渐渐获得了汉宣帝的倚重。特别是涉及边境的战事方面,汉宣帝常常会去征询这位老将的意见。

接着,西羌那边便有了动静,义渠安国紧接着就往西边去处理相关事宜了。实际上,早在义渠安国出发之前,赵充国就已然预见到了西羌的所有举动。那时的赵充国就很清楚地指出,西羌内部存在诸多矛盾,他们的联合也不过是暂时的罢了。

如此一来,在他们联合起来之后,势必要寻觅一个势力去挑起战事,唯有这般,方可将内部矛盾进行转移。至于强大的汉朝,他们恐怕未必有胆量直接去招惹。这样算下来,最有被进攻可能的,当属西域那边的诸多小国了。所以,为了能够顺利攻略这些小国,西羌必然会与匈奴携手合作。

那么,最为妥当的做法便是先将他们与匈奴之间的联系全然切断,绝不能使匈奴使者成功到达西羌。与此同时,汉朝这一方务必要借助西羌内部存在的矛盾,对西羌联盟进行分化瓦解,如此一来,西羌的问题也就不难解决了。

结果呢,义渠安国到了那儿以后,根本就不听劝,居然直接就动手杀人了,行事如此粗暴,全然不顾及其他。

结果却是,杀人这一行为反倒促使西羌联盟彻底团结起来了。原本对于这个问题,汉朝是能够轻松予以解决的,可发展到了当下这种状况,汉朝就只能凭借武力去硬性攻打了。

在那样的特定历史背景之中,汉宣帝别无他法,唯有找到赵充国,想问问他的看法。而赵充国在面对这一询问时,态度十分明确,给出了自己坚定的回应:这仗必须得打!至于具体这仗要怎么去打,那都交给我来处理就好,无需担忧。

随后,汉宣帝再度询问赵充国,此次作战究竟该派遣多少兵力为宜。对此,赵充国给出的回应同样十分特别:得先让我前往前线实地考察一番,之后方能拟定出一份详尽的作战方案来。

究竟何为专业?

这便称得上是专业!如此这般,可不就是专业的体现嘛!瞧这情况,无疑就是专业的模样啦,这,就是所谓的专业哇!

相较于那些只会单纯主张打或者不打的人而言,赵充国无疑境界更高。单纯表态打或不打确实简单,毕竟他们仅是提出自身建议,无需对相关事宜担责。而真正难能可贵的,恰恰是如赵充国这般,能拿出一整套完备方案,还能告知领导该方案具备多少可行性。

于是在那之后,年已七十六岁的赵充国,不顾高龄,毅然率领着一万名先锋骑兵,朝着西边进发,其目的便是去妥善解决西羌所存在的诸多问题。

而随后发生的那场战争,情况是如下这般的。

赵充国率军抵达西边后,发觉彼时西羌的骑兵已然逼近黄河上游的沿岸地带。于是,赵充国先是趁着夜幕,将前哨部队划分成三个部分,悄然渡河。待羌人有所察觉之时,汉军的主力部队已然顺利渡河,羌人即便想有所行动,也错失了时机。

渡河之后,赵充国便率领着那一万骑兵,有条不紊地向前推进。面对羌人的屡屡挑衅,他始终保持着谨慎的态度,从不轻敌,就这样稳稳地一路推进,占据优势。反观羌人一方,由于一直找不到合适的时机,又不敢与赵充国正面展开决战,无奈之下只能不停地往后撤。

就这样,赵充国率领着军队,十分顺利地行进到了青海湟源县一带。期间并未遭遇什么强有力的阻碍,军队一路畅行,轻松便抵达了目的地,也就是那青海湟源县附近的区域。

随后,在抵达此地之后,赵充国便不再继续前行,而是选择就地安营扎寨驻扎了下来。在此之后,赵充国还着手派遣士兵对粮道加以保护,以防范西羌军队前来侵扰汉军的补给线路,确保补给线的安全与畅通。

总而言之,这一路行来,赵充国作战的风格极为稳健。不过呢,他也未曾收获特别显著的战果。在这整个过程当中,汉军始终未曾对西羌的主力展开追击行动。虽说占据了不少地盘,可西羌的主力部队却并未遭受任何损失。

在游牧民族的情境下,单纯计较地盘的得与失,实际意义并不大。若要达成真正意义上的胜利,最为关键之处在于歼灭他们的主力部队。如此看来,赵充国在此之前所采取的一系列行动,尽管看似行事稳妥,可实际上并谈不上有什么功劳可言。

在当时,赵充国的相关反应于汉朝中央处引发了极大争议。不少人觉得,这分明就是赵充国怯懦、有意躲避战事的体现。就连汉宣帝在此刻也不禁对赵充国的真实能力产生了怀疑,心里直犯嘀咕,不确定他到底能否战胜西羌。

然而最终的情况表明,赵充国确实不愧是经验丰富的老将。他所做出的那个选择,细细想来,实际上是最为明智恰当的呢,事实也充分验证了这一点。

事实上,在先前一路推进的过程中,赵充国始终未与西羌主力展开决战,其原因就在于他一直在对西羌进行观察。赵充国心里其实一直琢磨着,这一仗究竟要怎样去打才最为妥当呢。

或许是由于当年卫青与霍去病着实太过勇猛,以至于那时几乎全部的汉朝高层都持有这样一种看法:在攻打西羌之时,赵充国理应如同昔日的霍去病那般,径直率领骑兵深入青海,一举歼灭西羌的主力军队。

然而赵充国心里很清楚,像这样的战斗方式,并非适用于每一位将领。

确切地讲,如同霍去病这般,可率领骑兵展开大纵深作战的将领,着实是极为罕见的,可谓真正的凤毛麟角,百年都难遇上一回。就拿在青藏高原一带带领骑兵作战来说,在赵充国之前,能做到这点的上一位将领便是霍去病。

在赵充国之后,得历经两百多年,一直到东汉后期,方才会出现一位能如他那般能打的将军,此人名叫段颎。而继段颎之后,又要再等七百年,直至唐朝时期,才会再度出现一个可与之相比的人,这个人便是李靖。

赵充国年轻的时候或许有做到某些事的可能,可如今他都七十多岁了,肯定是做不到啦。别的先不提,单说海拔这方面,就够让这位老将为难的。要知道,当时他驻守之处海拔就已经超两千五百米了,要是再继续往前推进作战,那海拔会一下子超过四千米呢!

在那样的环境下,汉朝的这些骑兵必然是难以适应的。真要是到了那种时候,可别指望能把西羌主力全部歼灭了,搞不好汉朝这边反倒会被西羌给全部消灭掉呢。

既不能打,也无法退,此刻的赵充国仿佛陷入了绝境,全然没了退路可言。然而就是在这般艰难的处境当中,赵充国却依旧凭借着自己的智慧与谋略,成功找出了最为恰当、合理的解决之策。

简单来讲,这个方案采取的是恩威并施的做法。也就是说,一方面给予一定的恩惠、好处以拉拢人心,让人感受到关怀与鼓励;另一方面,也会适时地展现威严、施加一定的压力,从而促使相关人员能够按照要求行事,达到预期目的。

一开始,赵充国便向河西走廊区域的汉朝军队下达通知,要求他们全方位封锁交通,务必切断西羌与匈奴之间的联系,并且有效抵御匈奴可能发起的进攻。这样的话,西羌便失去了外援支持,就只能独自去和汉朝军队展开作战了。

与此同时,赵充国还安排人手前往西羌各个部落送去书信。信中的内容倒也不复杂,主要就是花钱悬赏人头。依照当时赵充国所给出的悬赏条件,普通士兵若能迷途知返,停止反抗,便直接视作无罪。要是能替汉朝斩杀造反的西羌高级首领,就可获得赏钱五十万。

在这一消息传过去以后,整个西羌联盟的内部,刹那间便瓦解了!

需明确的是,在当时的西羌联盟内部,矛盾重重本就是常态。诸多部落间,曾经也是结下了血海深仇的。只是由于此前汉朝斩杀了他们的首领,再加上他们妄图扩张势力,所以这才暂且摒弃前嫌,团结到了一起呢。

然而,待赵充国率军抵达后,西羌试图展开强攻,却根本不是汉军的对手。并且,面对赵充国所提出的条件,西羌内部不少人顿时就心动眼红了。特别是那些存在血仇的部族,要是能杀掉对方部族的人,不但可将对方的全部财产据为己有,还能依据所杀人数,从汉朝那儿领取一大笔钱财。

就这样,原本铁板一块、无比团结的西羌联盟,其内部在这一情况下,转瞬间便出现了人心浮动的状况,原本那种齐心一致的态势也不复存在,开始有了动摇、不稳的迹象。

当然了,这种办法不可能一下子就见到成效。于是接下来,赵充国倒是不慌不忙的。他一方面会时不时地派遣精锐骑兵,去寻觅周边西羌的主力部队,展开小规模的歼灭作战;另一方面,他还请求汉朝这边派遣诸多步兵过来,直接在当地开展屯田事宜,那架势摆明了是要彻底驻扎下来不走了。

就这样,数月过后,在赵充国来到湟源一带达三个月之时,总算有大规模的羌族部落作出了直接投降的选择。直至这一年的十二月,西羌联盟已然彻底瓦解,各个部落之间开启了相互混战的局面。

此后,赵充国已然无需再继续作战了。他径直向汉宣帝提出请求,把所有骑兵都撤了回去,继而调遣了几万步兵前来进行屯田事宜。待到第二年春天来临之际,余下的那些西羌部落,也陆陆续续开始前来投降了。

就这样,时间来到了第二年冬天。彼时,绝大多数的西羌部落,不是在彼此的内战过程中被消灭殆尽,便是直接选择了投降。如此一来,一直困扰着的西羌问题,最终被赵充国成功解决了。而赵充国为此所付出的代价,仅仅是之前承诺给出的那些赏金,再加上一部分屯田所需的经费罢了。

与出动大规模骑兵去寻觅敌方主力作战所要付出的相比,这样的代价实在是小到可以忽略不计了。在那些西羌部落归降依附之后,汉朝顺势就在这一区域设立了金城属国,以便能对西羌实施更妥善的管理。并且,由于西羌问题得以解决,北方匈奴也被打退,河西走廊自此完全安稳了下来。

于是,在一年过后,匈奴的日逐王选择归降汉朝,借着这个契机,汉朝顺势在西域设立了西域都护府。从这往后,西域这片区域便被汉朝实实在在地掌控起来,正式纳入了实际控制范围之中。可以说,这一系列成果,很大程度上都得归功于此前赵充国所做出的贡献。