要聊起历史上哪个朝代特别能扛打,大宋王朝肯定算一个。大宋王朝,那可是相当能经得起折腾的一个时代。

不管是北宋还是南宋,要么是外敌天天找上门来打架,要么就是得忙着摆平内部的起义,反正一年到头,战争就没怎么停过。

说起来,在两宋那会儿,总共闹了434回起义,可你猜怎么着?一回都没成!为啥呢?原因大概有仨。

【全都需要钱】

说到“起义”这事儿,几乎每个封建王朝都碰上过,可以说,没有哪个朝代能完全避开起义军的影子。

大家可别轻视那些起义军,他们有着左右朝代变换的大能量呢。

咱们国家历史上,有好多曾经特别辉煌的朝代,最后呢,都是被老百姓的起义队伍给推翻了。就拿大秦、大唐、大元、大清这些朝代来说吧,都是这样。

一般来说,起义军越多,王朝被推翻的可能性就越大。但奇怪的是,在两宋那300多年里,尽管发生了434次起义,却愣是没一次能成功推翻宋朝,这事儿可真够让人惊讶的。

你得明白,宋朝那会儿,四周可都被外敌给围着呢。

再加上他们内部情况相当动荡,这种环境下极易被人掀翻,但他们愣是扛住了400多次的冲击。要问为啥能做到这点,首要关键就是经济,说白了,就是他们有钱。

南宋那会儿可能稍显逊色,但北宋就比较富裕了。

听说北宋最有钱那会儿,经济总量都快顶上全世界的一半了。

懂点历史的朋友都清楚,北宋那时候,不管是打胜仗还是打败仗,通常都会给对手送点钱财。

虽然送出去不少东西,但对北宋来说,那都不算什么大事儿,毕竟他们钱多得是。

宋朝那时候之所以能变得特别有钱,原因可不少,方方面面都有涉及。你认真瞅瞅,就能发现那时候的贸易往来真的是挺红火。

尽管南宋后来没以前那么有钱有势了,但好歹家底还在,比如说,海外的买卖还是挺火的。

肯定有人会好奇:“北宋那时候银子那么多,咋还有人非要闹起义呢?”

回头看看历史上的那些起义,大多数都是因为老百姓日子过不下去了,实在是走投无路,才不得不豁出去拼一把。他们实在是被逼得没法子了,才选择了这条路。

说实话,要是真去闹革命,多半时候至少能让你吃饱穿暖。

不过得明白一点,国家富裕不代表老百姓钱包也鼓。说实话,古代的情况跟咱们现在真没法比。

咱现在说说现代吧,全国大多数老百姓都能吃得饱、穿得暖。就算是条件最差的,也一样。可这事儿要搁古代,那就不一样了。

说白了,不管是哪个古代的封建王朝,最底层的老百姓日子都不好过,穷得叮当响,连饭都吃不上,冬天连件暖和衣服都没有。

就算是在富裕的宋朝,情况也一样,为啥呢?说白了,就是封建社会有它的限制。

在封建社会里,不管那朝代有多牛,都没法让最底层的老百姓吃饱穿暖。

就是因为这个原因,历史上每个朝代都难免会有起义队伍冒出来。

有了起义军,那肯定得派兵去收拾他们。要打仗,最离不开的是啥?是士兵多,还是武器好?其实都不是,最关键的是得有钱。

不管啥时候开战,说白了就是拼钱。这时候肯定有人会问:“钱真的那么关键吗?”那当然啦。

明朝末年,外面有刚崛起的清朝盯着,内部呢,李自成带着一帮农民起义军闹得凶。

崇祯那会儿,心里头确实想灭了李自成他们,可问题是,真的掏不出钱来了。

【难得的团结】

那时候穷得厉害啊!崇祯皇帝为了打仗,没办法,只能让大臣们掏钱帮忙,真是挺惨的。一国之君,居然混到这步田地,真是让人唏嘘。

说白了,要打败那么多的反叛军队,得有大把的钱才行。

还好两宋时期都挺富裕,所以遇到各种起义军时,他们都有钱应对。只要钞票在手,啥事儿都好商量。

很多人心里头都觉得,不管是北宋还是南宋,打起仗来似乎都不咋地。

其实问题不在于将领和士兵打仗的能力,而是上面的领导没做好指挥。

要是把西汉的汉武帝请来这儿,那气场绝对立马变了。汉武帝有句名言:“敌人能去的地方,咱们也能去!”

要是别人都来打咱们,那咱们为啥不能反击他们呢?说起来,要是汉武帝能穿越到北宋当老大,他肯定能带着北宋变得跟西汉一样,成为世界上最牛的国家。

一个士兵胆小,那只是他个人的问题;可要是将领怂了,那整个队伍都得跟着倒霉。那些皇帝啊,一个个都像是不中用的窝囊废,他们手下的士兵和将领,就算再有本事、再有抱负,也没机会施展出来啊。

南宋和北宋啊,虽说在对抗外敌上不太给力,但收拾那些起义军还是没问题的。毕竟,他们手底下那也是一群训练有素的正规士兵,应付起来还是绰绰有余的。

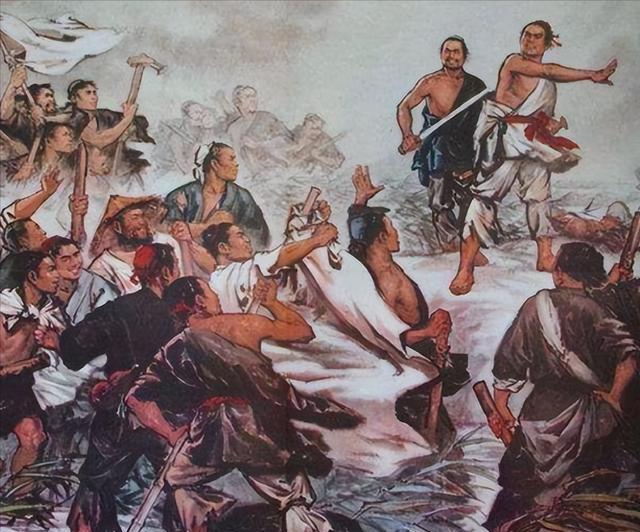

那时候,对付起义军不光靠打,还会用招安这一招。说白了,就是先给起义军来一顿狠的,等他们顶不住了,再试着说服他们,让他们愿意被招安。

通常来讲,起义的队伍到最后都会选择接受官方的收编,主要是因为他们真的扛不住了。

与其白白去送命,还不如选择被招安呢,就像宋江那样,他的选择就很明智。

没错,咱们说的这个宋江,是真实历史上的宋江,可不是小说里虚构的那个。

想让起义军心甘情愿地接受招抚,光靠嘴巴说说哪行,得拿出点实惠来打动他们吧。总得让人家看到点甜头,不是吗?

总的来说,钱对起义军的影响真的很大,而且那时候大家特别齐心,这也是很关键的一点。

要说最让人称赞的,那就是大家能齐心协力。想想两宋时期,他们为啥能拧成一股绳呢?还不是因为有外敌威胁嘛。

不管是北宋还是南宋,外头敌人一直都有,而且都挺棘手。万一哪天不小心,城墙被攻破了,那可能整个国家就危险了,家也没了。

所以碰到外敌来犯时,大伙儿都特别齐心。这种齐心嘛,既可以说是形势所迫,也可以说是大家心甘情愿的,反正结果就是大家伙儿能拧成一股绳。

特别是在北宋被灭,南宋刚开始那会儿,大伙儿可真是心往一处使,特别团结。

由于他们已无路可退,再往南就是大海,没别的路了。所以,大伙儿只能拧成一股绳,拼尽全力对抗敌人,这样或许还能搏得一线生机。那一刻,真的挺让人动容的。

这么说吧,要是这时候起义军冒出来,大伙儿肯定恨得牙痒痒。

那时候,国家正面临存亡的紧要关头,可他们呢,光顾着自己的小九九,不光不伸手帮忙对抗外面的敌人,反倒跟那些敌人一个德行。

在两宋时期,起义军往往得不到大家的同情。

从咱们现在的眼光来看,他们那时候起义,难道真的做错了吗?肯定不是啊。

【制造舆论的文人】

对咱普通老百姓来说,不就是图个能吃顿饱饭嘛,这能有啥错呢?肯定没错啊。

别人连饭都快吃不上了,你这时候还跟人家扯什么国家大道理。要是换成你自个儿没饭吃,你还能专心去听那些国家大道理吗?

因此,要说这第二个缘由吧,听起来挺不简单的,实际上还带着点儿狠劲儿。

说到最后的原因,其实跟两宋那时候的写作风格挺有关联的。

通常呢,很多王朝对待文官和武官都挺公平的,就像对待自家的儿子和女儿一样,都是自家的心头肉嘛。

但到了两宋时期,情况就大不一样了,那时候特别看重文化,却不太瞧得上武力,这事儿真让人琢磨不透。

要是说某个王朝看重武力,不太瞧得上文化,这其实挺容易懂的。说白了,不就是为了打退外来的敌人,或者多占点地方嘛。总而言之,这么做对国家的安全挺有帮助的。

可我真不懂为啥那么看重文化却轻视武力,难道真要等到打仗了,派那些文人去送死吗?

当然了,那些文人也不是啥都不行。

两宋时候,文化气息特别浓厚,因此出了很多有名的文人官员,像王安石、范仲淹、苏轼这些人。他们都是那个时代的文化大家。

也许这时候有人会问:“那些文人又不直接参与战斗,他们能对起义军产生啥大影响呢?”其实,他们的作用可不容小觑。

这些文人最大的能耐,就是搅动公众舆论。

比如说,国内一旦冒出起义军,那些文人墨客就忙活开了。说白了,他们就是动动笔,写写起义军的不是,比如说他们不爱自己的国家,尽干些捣乱的事儿。

等把大家的情绪都调动起来后,他们最后会喊一句:“咱们一块儿把他们给收拾了!”这样,大伙儿就会齐心协力去对付起义军了。

要是外敌入侵了,那就是得招呼大伙儿一块儿守护家园,保卫祖国。

其实,说到底,这都不是最重要的,文人真正厉害的地方在于,他们能让大家伙儿的想法都往一处使。

在那些文人舆论的带动下,一旦有起义军出现,大家往往就直接把他们当成坏人,压根儿不会去想他们为啥会起义。不管啥原因,反正起义的就是不对,这种观念深入人心。

既然起义军被扣上了坏人的帽子,谁还敢伸出援手呢?谁要是胆敢帮忙,马上就会被除掉,连带着家族也得跟着倒霉。

这样一来,大部分的起义队伍都陷入了没人帮忙的境地。在这种情况下,他们当然打不过朝廷的那些正规军队。

历史上,那些能够成功推翻王朝的起义,靠的就是不断有人加入他们。文人们呢,他们担忧的就是怎么从一开始就阻止起义军壮大起来。说白了,就是不让起义军有机会变得强大。

脑袋里一旦形成了定势思维,那可就真挺吓人的。

总结一下,两宋之所以能稳稳应对434次起义,主要就是靠三点:既要能读书识字,又要能打仗,还得手头宽裕。少了其中任何一项,两宋说不定早就玩儿就这么简单。

但说真的,要是挡不住那些厉害的外敌,管你多么有学问、多能打,甚至多有钱,到头来结果都是一样的。