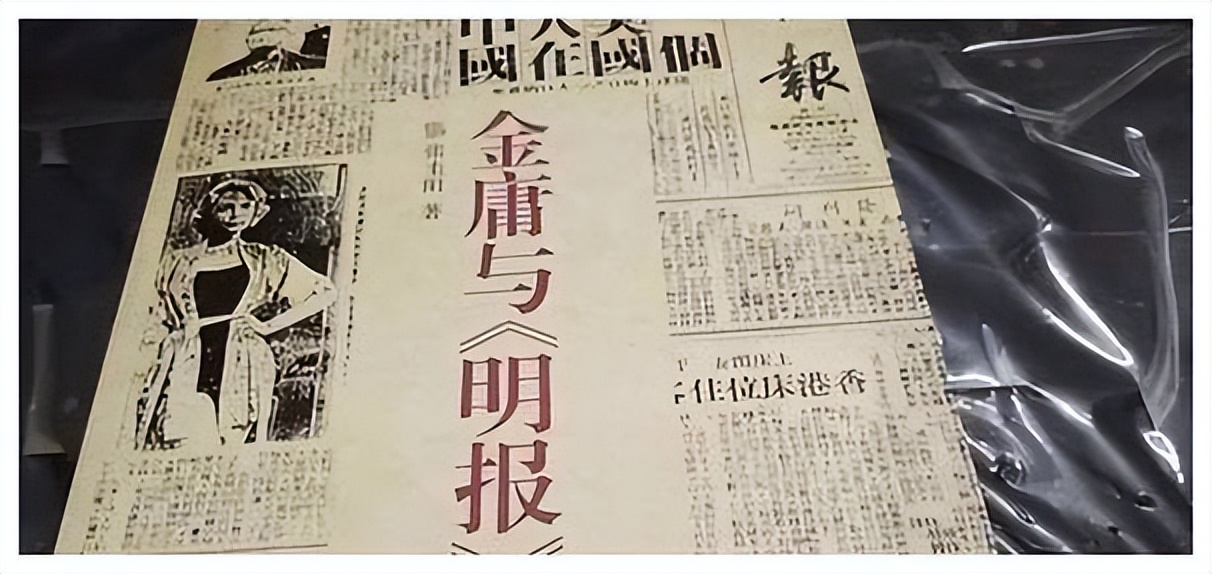

1963年,陈毅元帅一句“当了裤子也要造核子弹”掷地有声,传递了新中国不屈的决心。而远在香港的金庸,却在《明报》发表社论《要裤子不要核子》,对陈毅言论提出激烈批评。一场“核子与裤子”之争就此展开。

这场论战表面上是关于军事与民生的取舍之争,实则折射出不同价值观的碰撞,以及冷战背景下的复杂局势。这段往事不仅见证了两位传奇人物的智慧交锋,也为当今国际冲突提供了独特的启示。

“核子与裤子”之争的背景

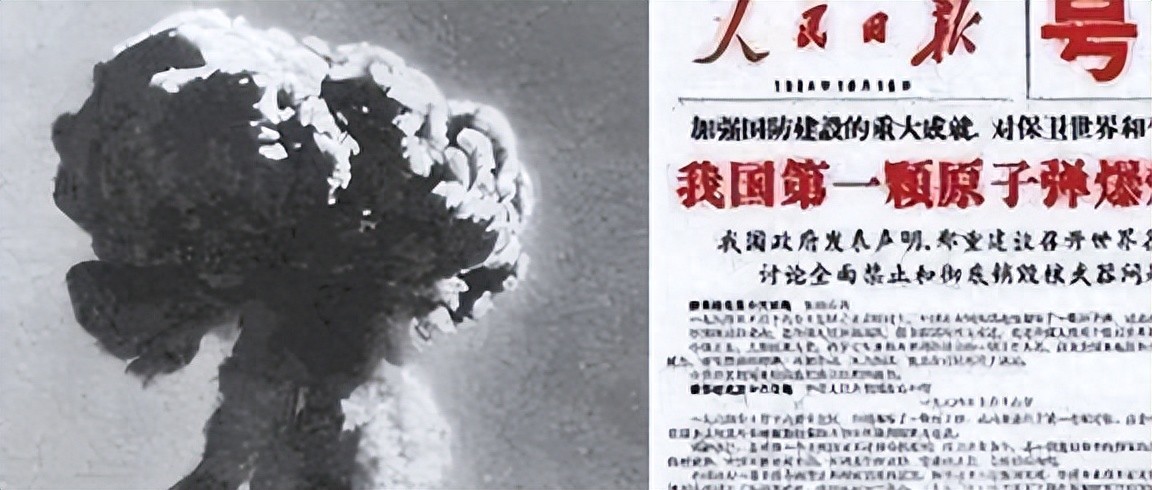

1960年代初,世界正处于冷战的紧张对峙中,美苏两大阵营不仅在军事上针锋相对,还将核威慑作为彼此博弈的重要筹码。而此时的新中国,面对的却是内外交困的艰难局面。

一方面,美国对中国实施全面的封锁与孤立政策,试图遏制新中国的发展;另一方面,苏联在中苏交恶后突然撤回专家团队,停止对中国核计划的支持,令中国在核武研制上举步维艰。

然而,国际局势的恶化并未止步于此。美国的核潜艇频频出现在太平洋水域,甚至威胁对中国实施核打击。中国面临的核讹诈,成为压在国家安全上的一座大山。

在这样的背景下,核武器对于中国而言,不再仅仅是军事意义上的威慑力量,更成为民族尊严和国家生存的象征。1963年,在一次对外表态中,陈毅元帅掷地有声地说道:“当了裤子也要造核子弹。”这番言论表达了中国政府在面对外部威胁时,不惜一切代价追求国家安全的决心。对于中国高层而言,研制核武器是捍卫主权和民族尊严的必由之路,因为没有核武器的国家,在当时的国际政治中,几乎没有发言权。

然而,这句饱含战略决心的表态,却在香港掀起了轩然大波。当时,香港正处于经济迅速发展时期,港人对内地的印象多被饥荒和贫困的新闻所影响。陈毅的“核子”之说,在香港引发了关于“优先发展国防还是改善民生”的广泛讨论。金庸,作为一位有深厚家国情怀的知识分子,敏锐地捕捉到了这一争议。他在自己创办的《明报》上发表社论《要裤子不要核子》,公开批评陈毅的言论。他认为,一个国家的基础在于民生,而非核武器。金庸直言:“如果连百姓的温饱都无法保证,核子弹的意义又何在?”

金庸的社论犀利而直接,在香港社会引发了广泛的共鸣。许多读者认为,民生才是国家发展的根本,发展核武器虽然重要,但如果以牺牲普通百姓的生活为代价,则得不偿失。然而,对于处在内忧外患夹击中的中国高层来说,这种质疑却显得有些“站着说话不腰疼”。在陈毅等领导人看来,中国必须尽快摆脱对外部力量的依赖,建立起独立自主的国防力量,才能在复杂的国际环境中立足。如果连国家主权都无法保证,又何谈民生的改善?

“核子与裤子”的争论由此拉开帷幕,表面上看是关于优先发展什么的问题,实则反映了彼时中国内地与香港在认知和立场上的差异。

对于香港的知识分子而言,他们更多关注的是普通民众的生活福祉;而对于内地领导人而言,国家安全和生存是压倒一切的优先任务。

两种立场的交锋,不仅折射出冷战背景下中国的两难抉择,也揭示了一个国家在特殊历史时期所面对的深刻矛盾——是将有限的资源用于保护自己,还是用于改善百姓的生活?

这种矛盾并非中国独有。在冷战期间,许多国家都面临着类似的选择:是在强权政治下追求自保,还是冒险将资源优先分配给经济建设?而陈毅与金庸这场围绕“核子与裤子”的争论,无疑是这一矛盾在中国的集中体现。

陈毅的坚决与金庸的质疑

陈毅的“核子”言论绝非一时的情绪化表达,而是冷战背景下国家战略需求的体现。在20世纪50年代至60年代,中国曾多次遭遇美苏两大阵营的核讹诈。美国在朝鲜战争中频频扬言对中国进行核打击,甚至在台海危机中公开威胁使用核武器。而苏联虽然早期曾对中国提供技术支持,但在中苏关系恶化后,断然撤走所有核专家,并终止了与中国的技术合作。这一切让新中国清楚地认识到,核武器不仅是强权政治的工具,更是国际政治中的筹码。没有核武器的国家,就无法在国际社会中拥有足够的话语权。陈毅深知这一点,他曾多次在外交场合明确表示:“中国可以落后,但绝不能在国防上被卡住脖子。”

然而,金庸对陈毅的言论却提出了尖锐的质疑。金庸在《明报》的社论中写道:“一个国家的核心,不在于它的核武器,而在于它的人民。如果连基本的温饱都无法保障,又何谈民族的尊严?”金庸的文章以犀利的语言直接批评陈毅的立场,认为无论如何,国家资源的分配应当首先考虑民生。他指出,60年代初的内地正经历经济困难时期,数以千万计的农民和工人面临粮食短缺和生活困顿。在这种情况下,花费巨额资金和资源研发核武器,是否是一种舍本逐末的选择?

金庸的质疑在香港社会引起了广泛共鸣。当时,香港作为资本主义的桥头堡,其舆论环境与内地截然不同。许多香港人通过媒体了解到内地的困难局势,对陈毅的“核子”之论感到不解甚至反感。他们认为,一国之本在于人民的福祉,而非冷冰冰的武器;一国的强大,应建立在经济繁荣与民生幸福之上,而不是单纯的军事能力。金庸的观点不仅在香港赢得了许多支持者,也让一些内地民众在看到相关报道后产生了深刻反思。

然而,对于陈毅而言,他所强调的“核子”不仅仅是军事意义上的武器,更是中国在国际政治中不再被人任意欺凌的关键筹码。他深知,核武器是战略威慑的核心,是国家独立自主的象征。他甚至用幽默而尖锐的语言反驳道:“没有裤子,可以做布,但没有核子弹,就会被别人剥光裤子。”在陈毅看来,核武器的研发不仅是为了打破核大国的垄断,更是为了为中国争取一个安全的发展环境。只有拥有了自己的核武器,中国才能不再惧怕外来威胁,才能在国际上站稳脚跟。

陈毅与金庸的观点差异,实际上源于两人身份与视角的不同。作为一位国家领导人,陈毅必须优先考虑国家安全与战略利益,确保中国在冷战的夹缝中存活下来。而金庸,作为一位媒体人和知识分子,更多地关注普通百姓的生活质量和社会福祉。他们的争论表面上是关于“核子”与“裤子”孰轻孰重的问题,实际上却是关于国家战略和民生优先权的深层次思考。

这场争论让两种截然不同的声音在公众视野中交锋,既是思想上的碰撞,也是社会现实的缩影。在那个特殊的年代,中国不仅面临着国际威胁,还要在有限的资源中寻找发展平衡点。“核子与裤子”之争正是这种矛盾的集中体现。陈毅的坚决捍卫与金庸的犀利质疑,分别代表了两种不同的价值取向,而这场论战也成为冷战时期中国发展道路上的一段经典对话。

“核子与裤子”之争的平息

随着“核子与裤子”之争的不断发酵,这场论战不仅引发了舆论的关注,也成为内地和香港两种社会思潮的交锋焦点。在内地,陈毅的言论被视为国家意志的象征,体现了中国在国际压力下奋起直追的决心。然而,在香港,金庸的观点却被广泛认同,不少媒体纷纷转载其社论,呼吁更多人关注内地百姓的困境。两个视角的碰撞,让这场论战成为了当时社会的热门话题,也让陈毅与金庸的思想交锋达到了白热化。

尽管舆论场上争议不断,但陈毅本人却没有急于回应。他并没有将金庸的质疑视为敌意,也没有发动政治力量去“批判”金庸,而是以一种开放和理性的态度看待这场争论。他清楚地知道,金庸的言论虽带有强烈的批评色彩,但其本质出于对普通民众生活的关心,而非恶意攻击。陈毅的这种态度,展现了他作为一位国家领导人的政治智慧与宽广胸襟。

事实上,陈毅不仅没有因金庸的社论而产生不满,反而在私下里对金庸表现出了某种敬意。他对身边的人说:“金庸写文章很有才华,他讲的民生问题是有道理的,只是我们的角度不一样。”陈毅并不否认内地确实存在民生困境,但他同时强调,国家安全与百姓生活并非对立关系,而是相辅相成的。他在与外交部同僚的一次内部谈话中坦言:“我们要核子,是为了让老百姓将来能有更好的生活。没有安全,谈什么民生都没有意义。”

在争论逐渐升级的过程中,陈毅主动采取了缓和的态度。他私下指示相关部门不要过多批评金庸,更不允许将这场争论政治化。他强调:“金庸是有家国情怀的知识分子,不要因为他的不同意见就扣帽子、打棍子。”陈毅的这一态度,让这场原本可能导致更大对立的论战,渐渐走向了理性和冷静。

与此同时,金庸也对陈毅的宽容和大度心生敬佩。他注意到,尽管自己的社论在香港引发了巨大反响,但陈毅始终没有对他进行任何形式的打压或报复,这让他看到了陈毅不凡的气度。多年后,金庸在一次访谈中回忆起这段往事时说道:“陈毅是一位真正的大人物,他可以容忍不同的声音,并且愿意倾听,这是非常了不起的品格。”

在这场论战的尾声,陈毅做出了一个重要的调整。他在一次公开讲话中提出:“我们要核子,但也要裤子。不能让百姓生活过得太苦,更不能忽视经济建设。”这一表态,不仅为核武器的研发争取了更多的理解,也表达了对改善民生的重视。陈毅的这番话,在当时的内地引起了强烈共鸣,被认为是一次极具智慧的政治化解。

而在香港,金庸也没有再继续发起新的批评。他意识到,这场论战不仅反映了当时内地与香港的视角差异,也揭示了中国在发展道路上的艰难抉择。金庸后来说:“国家的命运是复杂的,每一代人都有自己的难处。陈毅的决心和坚持,是我后来理解中国道路的重要起点。”

“核子与裤子”之争最终以一种相对平静的方式结束。陈毅与金庸虽然在立场上存在分歧,但两人对国家前途的关切却是一致的。正是这种共同的家国情怀,让他们能够在争论中相互尊重,也让这场思想交锋成为中国历史上一段经典的对话。这段争论的平息,不仅展现了陈毅的政治智慧和包容精神,也凸显了金庸作为知识分子的理性与克制。两位人物的交锋与和解,为当时的中国社会提供了难得的启发与思考。

对当今世界的启示陈毅与金庸的“核子与裤子”之争,虽发生在冷战的特定历史背景下,但其深刻的讨论和复杂的矛盾,却为当今世界的国际冲突与发展选择提供了重要的启示。这场争论不仅仅是一次关于核武器与民生优先的分歧,更是如何在安全与发展之间找到平衡的深刻探索。在当今全球局势日益紧张,区域冲突频发的背景下,这场思想交锋中凝聚的智慧显得尤为重要。

首先,“核子与裤子”之争凸显了国家安全的基础性地位。陈毅的主张从根本上指出,在国际社会强权政治的威胁下,国家安全是发展的前提。冷战时期,核威慑成为大国之间博弈的核心手段,没有核武器的国家几乎没有话语权。

然而,“核子与裤子”之争同样提出了另一个重要的命题:安全的代价与发展的平衡。当时,金庸对陈毅言论的质疑,实际上代表了一种对百姓福祉的关切。他从普通人的视角出发,强调民生的重要性,认为国家建设的最终目标是改善人民生活。这种观点在今天同样具有现实意义。在和平发展的大环境下,国家的综合实力不仅体现在军事力量上,更体现在经济、科技和社会福利等多方面的进步。没有民众福祉的支持,再强大的武器也无法支撑一个国家的长久发展。

当今世界面临的许多问题,其实正是“核子与裤子”争论的延续。在一些冲突频发的地区,军事投入的优先级被不断拉高,而经济发展和社会治理却被忽视,导致安全与发展之间形成恶性循环。例如,在某些中东国家,高昂的军备竞赛吞噬了大量资源,而普通百姓的生活却陷入困顿。这样的发展模式,不仅无法实现国家的长治久安,反而可能进一步加剧内部分裂和外部干预的风险。

此外,“核子与裤子”之争还为全球化时代的国家合作提供了借鉴。陈毅和金庸虽然观点对立,但两人都怀有深厚的家国情怀,都希望中国能够强大起来。最终,陈毅提出“既要核子,也要裤子”的主张,将两者的矛盾转化为相辅相成的关系。这种思路提醒我们,安全与发展并非绝对的二元对立,而是需要通过合理分配资源和明确战略目标来实现平衡。当今世界,各国在全球化和区域化的浪潮中彼此依赖,但安全挑战也日益跨国化。无论是气候变化、能源危机,还是跨国恐怖主义,这些问题都需要国际社会在安全与发展之间找到共同的平衡点,避免因一方的过度倾斜而引发新的矛盾。

对于中国而言,“核子与裤子”之争还提供了自身发展道路的深刻启示。中国的崛起过程中,始终面临类似的挑战:如何在保障国家安全的同时,实现经济繁荣和社会和谐。改革开放以来,中国通过优先发展经济,提升了综合国力,为国防现代化提供了充足的资金和技术支持。而近年来,中国在军事技术领域的进步也为经济发展创造了更稳定的国际环境。可以说,今天的中国正是通过“核子”与“裤子”的平衡发展,逐步实现了强国之路。这一实践,也为其他发展中国家提供了重要经验:经济发展与国家安全必须相辅相成,任何一方的过度失衡都会带来隐患。

“核子与裤子”之争是冷战时代的一段佳话,更是一场超越时空的思想对话。在全球局势动荡、区域冲突加剧的当下,这场争论的价值依然历久弥新。它提醒我们,任何一个国家都需要在安全与发展之间找到最适合自身的平衡点,既要为未来构建安全屏障,也要为人民创造幸福生活。而这一平衡,不仅关乎一个国家的命运,也关乎整个世界的和平与稳定。正如陈毅和金庸都渴望看到的那样,一个真正强大的国家,既需要有捍卫主权的力量,也需要有让人民安居乐业的能力。