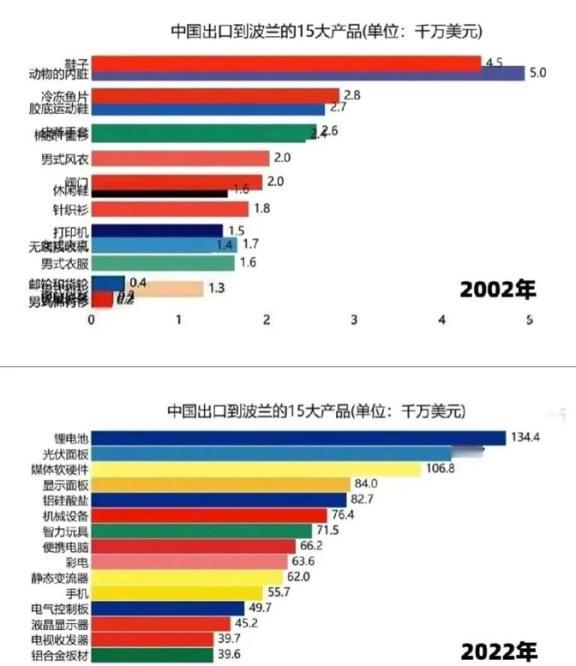

一个明显的信号,全球竞争格局正在悄然发生变化,美媒也感叹,中美发展情况截然相反! 首先,这个说法的出现本身就值得玩味。它源于近期国际媒体,特别是一些美国主流财经或政论性质的报道。 里面开始越来越多地出现对中国经济尤其是新兴产业领域发展韧性的观察,并与此前一些预测或预判进行对比。 那为什么会有这样的感叹出现呢?关键就在于发展势头的鲜明对比,而且这种对比并非孤立的短期现象,更像是两条不同轨迹的延伸和印证。 咱们中国的发展基调大家应该都能感受到,核心就是两个字:稳健。这种稳健可不是原地踏步的“稳”,而是在克服了种种困难后,推动高质量发展取得的新成效。 看看官方发布的信息,今年以来的经济运行持续回升向好。工业生产在加速,高技术制造业的投资和产出增长尤其亮眼,这就指向了新旧动能转换在实实在在地推进。 外贸这块呢?结构也在优化升级,“新三样”产品——新能源汽车、锂电池、光伏组件这些代表着绿色和智能趋势的东西,出口表现相当强劲。 这可不是靠一时的价格优势,背后是中国制造从量到质的跃升。再看国内的大市场,尽管老百姓的消费习惯在转变,但像文化旅游、体育赛事、信息科技服务这些升级类的消费,热度持续攀升,内生动力在增强。 各种优化营商环境、支持民营经济、推动科技创新突破的政策一波接一波,目标很明确,就是要激发市场活力,筑牢经济长远发展的根基。 这种“稳中求进、以进促稳”的节奏感很强,每一步都踩得很实。权威部门和机构发布的数据都显示出这些改善是实实在在发生的趋势,不是转瞬即逝的火花。 那么转向另一个舞台再看,情况就不太一样了。那边面临的最现实问题是高通胀带来的困扰。为了应对这个挑战,一个关键动作就是持续加息。 这药是吃下去了,但副作用也很明显——经济增长踩了刹车,老百姓的日子没那么好过了,消费支出变得更谨慎,企业那边融资成本噌噌往上涨,像科技、创新这种特别需要“烧钱”来研发未来的领域,明显感受到了寒意。 媒体上经常看到某些曾经的科技新贵裁员了,某些项目冻结了,某个风口上的领域资金枯竭了。 这反映出融资环境收紧对科技创新活动的真实抑制效应。此外,在国际贸易这个大棋盘上,过去某些看似能占些便宜的招数,比如试图通过加征额外关税来保护本土产业或者扭转贸易格局,效果并不如预期。 有观察指出,部分对中国进口产品额外征收的关税成本,很大程度上落到了本国进口商和消费者的口袋,反而推升了物价,同时供应链调整也困难重重、代价高昂。 这种内耗在通胀的压力下显得更加突出。同时,国际上一些重大战略项目的推进也没有想象中顺利,遇到现实的阻力或者在内部协调上耗费巨大精力。 这种“力不从心”或者说“高成本低效率”的状态,构成了观察者们对比感受的另一个重要侧面。 这种“截然相反”的态势不是凭空跳出来的,它有深刻的根源。最根本的一条就是发展路线的稳定性和前瞻性差异。 中国这边的发展大计是一张蓝图绘到底,五年规划接着五年规划,方向清晰、步调连贯。中央的政策从谋划到部署再到落实,整个链条比较紧凑高效。 重点干什么产业?怎么支持创新?早就写在国家的规划纲要里了。 参考资料:【中国网评】鼓吹“中国威胁”治不好美国的焦虑症 2024-03-15 17:53·环球网