在闽北的梯田里,晨雾还未散去,老农陈德贵已经开始了一天的劳作。

他熟练地拨开水田里的浮萍,寻找着一种珍稀的野菜——水蕨。

这种被称为“水中隐士”的植物,有着翡翠般的羽状嫩芽,在过去,它是穷苦人家的救命粮,如今却摇身一变,成为餐桌上的珍馐美味。

这究竟是怎样的一种植物,它又经历了怎样的百年传奇?

水蕨的价值是多方面的。

在物质匮乏的年代,它曾是人们赖以生存的食物。

72岁的李阿婆回忆起那段艰苦岁月,仍然记忆犹新。

“三年自然灾害时期,村口三亩水田里的水蕨救活了整个村落。”

她回忆道,那时人们采摘水蕨嫩茎,用山泉水焯去苦味,拌着糙米熬成翡翠粥,这便是当时人们餐桌上难得的美味。

不仅能提供营养,水蕨还具有药用价值。

明代李时珍在《本草纲目拾遗》中记载,水蕨能够解毒化瘀。

在江西抚州,至今仍流传着“水蕨捣汁敷疮疖,三日见白骨”的谚语,这足以证明水蕨在民间疗法中的重要地位。

如今,水蕨的经济价值也逐渐显现。

在云南哈尼梯田,人们采用“稻蕨共生”的古法种植水蕨,既能控制害虫净化水质,又能收获高价的“蕨田米”,实现了传统智慧与现代经济的完美结合。

更重要的是,水蕨在生态修复中扮演着重要的角色。

它能够吸收重金属,净化水质,是名副其实的“生态卫士”。

这种神奇的植物究竟有何特殊之处?

水蕨偏爱生长在浑浊的淤泥中,其根系能够过滤重金属,叶片表层覆盖的特殊蜡质可以抵御农药侵蚀。

福建农科院2023年的研究表明,野生水蕨对镉的富集能力是普通水稻的17倍。

这种“以毒攻毒”的特性,使其成为生态修复的理想选择。

此外,水蕨的黏液中含有的蕨类多糖,能够激活巨噬细胞活性,这也是其药用价值的来源之一。

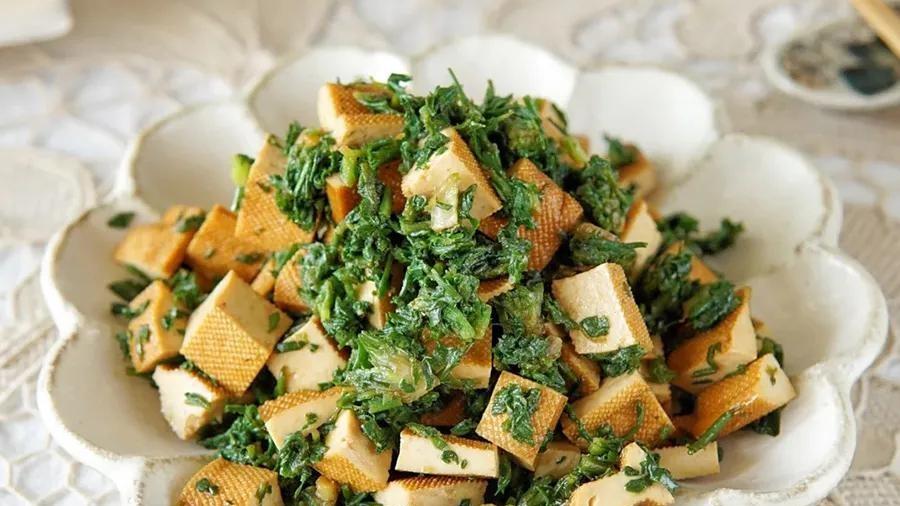

在烹饪方面,客家人独创的“三浸三晒”古法,更是将水蕨的美味发挥到了极致。

他们将清晨采摘的嫩叶用竹篾穿成环状,反复浸泡山泉、晾晒秋阳,使粗纤维转化为甘甜,再搭配五年陈火腿蒸制,便能散发出类似松露的异香,令人回味无穷。

就是这样一种珍贵的植物,如今却面临着生存危机。

2018年的物种普查显示,由于化肥滥用和湿地开发,野生水蕨种群十年间锐减83%,曾经连绵不绝的“蕨海”如今只剩下零星几点绿意。

更令人担忧的是,人工培育的植株始终无法复制野生种的药用特性,如同温室玫瑰永远无法拥有野蔷薇的芬芳。

但希望仍在,云南哈尼梯田的“稻蕨共生”古法种植,为水蕨的保护提供了新的思路。

这种古老的智慧与现代经济的碰撞,为濒危物种保护开辟了一条新径。

为了更好地保护水蕨,95后新农人张楚在抖音直播“水蕨复活计划”,通过镜头记录自己扦插蕨苗、测绘湿地的过程,吸引了众多年轻观众的关注。

在杭州“山外山”私房菜,一道“古法煨水蕨”需要提前半年预定。

主厨参照《随园食单》的记载,以陶瓮密封,用枇杷木炭文火慢煨三日,揭盖时琥珀色的汤汁中,翡翠玉片般的蕨菜散发着穿越时空的香气,令食客们如痴如醉。

这些努力,都在唤醒人们对水蕨的记忆,也在为水蕨的未来书写新的篇章。

在鄱阳湖畔,守蕨人老周提着马灯巡视着保护区。

月光洒在新叶上,仿佛三百年前那位采蕨充饥的书生仍在吟诵:“泥中藏玉芽,水上浮翠华。

饥年能果腹,丰岁可入画。

”水蕨,这种在历史长河中几经沉浮的植物,能否在现代文明中找到属于自己的生存之道?

这不仅是一个关于水蕨的故事,更是一个关于人与自然和谐共生的命题,值得我们深思。