自古代起,因知县的品秩相对较低,仅为七品,故而常被形象地喻为“七品芝麻官”。随着时间的推移,这一比喻逐渐深入人心,使得大众在认知层面形成一种定式思维,即普遍认为知县并非位高权重、举足轻重的官职。

然而,若将此观点置于清代的历史语境下,便难以成立。在清代,从诸多层面考量,知县一职举足轻重,且获取该职位的难度堪称巨大。

就御史这一观点而言,想必诸多读者持有异议。在封建选官体系中,进士乃极为稀缺之人才资源,何以会出现难以谋得一知县职位之状况?对此,御史依据清代选官制度,予以详细阐释。

在科举制度盛行的时代,进士乃士子所能获取的最高等级功名。依殿试所取得的成绩,进士可分为一甲、二甲与三甲。其中,位列头三名者,按惯例会被授予翰林院官职;而其余进士,则需历经朝考这一关键环节,凭借朝考表现以判定是否具备进入庶常馆并成为庶吉士的资格。

通常而言,庶吉士选拔比例约为百分之三十。对于在朝考中未获通过的二、三甲进士,吏部会予以详细记录,并将这些新晋进士纳入规模庞大的候补序列。

清朝初期,国家政务百废待兴,各级官员数量严重匮乏。在此背景下,新晋科举进士群体获得了极为特殊的任用机遇,他们通常无需经历候补阶段,于科考当年即可直接补缺任职。然而,新晋进士的授职并非一概而论为知县之位。事实上,其中部分人员会留任于京师的各部院衙门,初始职位多为六品主事,从此开启其仕途生涯。

自康熙中期以降,彼时国家态势渐趋平稳,政治秩序亦随之稳固。在此背景下,官僚体系的发展呈现出特定变化,官员数量增长至一定程度后,趋于饱和状态,进而致使行政资源分配领域出现供需失衡之情形,恰似“僧多粥少”所描述的那般,职位供给难以满足官员数量的需求。

据相关史料载,在康熙与雍正统治时期,进士自处于候补状态至实际获得官职,其时间跨度差异较大,短则四年,长可达九年。而自乾隆以降,直至道光一朝,进士获授官职所需的平均时长,大体维持在七年左右。

从这一视角审视,自清代中期以降,进士于选官方面所面临的难度已然显著提升。若将其与当下情形相类比,彼时新科进士恰似仅通过初步笔试之人,而能否正式成为公职人员,尚需历经面试环节。至于造成进士选官艰难的缘由,以知县选任为例,主要涵盖以下几个方面。

首先,从官职任用体系来看,存在着官缺供给量相对匮乏,而候补官员人数却较为庞大的现象。

在清代,知县群体规模颇为可观,数量达1300余人。然而,每年出现的知县职位空缺却极为有限。在某些年份,部分省份一年仅有寥寥数个岗位空出。于吏部的官员选拔机制中,“出缺”是关键考量因素。若知县职位未能出现空缺,诸多选官程序便无从谈起。

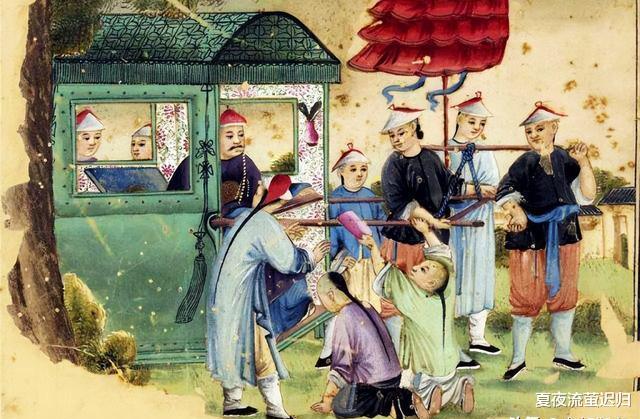

若知县职位出现空缺,地方督抚需即刻向吏部呈报,此程序在行政流程中被称为“截缺”。需着重强调的是,该呈报行为有着严格的时间限制,若督抚未能在既定的期限内完成上报工作,按照相关制度规定,其将面临降级的处罚。

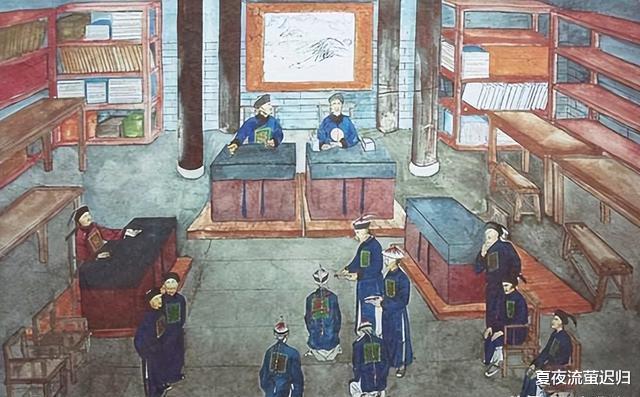

当吏部获取确切的职位空缺信息后,方能够于满足条件的候补人员中开展铨选工作。不过,铨选机制设置了诸多限制条件,基于候补官员的各异情形,将其划分成类别繁杂的“班”。

新登进士之列者,会被纳入“除班”范畴。所谓“除班”,指的是初次踏入仕途之人,其成员并非仅为进士群体,举人、贡监生以及通过捐纳途径获取入仕资格者,亦包含其中。

在整个班次体系中,除“除班”外,尚涵盖补班、转班、改班、升班以及调班,合称为“六班”。其中,升班乃指经议定即将擢升官职者所在班次,补班则是针对因诸如守孝、疾病等各类缘由而暂时出缺者所设。相较之下,“除班”在序列上居升班与补班之后。

在知县职位出现空缺时,新科进士获选担任此职的可能性微乎其微。通常而言,仅当其他所有候选人员均不满足相应任职条件时,新科进士方有机会递补,然而,此类情形在实际中极为罕见。

其二,从专业视角审视,新晋进士若选任知县一职,诸多负面因素会随之凸显。

在封建王朝的官僚选拔体系中,吏部遵循固定规制,每月例行开展铨选工作,此亦被惯称为“月选”。然而,就知县这一职位而言,其出缺状况并不稳定,出缺数量或增或减,并无确切定数。

于正式开启铨选流程之前,依循惯例,吏部会向符合相应条件的候补人员行文,要求其填写相关资料。此环节类似当下求职时投递简历,在铨选体系中,该环节被称作“投供” 。

新科进士完成投供这一流程后,旋即步入“政治审查”环节。此环节着重审核诸多关键事项,涵盖是否存在于父母离世后,尚未度过法定守孝期限的情形;家族先辈有无拖欠国家赋税的记录;以及是否有曾受朝廷惩处的情况等方面。

若经吏部核查,确认存在“事故”情形,则相关人员将被禁止参与当下的铨选流程。唯有在问题妥善解决后,方可参与后续的铨选。

无意外情况发生,亦不意味着必然可顺遂晋级。依据吏部之规制,于科举中取得进士功名者,不得于本籍及寄籍之地担任官职。例如,若江苏金坛县知县一职出现空缺,拥有江苏籍贯的进士便无资格参与该职位的铨选流程,此举措旨在实现官员任职地域的合理规避,即所谓“密其回避”制度。

在铨选这一重要的官员选拔流程中,吏部需依据资历作为关键考量要素,以此判定是否授予官职。资历这一概念,实质为依据任职经历与年资进行排序考量。新科进士作为初次踏入仕途者,当知县职位出现空缺时,吏部首先会从具备一定资历的候补人员中择优遴选。唯有在知县出缺数量较为可观的情形下,新科进士方可能获得入选机会,此即“论其资考”之要义所在。

上述数项乃吏部明文颁布的刚性准则。而除此之外,官场中尚存在部分隐匿于幕后、难以公之于众的不当行径。此类行为实则触及官场长期存在的隐性规则。从较为委婉的角度诠释,可将其归为人情往来的范畴;然而,从本质层面剖析,此类现象无疑彰显了政治生态中的腐败问题。

对于新晋科举进士群体而言,若其出身具备一定家世背景或拥有雄厚经济实力,凭借积极谋划与适度财力投入,往往能在较短时间内获取实际官职。

自清代中期以降,吏部文选司官员凭借选拔官吏之重权,大肆收受贿赂。其中,吏部书吏尤为突出,其行径在官场被视为难以应付之辈。于他们而言,朝廷典章制度远不及实际利益重要。只要贿赂足额,官员实授便会迅速达成。

从相关历史资料可知,自康熙中期起,新科进士的候补期限显著延长。出身贫寒的进士,鉴于难以负担在京师的生活费用,通常会返回原籍等待铨选。直至吏部下达文书,他们方会启程前往京城参与候选。

在相关历史情境中,此类进士占比不少于七成。基于此,其候选周期普遍逾六年。自获取进士功名至出任知县,这一历程漫长且充满艰难困苦。由此可见,清代知县一职并非传统认知中微不足道的小官,实则是众人竞相角逐的热门职位。