1950年国庆节前一天下午,中南海会客室。

毛主席握住云南西盟佤族头人拉勐的手——那双布满老茧的手还带着佤山的泥土。

“佤族同胞现在还保留猎头习俗吗?”毛主席看着他的眼睛问。拉勐望着窗外天安门广场的灯光,低头回答:“祖辈传下的规矩,春种秋收都要办。”

这段对话被记在《佤族简史》里,成为新中国民族政策的第一个案例。

令人始料未及的是,这个看似平常的问答,却将彻底改变西南山区的命运。

而佤族保持猎头祭祀的习俗已有千年历史了,是该民族最具有代表性的文化特征。

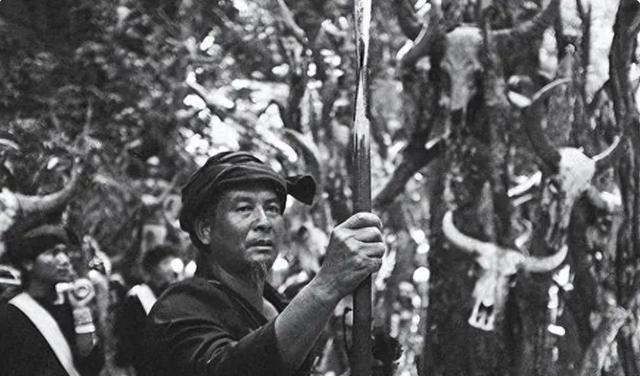

因为到了每年播种和秋收时节,寨子里都会响起凄厉的哀嚎。佤族的汉子们会悄悄埋伏在山路上,他们举着明晃晃的长刀四处游荡,等待“猎物”的出现。

在他们看来,一颗新鲜的人头,是祭祀神灵最珍贵的供品。因为他们相信,只有用新鲜人头祭祀“木依吉”神,土地才会长出金灿灿的玉米。

而要说起来关于这个人头祭的来历,佤族老人们会讲起一个诡谲的传说。很久以前,山里来了个汉人,教族人种玉米。可奇怪的是,第一年播下的种子怎么也不发芽。第二年汉人再来时神秘地说:“因为你们没用鲜血浇灌土地。”说着突然手起刀落,旁边一个族人的头颅就滚进了田里。

说来也怪,那年玉米果真长得出奇的好。从此,“猎人头”就成了佤族人刻进骨血的信仰。春耕前要砍头叫“祭谷魂”,秋收时要砍头称“还谷债”。寨门前的“鬼林”里,累累白骨在风中摇晃,像在跳一支死亡的舞蹈。

最令人心惊的是他们的“猎手文化”。年轻人若想赢得姑娘青睐,就要提着血淋淋的人头回寨。1954年的一个黄昏,工作队小王就不幸成了猎物。他至死都睁着眼睛,头发被连皮扯下挂在木桩上,据说这样能困住最凶恶的鬼魂。

由此可见,人和人的生命,在这座山坡下竟显得如此卑微。

但拉勐始终记得第一次看见天安门时的震撼。长安街上川流不息的汽车,百货大楼里明亮的电灯,都让他恍如梦中。更让他屈膝的是毛主席那双洞穿人心的眼睛,仿佛能看见佤山每一个挂着人头的木桩。

“用牛头代替行不行?”这句话像把利剑,突然刺穿了他坚守半生的信仰。

回寨子后,拉勐站在神树下讲述见闻,可族人脸上写满了不信。尤其是一提到改革习俗,寨子里就是两排挺拔的竹竿——站得笔直却互不相让。

老祭司更是把牛头扔在地上冷笑:“汉人的诡计!去年隔壁寨没砍头,玉米不就绝收了吗?”与此同时,年轻的猎手们更是摩拳擦掌,他们悄悄商量着要去“借”几个地质勘探队员的头。

但转折发生在1958年那个血腥的夜晚。岩嘎为了当英雄,竟把邻居家七口人全砍了头。政府再不能坐视不管,公安战士的火把照亮了佤山。当岩嘎在公审大会上被枪决时,很多猎手吓得尿了裤子——原来杀人真的会偿命!

而也正是那一枪,打碎了千年的迷信。

现在的西盟佤山上,那些曾挂人头的木桩早已钉满牛头,后来,政府派来的农技员教会了族人科学种田,结果,新修的水渠比一百个人头都管用。

夕阳西下时,常能看到穿着传统服饰的佤族老人在广场跳“木鼓舞”。他们布满皱纹的脸上再不见狰狞,就像任何一位和蔼的汉族老爷爷。

回望这段历史,从“人头祭”到民族团结,我们走过了怎样艰难却又充满希望的路啊?不过,是共产党用阳光赶走了我们心中的黑暗。如今的佤山早已不是从前的模样,而这一切都归功于我们的党和人民领袖!

参考信息:《佤族简史》编写组. 佤族简史[M]. 北京: 民族出版社, 2008-06