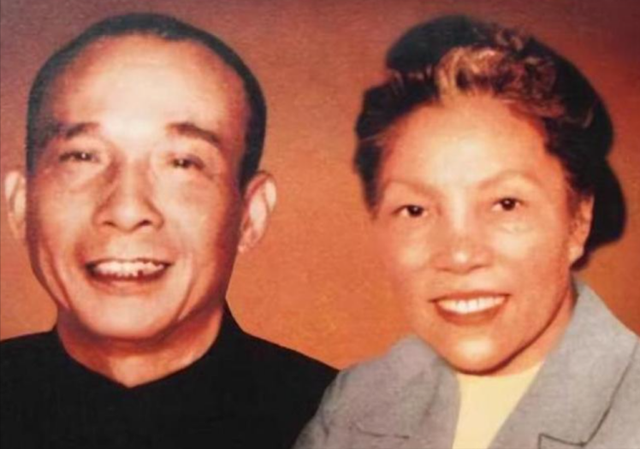

1948年,国内解放形势逐渐变好,为革命奔波了大半辈子的蔡畅同志,也终于有时间前往苏联看望女儿了。

结果,两人见面后,十几年未见的女儿竟然给她领来了一个“外孙”。

看着这个混血孩子,蔡畅顿时生气质问道:“你为什么非要和一个外国人结婚?”

女儿婚姻美满不是一件值得高兴的事吗?蔡畅为何如此生气?

艰辛的革命路

艰辛的革命路说起蔡畅这位伟大的女革命领袖,或许很多人最先想到的是她的哥哥蔡和森、她的丈夫李富春这两位革命先辈。

但实际上,真正将蔡畅领上革命之路的是一位普通的农村妇女,她的母亲葛健豪。

蔡家是清代著名将领曾国藩的后代,但到他们这一代已经开始没落了。蔡畅的父亲整天不务正业,游手好闲,家中的大小事务都交由母亲管理。

当时虽然封建王朝还未覆灭,但革命的思想已经开始萌芽。而受革命先驱秋瑾女士的影响,葛健豪的女性意识也逐渐觉醒。

1913年,国内革命形势骤变后,葛健豪毅然变卖自己的首饰嫁妆,带着女儿蔡畅、蔡畅的姐姐蔡庆熙以及哥哥蔡和森来到了学校读书,接受进步教育。

也正是因为有她的言传身教,兄妹三人后来都成为了国家革命路上的顶梁柱。

母子四人在这所高级小学毕业后,葛健豪便回到家乡自办了一所学校,并担任校长。

而蔡畅为了帮母亲分担,也进入了这所小学读书,并兼任教员。就这样,母女两人开始致力于解放更多劳动妇女的事业。

但就在蔡畅准备专心读书时,她的父亲却因为坐吃山空,经济窘迫,将主意打到了她身上。

之后蔡父便自作主张,收了地主家的五百元聘金,准备将蔡畅送到人家做童养媳。

得知丈夫的决定后,葛健豪当即和他大吵一架。为了让女儿有更好的生活,她毅然将女儿送到了当时的革命圣地长沙。

经此一遭后,蔡畅则更加坚定了要改变命运的决心。

之后,在经过刻苦的耕读后,她顺利考上了周南女校。在学习期间,她结识了向警予、陶毅等进步学生,思想觉悟进一步加深。

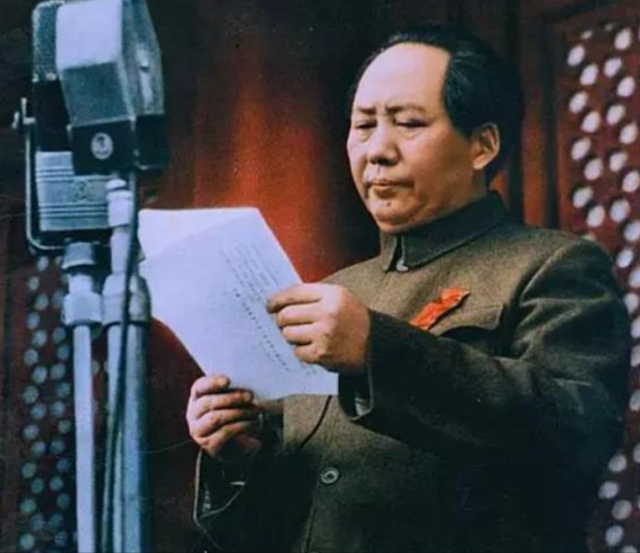

通过哥哥蔡和森的介绍,她又结识了毛主席,并对他提出的革命道理产生了强烈的认同感。

1919年,在哥哥和母亲的陪同下,蔡畅一家人踏上了赴法留学之路。

在此期间,一家人一边勤学俭工,一边寻求救国方法。虽然生活得非常艰苦,但却非常充实。

1920年,周总理、赵世炎以及陈毅等一大批爱国青年也陆续抵达法国。在他们的影响下,蔡畅正式加入我党,开始从事革命工作。

也正是在这时,她与李富春同志相识相知,并逐渐发展成恋人关系。葛健豪也非常欣赏这个朴素的小伙子。

在她的支持下,两人在异国他乡举办了婚礼,从此开启了几十年共患难的岁月。

其实除了生活上的伴侣外,他们之间还有一层关系,那就是志同道合的革命战友。

在结婚后,两人之间的话题也多是围绕革命事业、国家前途的,很少会谈及儿女私情。

可以说,在他们心中,国家永远在第一位,而他们的小家则在最后一位。

但婚后没多久,蔡畅便怀孕了。彼时夫妻二人已经决定全身心奉献给革命,所以决定不留下这个孩子。

与女儿分隔几十年

与女儿分隔几十年但葛健豪得知后却非常反对。她表示不管是从亲情考虑,还是从国家的未来考虑,都应该留下这个孩子。

并且她还保证,若是他们没有时间带,那就将孩子交给她照顾。

就这样,在母亲的苦苦相劝下,蔡畅生下了唯一的女儿。葛健豪给外孙女取名为“李特特”。

“特特”是蔡畅法语名字的发音,葛健豪希望外孙女能像她自己的母亲一样,为国家的革命事业奋斗终身。

生下孩子没多久,蔡畅夫妇便前往了苏联留学。而幼小的李特特则跟随外婆回到了国内生活。

国共开启第一次合作后,蔡畅也从苏联回到国内。在组织的安排下,她与邓颖超一起协助何香凝同志领导妇女运动。

虽然这时,蔡畅也能时不时地见一见女儿,但由于母女俩真正交流的时候并不多,所以关系也有些生疏。

大革命失败后,我党的处境遭遇了空前的危机,蔡和森等人也相继牺牲。蔡畅就更没有时间顾忌其他,而是一股脑地投入到了与国军的斗争中。

后来她被调到江西中央苏区,担任省委妇女部长时,更是直接与女儿失去了联系。

此后的岁月中,蔡畅便带着江西的妇女学习耕田犁地的技术,引导她们摒除旧思想,积极投入到农业生产中。

在她的努力下,妇女农业生产主力军为前线提供了源源不断的物资和补给。

长征开始后,蔡畅作为年龄最大的女红军,一边进行着艰苦的行军,一边像关爱子女一样呵护着年轻一代的战士。

因此,大家都亲切地称呼她为“蔡大姐”、“蔡妈妈”。

抗战开始后,她又奉命前往东北,组建了东北局妇委,迅速组织了当地的妇女运动。

她的出现,让一众妇女同胞不再只是一味地畏惧日本侵略者,而是纷纷勇敢地拿起武器,投入到了保家卫国的行列中。

到了解放时期,蔡畅则将解放妇女的运动带上了国际舞台。

在1947年到1948年之间,她先后两次被选为国家解放区妇女联合会代表,出席了国际民主妇联理事会议,成为了国际进步妇女之间的知名人物。

而也正是在1948年,前往匈牙利参加世界妇女联合大会时,蔡畅终于抽出时间,顺道在莫斯科看望了一下自己的女儿。

但这次重逢并没有想象的那样温馨,母女俩之间反而还产生了一次争执。

蔡畅的怒火

蔡畅的怒火虽然蔡畅这一生都在为人民的孩子辛苦奔波,但她心中也始终记挂着女儿。

自从全国抗战开始后,组织为了保护革命人士的孩子,便将他们送到了苏联的国际儿童院学习、生活,其中就有李特特、毛岸英等人。

李特特因为从小没有父母的陪伴,小小年纪又被送到了异国他乡,所以从小养成了一副内敛的性格。

但在组织和小伙伴们的陪伴下,她才逐渐敞开心扉。

她继承了父母身上吃苦耐劳的美好品质,先后参加了当地的少先队和共青团组织,后来还参加了苏联的卫国战斗,逐渐成长为了一名坚强的女战士。

也正是在此期间,她结识了一位苏联男人。两人在战火中产生了恋情,并结为了夫妻。

没多久李特特便生下了一个男孩,并取名为安德列。其实当时李特特也刚考上鲍曼工程技术学校,正是学习最紧张的时候。

但或许是对一个家庭的渴望,她还是选择留下了这个孩子。而这一切她都没有告知父母。

直到1948年,她带着已经五岁的儿子出现,蔡畅才知道这件事。

她不禁有着生气道:“你为什么非要和一个外国人结婚?”

其实在蔡畅的心里,她一直希望女儿能回国安家工作,将来建设祖国。况且女儿现在还在学习,再照顾孩子该有多辛苦。

心疼和愤怒交织在一起,蔡畅深深叹了口气。

但她也清楚,如果不是因为自己这么多年忽视了女儿,女儿也不会这么草率结婚。想到这里,她对女儿的愧疚也多了一层。

李特特小时候确实认为母亲不喜欢自己,但后来接受了教育后才明白,母亲做的事业有多么的伟大。

她向母亲保证,即使有了家庭她也不会放弃学业,今后也一定会回国工作。

见女儿这么懂事有主见,蔡畅也放下心。

1952年,李特特学成回国后便投身到了农业科研工作。她时刻谨记着母亲的教诲,一心一意地为国家奉献着。