文|李海霞说历史

编辑|李海霞说历史

康熙五十年深秋,紫禁城神武门的朱漆大门在暮色中訇然关闭,九阿哥胤禟的蓝呢轿子却在宫墙阴影中久久徘徊。这位刚刚因"结党营私"遭申饬的皇子,望着乾清宫方向明灭的灯火,攥紧了袖中那份誊抄的《宗人府则例》——那泛黄纸页上记录的不仅是爱新觉罗子孙的荣辱,更是一道道悬在头顶的催命符。

当我们翻开康熙四十八年的《玉牒》,会发现个惊心动魄的细节:在二十四位皇子中,仅有三位获得亲王爵位,而十三阿哥胤祥直至康熙驾崩仍是"光头阿哥"。这种严苛的封爵制度,犹如悬在龙子凤孙头顶的达摩克利斯之剑。想那明朝藩王就藩时,动辄带走万亩良田、千户食邑,而清朝贝子府里的阿哥,连添置套珐琅鼻烟壶都要看内务府脸色。这种云泥之别,在畅春园的琉璃瓦下织就了张无形的巨网。

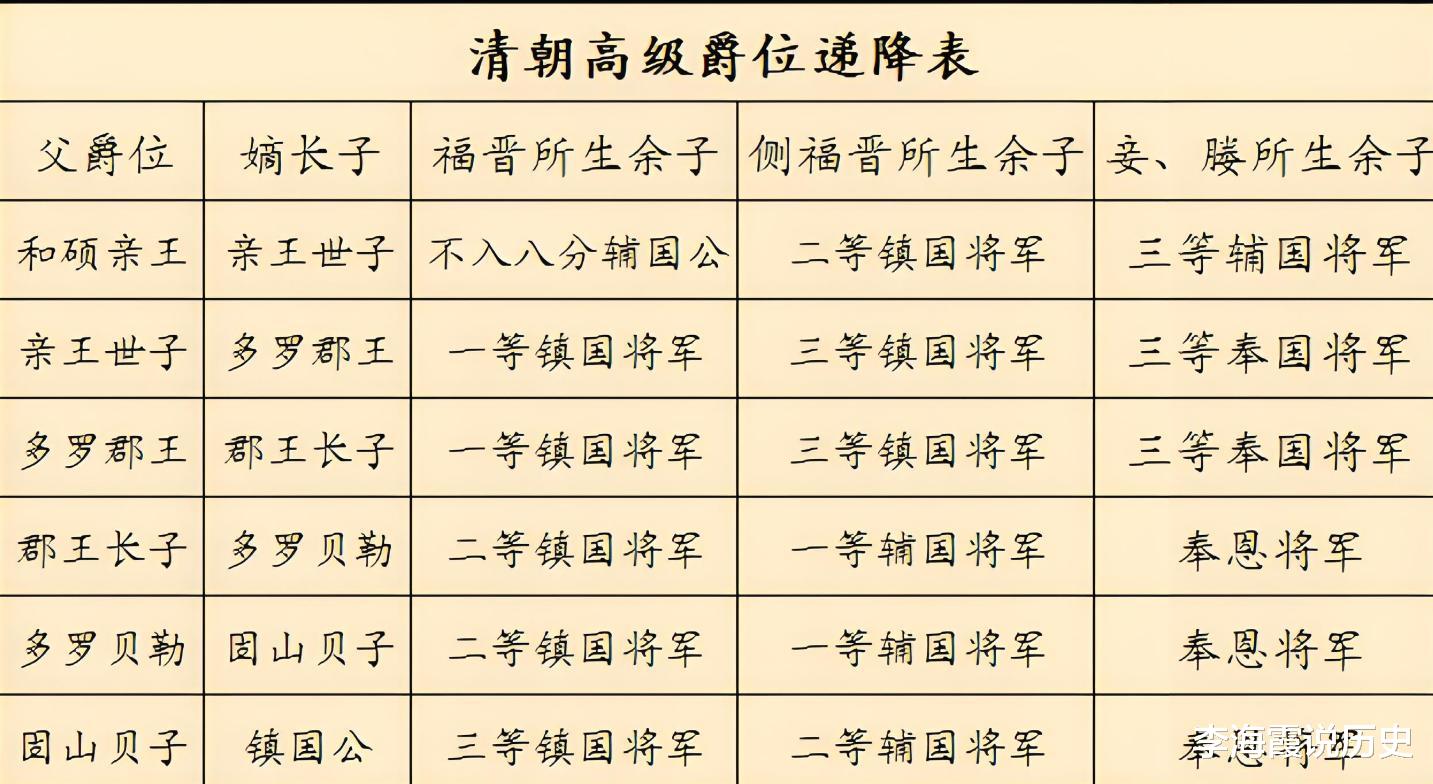

细究清宫档案里的俸禄册,更透着刺骨的寒意。亲王岁俸万两看似风光,可郡王俸禄便拦腰斩至五千,待传到第四代奉恩将军时,仅剩百两白银。这哪里是恩赏,分明是道精心设计的数学题——若不能攀上至尊之位,不出五代,龙子龙孙便要沦为领取"寡妇钱"的破落户。康熙三十七年首次大封皇子时,十四岁的胤祥眼巴巴望着兄长们受封贝勒,自己却连顶戴上的红宝石都被内务府收回,个中滋味,怕只有景仁宫的青砖知晓。

更令人胆寒的是那套堪称艺术品的管控体系。宗人府的耳目遍布八大胡同,闲散宗室连去白云观上香都要递折子请旨。康熙四十五年,简亲王雅尔江阿不过与江南士子吟了首《咏菊》,便被扣上"交接外官"的罪名罚俸三年。这般如履薄冰的日子,与囚禁在黄金鸟笼中的画眉何异?反观明朝周王府的朱橚,既能编修《救荒本草》,又可蓄养三千门客,这等潇洒做派在清宫简直痴人说梦。

正是这般严苛制度,将康熙诸子逼上了华山一条路。雍正初年编纂的《上谕旗务议复》透露,就连看似与世无争的三阿哥胤祉,府中也私藏了整套《大明会典》。这荒诞景象背后,是清朝皇子们清醒的认知:要么黄袍加身执掌乾坤,要么在宗人府的账簿里慢慢风干。就像八阿哥胤禩在狱中血书的绝笔:"宁做景山槐,不为阶下柳。"

当我们站在雍和宫的银杏树下,凝视着怡亲王允祥的铁帽子王金册,方能读懂这场夺嫡大战的真正赌注。那个镶着东珠的亲王冠冕,不仅是权力象征,更是子孙后代的免死金牌。康熙五十六年冬夜,四阿哥胤禛在潜邸召见戴铎时说的那句"不得不争",道尽了所有皇子的心声——在这座用《大清律例》铸就的斗兽场里,退让就意味着整个家族的慢性死亡。

历史总是充满黑色幽默。那些在奏折里痛斥前明藩王祸国的清初皇帝,最终缔造了更严酷的宗室生存法则。从多尔衮到胤礽,从年羹尧到弘晳,紫禁城的金砖上从未停止过权力更迭的悲歌。或许正如乾隆年间老太监回忆的那样:"但凡能选,哪个龙子愿做看门犬?"在这座六百年的宫城里,最残酷的生存智慧从来都是:要么君临天下,要么万劫不复。