李自成的二把手牛金星,在大顺政权的风光不再后,选择了深山藏匿,消失在了历史的视野里。曾经的权力中枢人物,如何从一位朝廷宰相沦为隐士?

他曾在李自成政权中担任天祐殿大学士,策马横扫一时的风云;然而,随着山海关的败北,他与李自成一起踏上了逃亡之路。几经辗转,牛金星最终落脚于江西武宁县的幕阜山脉,选定了一个偏僻的村庄——鲁溪村,开始了他最后的隐居生涯。为何最终选择在这深山之中隐匿终老?

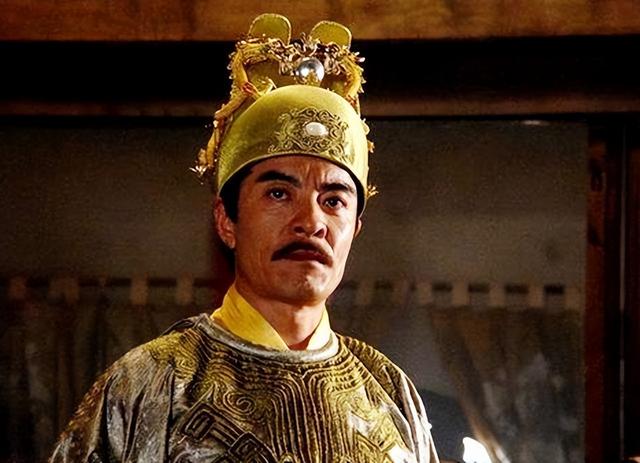

李自成的幕府与政治影响

李自成的幕府与政治影响崇祯十年(1637年),牛金星因与同乡的王姓亲戚发生了严重的冲突,导致他被卷入一场权势斗争。事情的起因并不复杂,但事后却被恶意夸大。王姓亲戚借势指控牛金星抗税,并声称他强占了18名妇女,这些不实指控迅速在地方上扩散开来。

由于当时社会上层的种种不公与腐败,牛金星未能得到正当的辩护,反而因为权力斗争的牵连,遭到了更严重的惩罚。很快,牛金星的举人身份被革除,且他被安排充军至卢氏,服役为差。曾经一度光耀门第的他,从此成为一名被贬谪的士人,开始了漫长的惩罚生涯。

此后的几年,牛金星的命运似乎彻底改变,他远离了他曾熟悉的学术和官场生活,生活充满了艰难与屈辱。

进入崇祯十三年(1640年)冬季,牛金星的生活发生了新的转折。在一次偶然的机会中,牛金星通过李岩的引荐,开始进入了李自成的幕府。李自成当时正在筹划起义,寻求有能力的智士来帮助自己稳固政权。李岩看中牛金星的才学与能力,认为他可以为李自成的事业提供智力支持。因此,牛金星带着自己的经验与学识,开始为李自成的起义贡献力量。

在李自成的政权建设初期,牛金星提出了一系列重要的建议。他强调,政权的稳定必须建立在民众的支持之上,而要赢得民心,必须减少杀戮,避免过度的暴力。

他提出,“少刑杀,赈饥民,收人心”的政策,意图通过减轻百姓的负担,缓解社会矛盾,增强起义军的号召力。这一建议获得了李自成的认可,逐渐被实施,并且在起义军的扩展过程中起到了积极的作用。牛金星的谋略和政策,使他在李自成的幕府中逐步得到了信任。

随着时间推移,牛金星的地位进一步得到提升。在崇祯十七年(1644年),李自成成功在西安建立了大顺政权,牛金星被任命为天祐殿大学士。作为天祐殿大学士,牛金星不仅参与了政府的日常决策,还承担了诸多与政权稳定相关的重大任务。与此同时,牛金星也是闯军中为数不多的文人之一,这使得他在李自成的军中显得尤为特殊。

李自成的称帝与牛金星的权力扩张

李自成的称帝与牛金星的权力扩张随着大顺政权的逐步建立,牛金星在李自成的军中渐渐积累起了相当的影响力。他通过一系列成功的政治策略和智谋,逐渐赢得了李自成的信任,并在政权中占据了越来越重要的地位。虽然他早期的提议和贡献帮助了大顺政权的成立,但随着他权力的增加,他开始逐渐展现出对更大权力的渴求。

李自成进入北京后,牛金星便被任命为宰相,掌握了政权的实权。他的身份和地位已经稳固,手中握有权力,开始对政权的安排有了更多的参与。作为宰相,牛金星在李自成的内政安排中发挥了重要作用。他不仅主导了朝政的部分决策,还在日常政务中担负起了大量事务。

李自成即将登基称帝时,牛金星便开始着手准备登基礼仪。他不仅积极参与了各项准备工作,还亲自指导李自成如何进行登基仪式。

与此同时,牛金星逐渐开始劝说李自成加速登基的进程。他多次向李自成提出,应尽早登基称帝,这样既能够稳定政权,又能让李自成的权威得到更充分的体现。牛金星通过这种方式,不断强化自己的地位,努力让李自成更加依赖自己。

逃离北京与军心涣散

逃离北京与军心涣散与牛金星的谋划相对的是,李岩与其他重要将领对政权的未来心生不满,尤其是在李自成即位后,内部分歧不断加剧。牛金星的行为也让他在一些高层中产生了敌意,这种敌意在随后的政局变化中逐渐成为问题的根源。就在此时,牛金星做出了一个令局势更加混乱的决定,他开始谗杀李岩,导致李岩被诬陷并最终死于非命。

李岩的死直接导致了军队中的士气下降,许多原本忠心于李自成的将领开始产生怀疑。牛金星的这一行为,进一步加剧了内部的不稳定。在军心涣散、士气低落的情况下,起义军的战斗力急剧下降。与此同时,宋献策等重要谋士对政权的前景产生了极大的失望,最终选择了离开。

不久之后,李自成的军队在山海关遭遇了致命的惨败。李自成原本期望通过坚持抗争能够重新夺回失地,但经过这次败北,他的军队已无力再作有效反击。牛金星此时身处队伍中,他和其他高层一同感受到了大顺政权彻底崩溃的残酷现实。昔日气吞万里的起义军,瞬间变成了四散奔逃的残军,军心士气已无恢复的可能。

随着李自成的撤退和大顺政权的瓦解,牛金星的处境也变得异常艰难。他曾在李自成的政权中拥有重要的职权,但随着政权的崩溃,他也失去了所有的依仗。

曾经的高层决策者,如今不得不面临彻底的失败与困境。对于牛金星而言,李自成即位后的几个月,原本是他巩固权力的时刻,但最终这些努力都未能挽回大顺政权的命运,反而为内乱与外敌的入侵提供了土壤。

隐居生活与最后的归宿

隐居生活与最后的归宿山海关失利,李自成和牛金星也因此被迫踏上了逃亡的道路。李自成的败退让曾经气吞万里的起义军完全丧失了再战的能力,成千上万的残军开始四散逃命。

在这一场大规模的撤退中,牛金星与李自成一同,带着无数将士的遗憾和失望,逃离了已不再安全的北京。随着北方大地陷入清军的铁蹄之下,李自成率领的队伍逐渐被清军追击,而牛金星身为朝廷高层,便成为了这场混乱中的一员。

逃亡的路途漫长而艰辛,牛金星一路西行,穿越了湖北、湖南、江西、浙江等多个省份。每到一处,牛金星和随行的残兵都会短暂停留,但他始终未能找到一个能够安身的地方。大顺政权的覆灭和李自成的失败,使得逃亡路上的情形越来越艰难。无数的追兵,不断地逼近他们的行踪。

在一次次的逃亡和跋涉中,牛金星终于来到了江西武宁县的幕阜山脉。这一带山高林密,地势险要,人迹罕至,是一个理想的隐居之地。牛金星在这里找到了一个安静的小村落——鲁溪村。在这片宁静的土地上,牛金星开始了自己的余生,他告别了曾经的权力斗争,开始全身心地投入到个人的学术与文化生活中。

鲁溪村的生活与过去的政治风云相比,显得格外安逸。牛金星并没有因自己过去的显赫身份而高高在上,而是融入了当地的民众生活。他在这里深入整理自己的学识与经历,编纂了大量的诗文与著作。日复一日,牛金星在这一片自然的怀抱中度过了他的余生。他将自己曾经的经历、对历史的理解,以及他对地方风土人情的观察,逐渐写成文字。这

其中,《幕阜山游记》成为了他晚年生活的重要见证。这本书详细记录了牛金星在幕阜山脉中的游历与观察,涵盖了当地的地理环境、山水景色,以及他与当地百姓的互动。

《鲁溪村志》也是他在这一时期完成的另一部作品,这本书详细描述了鲁溪村的历史、地理、风俗等方面的内容,为后来的学者研究江西地方历史提供了宝贵的资料。

牛金星的最后岁月与投靠清廷

牛金星的最后岁月与投靠清廷随着大顺政权的覆灭和李自成的失败,牛金星与许多曾与他并肩作战的将领一样,开始了新的适应过程。清朝的入主中原使得许多前朝官员和起义军首领面对新的政权,需要重新选择自己的立场与生存方式。牛金星和他的儿子牛佺便在这种背景下,选择了投靠新兴的清朝政权。

清顺治二年(1645年),牛金星与牛佺一同进入了清廷。牛金星此时的名声已经非常差,他在明朝官场中的不良记录和在大顺政权中的失败,使得清朝并没有给予他正式的职务。

尽管牛金星在清廷未能得到正式职务,但他在接下来的几年里,不断地在清廷内部努力争取,并在牛佺的官署中担任了一些次要职务。牛金星的政治之路并不顺利,既无法恢复他昔日的显赫地位,也始终未能找到一个稳定的职务位置。随着时间的推移,牛金星的政治努力逐渐变得疲惫,始终未能达到他的预期。

最终,牛金星未能在清朝官场中重新崛起。顺治九年(1652年),牛金星因病去世,结束了他波澜壮阔的一生。临终前,他曾叮嘱儿子牛佺,要保持低调,避免再度卷入政事中。

他的死亡并没有引起太多的关注,几乎没有人记得这位曾在大顺政权中拥有过一席之地的重要人物。在清朝的新政权下,牛金星的过去早已被抛诸脑后,他作为历史人物的名字也逐渐消失在人们的记忆中。牛金星的遗体被安葬在香山之阳,这个地方成为了他最终的归宿。

参考资料:

[1]栾星.牛金星事迹考辨(下)[J].文献,1983(1):153-165