最近几年对于魏忠贤有一种新的评价,背负骂名的九千岁实际为大明呕心沥血,他通过理财和打压东林财阀,基本满足了九边的粮饷需求,进而维持了辽东乃至北疆的安宁。这是不是“事实”,那就需要用事实来说话了。

天启七年七月,山西巡抚牟志夔奏,“冲边缺饷难支,乞发京运,以保危疆”。八月陕西巡抚胡廷宴奏,“各军始犹典衣卖箭,今则鬻子出妻 … 乞将前欠银两速发,以奠危疆”。十月甘肃巡抚张三杰上报朝廷,“节年累欠至七十余 … 库如悬罄,乞借给十万金以济”……

这些封疆是不是密谋了什么而一起向九千岁发难?

实际上答案更简单,明廷拖欠的粮饷实在是太多了,再这么拖下去搞出兵变他们是要掉脑袋的。连魏公公的死忠,宣大镇守太监葛九思也在十月上报朝廷请求发饷,“宣镇缺粮数月,乞亟催二运”。

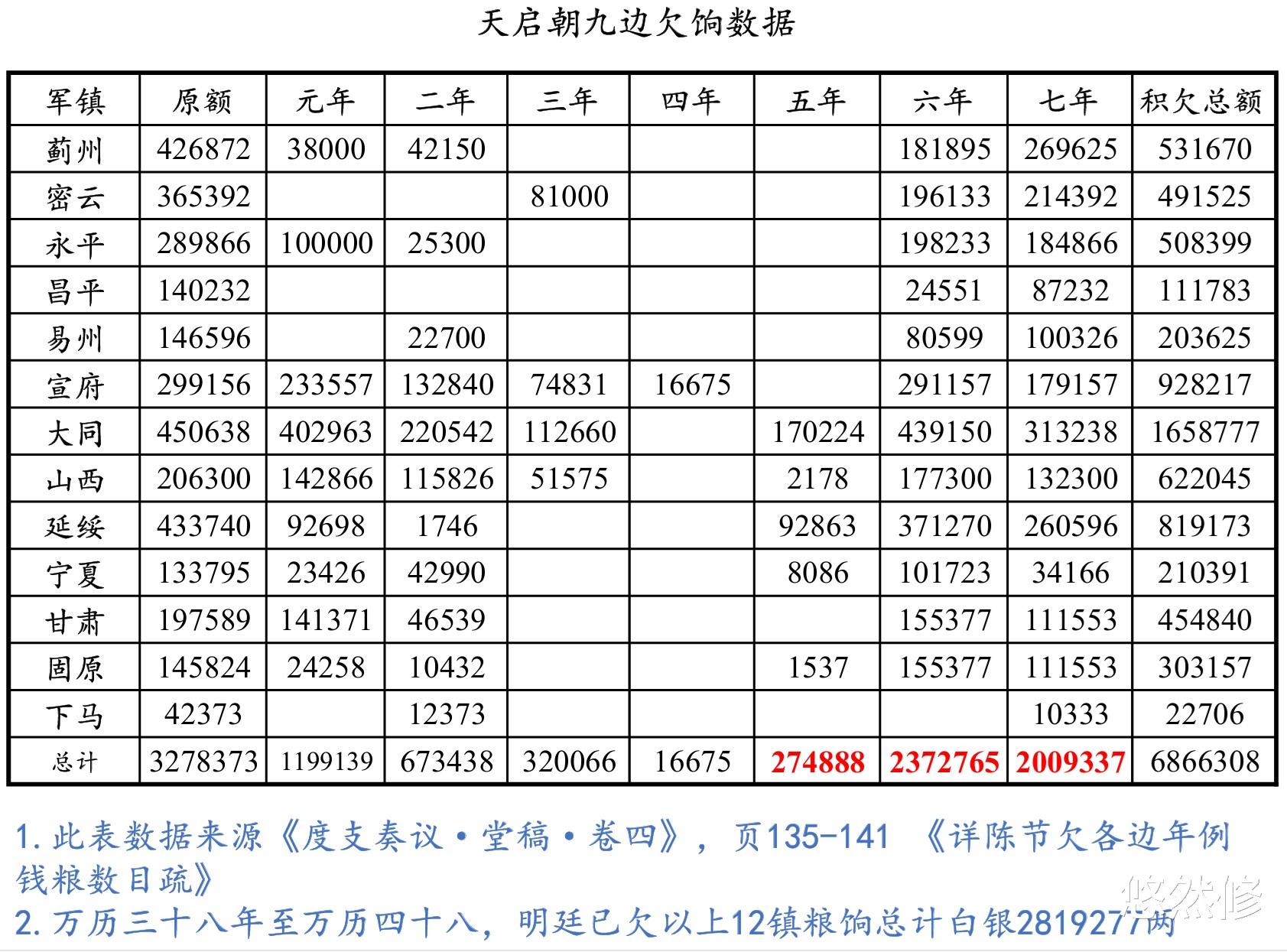

由《度支奏议》的数据可以看出,整个天启朝各镇军费积欠总额达686万之巨,是它们定额的两倍还不止。而且从上表数据也可以看出一个特点,天启三年到五年(尤其是天启四年)欠饷情况好了不少。

天启元年三月,后金攻克沈阳、辽阳,辽东经略袁应泰殉国。河东之地的失陷,让之前(熊廷弼任经略期间)投入数百万两营建的辽东防线全打了水漂。为守住关外之地,明廷不得不紧急向广宁输送钱粮资源以重构防线。

天启二年正月,明军在广宁再次大溃,数百万的投入又一次打了水漂。其后在孙承宗、袁崇焕的主持下,明廷又大举向关外输送资源以营建关宁锦防线。由于辽饷的额度不够,明廷只能拆东墙补西墙,所以天启朝前两年,九边各镇基本一个不落的都被欠饷了。

此后三年由于后金未在辽西发起大的攻势(后文有解释),辽镇得以按部就班的用辽饷营建防线。各边也得以喘口气,恢复了正常的粮饷供应。但不能把这些都算成魏公公的功劳,因为魏忠贤并不是天启一登基就大权在握、叱咤朝堂。

天启元年,虽然在天启的默许下,魏忠贤干掉了司礼监太监王安,但他自己未能顺势走上宦官的巅峰(王安之后司礼监太监是王体乾)。直到天启三年十二月获提督东厂一职后,魏忠贤才算有了叫板外廷的资本。

天启四年六月,杨涟弹劾魏忠贤二十四大罪,魏忠贤和东林正式开战。至天启五年三月,在天启默许下杨涟、左光斗、袁化中、魏大中、周朝瑞、顾大章等被投入死狱,魏忠贤和他的阉党才算是控制了朝堂。

了解这个时间线后再去看前面的欠饷表,就不难发现正是魏公公大权在握后,九边各镇不仅又开始被普遍欠饷,而且欠额也翻倍的加剧。同一时间明军在关外并未遭受堪比辽沈、广宁之类的惨败(甚至还获宁远之战的胜利)。

另外,不少人觉得魏忠贤至少满足、保证了辽饷的供应。这种观点也是莫名其妙给他加戏。

根据《度支奏议》里的数据,天启四年辽饷定额520万两,但只实收到393万两。此后朝廷虽然通过加征辽饷杂项补上一些,但至崇祯登基时明廷还是累计欠下辽饷328万两。

这就是所谓的善于理财不欠军饷?那么军费都到哪里去了。

首先,绝大部分官员投靠魏忠贤,并不是迷醉于九千岁高大威猛的形象,是利益驱使,想在权势、财富上的捞好处。魏忠贤也没傻到认为自己虎躯一震,众臣便纳头下拜。他也得给予好处,以维系阉党的存续。所以明朝贪腐最黑暗的时代降临了,这些蛀虫们会放过军费、军需这块肥肉么?

其次,魏忠贤就算真的被呼“九千九百九十九岁”,但差“一岁”就代表着他还是天启的奴才。满足天启的需求和愿望,是他保住权位的基本要求。因此天启要花钱时(比如修三大殿),魏忠贤就必须把钱弄出来。

最后,直到崇祯登基九边欠饷情况才有所缓解。崇祯元年,明廷只差81万两就能全额支付当年九边的粮饷了。虽然还是欠而且也没能力去偿付积欠,但比天启朝最后两年强太多了。

其实崇祯也没啥理财能力和新鲜搞钱方法。一,打击阉党的同时抄没他们的家产以充军用;二,借打击阉党整治贪腐(只是效果一般);三,从内帑中掏钱(当年崇祯自己出了三十万两)。

虽然不能把天启朝欠饷的锅全扣在魏忠贤头上,但是绝对应当看出“魏忠贤能让九边不欠饷”是扯淡。而且也不能否认,这几年对九边军镇的摧残,让崇祯朝廷更难应对农民军和后金的两线夹击。

至于魏忠贤在位期间保辽东太平一说,有点以偏概全的味道。

天启二年袁可立出任登莱巡抚,此人当下的热度很低,但在当年他是实际左右辽东形势的重要人物之一。袁可立联合处在敌后的毛文龙,并充分利用明军海战方面的优势。毛主要负责游击袭扰以疲惫并分散后金力量,袁则组织兵马攻略辽南(今辽东半岛)。

到了天启四年,袁可立不仅收复辽南大片失地(旅顺、金州、复州等),还把盖州、海州变成了游击区,逼得后金不得不主动从辽南撤退。除此之外袁可立还有个成功一半的功绩,策反了后金的重要汉将刘兴祚。正是袁可立在辽南的活跃,才导致后金不敢在辽西发动大的战事。

注:刘兴祚天启三年第一次叛降因动静太大(他想带着他在辽南的部属军民一起叛金)没有成功,崇祯元年刘兴祚通过装死麻痹了后金高层,才得以带着家族和少量部曲逃至皮岛。

只是袁可立不是阉党,也不怎么愿意接下阉党的“橄榄枝”。所以魏忠贤在天启七年借着三大殿重修完工的机会,强行给袁可立表功,以升迁太子太保虚职的方式让这个抗金能人下岗了。

天启六年正月,努尔哈赤趁着督师孙承宗新败于柳河,率数万精锐突袭辽西。此次后金于右屯获粮三十万石,觉华屠明朝军民两万余,但袁崇焕也在宁远城下获“奴夷首级二百六十九颗,活夷一名,降夷十七名”。虽然明廷觉得这是大捷,但努尔哈赤和后金也没觉得这趟辽西之行亏了。

天启六年八月努尔哈赤死后,继任的皇太极把目光转向了自己后方,发动“丁卯之战”打击东江毛文龙和朝鲜。

不知魏忠贤和明廷有没有看出,皇太极是想解除后方威胁后再全力攻略大明。反正明廷对此的反应并不积极,没有组织大军救援的意思。只是命令辽东巡抚袁崇焕出兵袭扰,但袁崇焕却想借这个机会抢修锦州、大凌河一线的城池、堡垒,所以他只是象征性得派了小股部队去辽河晃了晃。

最终明廷坐视了东江和朝鲜的惨败,朝鲜王也被迫向后金跪拜称臣,这也导致明廷在战略上开始失去夹击后金的一大助力。魏忠贤可能是没这方面的军事眼光,也可能是因不影响他的权势而没心思去关心,但能说他保了辽东太平么?