1985年的夏天,我的人生轨迹发生了改变,那年我遇见了她——林小兰。彼时,我作为一名高中生参与下乡活动,来到石峰公社。初见她,她正在为一位老大娘包扎伤口,动作娴熟而轻柔,眼神专注而坚定。她穿着洗得发白的蓝色工装,扎着简单的马尾辫,浑身散发着一种纯净的美好。那抹干净明媚的笑容,深深地印在了我的脑海里。冥冥之中,我知道,我的生命中将会有一个重要的位置留给她。可是,三年后,我将背起行囊去往远方求学,而她,又将何去何从?

那时的我常常借故去卫生院,只为多看她一眼。她似乎洞悉我的心思,却从未点破,总是耐心解答我的疑问。她不仅医术精湛,而且心地善良,歌声温柔,像山涧清泉般清澈透明。我清楚地记得,她给一个哭闹不止的孩子打针时,轻声哼唱着《小白船》,孩子渐渐安静下来,这一幕深深地触动了我。

高三那年,备战高考的压力让我喘不过气。深夜回家的路上,昏暗的土路,只有远处隐约的犬吠声。小兰骑着自行车,车前挂着的煤油灯在夜色中摇曳,出现在我面前。她担心我深夜独自回家不安全,便在每个我晚自习结束的夜晚骑车来接我。风雨无阻,从未间断。她给我的肉包子,比任何山珍海味都美味。她给我的《平凡的世界》,至今仍是我的精神食粮。

高考结束后,我如愿收到了省城师范大学的录取通知书。小兰悄悄塞给我一个布包,里面是她几个月工资积攒下来的零钱,整整齐齐地码着。那一刻,我的眼眶湿润了。临行前,我们彼此约定,三年后,我学成归来。火车汽笛声响起,她站在站台上,眼中含着泪光,倔强地不让它们流下来。“周铭志,你说,三年后你还会记得我吗?还会回来吗?”

大学生活的新鲜与挑战让我应接不暇。城里的繁华、时髦的姑娘,让我一度迷失了方向。舍友们对我的“土气”颇有微词,也劝我放弃和小兰的约定。我开始嫌弃小兰的来信里都是些乡村琐事,对她的关心也逐渐冷淡。系学生会副主席王晓雯的出现,更让我心生涟漪。我游走在两个女孩之间,内心充满了矛盾和挣扎。

大二寒假回家,我与小兰之间仿佛隔了一道墙。我讲城里的繁华,她似懂非懂;她谈村里的变化,我心不在焉。直到我看到她为了照顾当年帮助过我的郑老先生,连续熬了好几个通宵,她眼中的坚定和对我的那句“知恩图报,不是你常挂在嘴边的话吗?”像针一样扎在我的心上。我开始反思自己的行为,重新审视与小兰的感情。我开始认真地给她写信,分享大学生活和学习心得。而她也一如既往地支持我的学业,鼓励我追求梦想。

大三那年,出国热潮席卷校园,我再次陷入了迷茫。指导老师对我的毕业论文选题——《乡村教育与文化传承》感到惊讶,而这正是源于小兰信中对乡村教育的担忧。我意识到,真正需要我的地方,是我的家乡。就在这时,我收到了小兰受伤的消息,她为了救一个孩子,被山火烧伤了。我毫不犹豫地赶回了家。看到躺在病床上虚弱的她,我的心像被揪了一下。她苍白的脸上依然带着笑容,关切地询问我的学业,为我的成就感到高兴。那一刻,我做出了一个重要的决定:留在她身边,为家乡的教育事业贡献自己的力量。

毕业后,我放弃了学校分配的城市工作,回到了县里任教。1988年的秋天,我们举行了简单的婚礼。我们把分开的银手镯重新合在一起,象征着我们永不分离的爱情。婚后,我在县中学教书,她在卫生院工作。我们互相扶持,共同进步,一起为家乡的教育和医疗事业默默奉献。

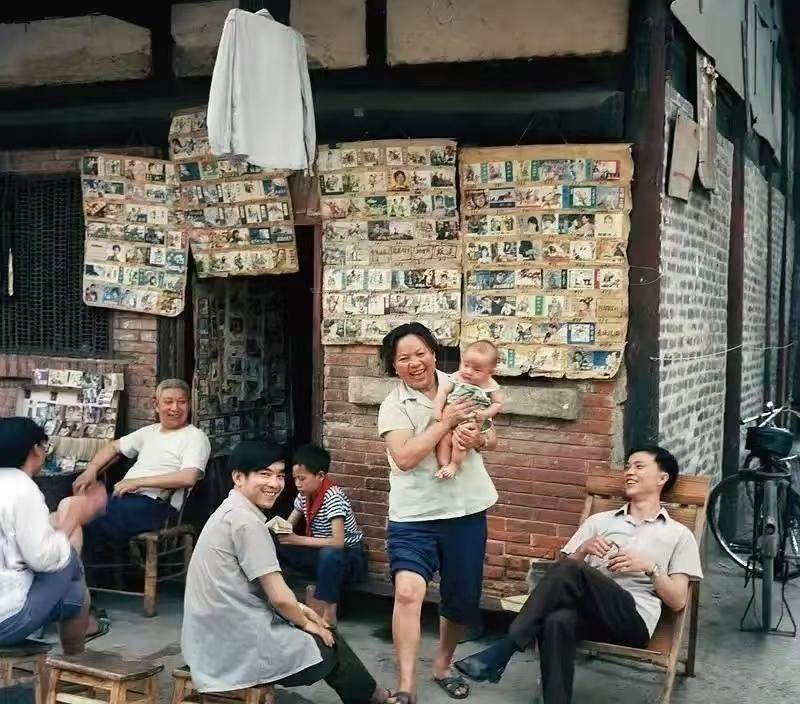

改革开放的春风吹遍了祖国大地,我们也积极投身到乡村建设中。我与朋友们一起创办了村里的第一个科普图书室,小兰则组建了流动医疗队,为偏远山区的村民提供医疗服务。我们一起见证了家乡的巨大变化,看着孩子们走出大山,走向更广阔的世界。

多年后,曾经劝我留在城里的大学舍友刘建国回国探望我们。他看到了我们为家乡做出的贡献,感慨万千。他说,也许当年是我们错了,而我和小兰,找到了人生真正的意义。

如今,我已退休,小兰也即将离开工作岗位。我们携手走过了三十载春秋,经历了人生的风风雨雨。我们实现了共同的梦想,也收获了最珍贵的爱情。坐在病床边,看着窗外的远山近水,我不禁想起多年前那个扎着马尾辫的女孩,想起她当年在站台上问我的那个问题。而现在,我想问问大家:像我们这样的人生,您觉得值得吗?