安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年(755年-763年)由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,为唐由盛而衰的转折点;七国之乱则是发生在中国西汉景帝(前154年)时期的一次诸侯国叛乱,是地方割据势力与中央专制皇权之间矛盾的爆发,为后来汉武帝时代的雄风和多年战争打下了坚固的基础。那么,都是平定叛乱,安史之乱后的唐朝,为何无法和西汉一样削藩成功?

首先,唐朝直接控制的资源不够克服河北地区的巨大离心力

从东汉开始,关东河南河北地区的生产力和经济水平已经明显超越关中,虽然占据关中的势力仍然能多次以此为基地问鼎天下,但这种胜利通常是基于关东地区本身分裂等一系列因素的共同作用。

如奠定了隋唐王朝的北周,是利用关东的北齐政权内部斗争激烈、政治混乱的机会,以小博大,通过一系列命悬一线的豪赌,灭亡了表面比自己强大许多的北齐,统一了北方,篡夺了北周的隋文帝杨坚又进一步灭亡了苟延残喘的陈朝,数百年来第一次重新统一了南北。

根据隋文帝时期的人口数据,北齐经历了一系列战乱灭亡后,其旧境内的人口仍然有2000万之多,远超北周境内的900万,甚至原北周境内的这些人口中,关中本部的人口也占比不大。

隋朝巅峰的隋炀帝大业五年(609),此时关中地区的人口为56.3万户272万人,那么北周统一北方时关中的人口不会超过250万。

这就存在一个问题:作为统治阶层的关陇集团当然希望能坚持“关中本位”,但随着关东和江南经济不可逆的兴起,政治中心的东移已是大势所趋,以关中地区的体量,需要长久的统治人口数量、经济体量、军事潜力都远远超过关中的关东,就不得不借助各种手段压制关东地区。

隋文帝杨坚蓄意摧毁了华北的中心城市邺城和南朝的六朝古都建康,隋炀帝在修建大运河和远征高句丽时不恤民力,一味蛮干,也有通过故意瞎折腾削弱关东物力、民力的意图在内。

隋炀帝在杨玄感叛乱后大量屠杀接受过杨玄感赈济的关东饥民时曾经很直白地说:“玄感一呼而从者十万,益知天下人不欲多,多即相聚为盗耳。不尽加诛,无以惩后。”统治者嫌弃自己治理的属民太多,在历史上大约是很少见的奇观。但考虑到关中和关东人口的悬殊对比,隋炀帝的这种残暴却有着一定的理性成分。

隋炀帝削弱北齐故地的努力,残忍的以另一种方式取得了成功,隋炀帝修建大运河和远征高句丽给关东地区尤其是河南河北造成了巨大的人口损失,随后隋末天下大乱,这里也成为群雄混战的主要战场,关中地区和江南地区遭到的破坏相对小许多。

唐太宗末期,经历了“贞观之治”后,关东地区精华部分也是唐朝最富、人口最多的河北和河南两道,登记户数仍然分别只有隋朝巅峰时期的16%和11%,当然,唐朝前期户籍政策较松,存在着严重的漏籍现象。

但是相较隋末人口下降比例最厉害的区域,恰恰是关东精华的河北河南两地,已经足以说明隋炀帝的刻意折腾和隋末群雄混战,对这两个地方造成了多严重的破坏,唐朝建立后,对关东地区的压制逐渐松动,但关陇集团仍然控制了唐朝大部分权力,关东尤其是河北一般士人的上升通道有限,如安禄山叛乱最积极的鼓动者严庄、高尚便是缺乏升迁渠道的寒门士人。

河北的这种巨大离心力,正是安禄山赖以起兵的原因之一,当然,整个河北地区与其说是铁板一块,不如说是自北向南各有不同,越往北越坚决反唐,越往南越亲近唐廷。

安史之乱时,博陵(保定)以北的河北北部地区基本都是安禄山的铁杆支持者,甚至在安史之乱叛军最艰难的时刻都在负隅顽抗,个别试图反正者的尝试基本都以失败告终。

河北中部地区则摇摆不定的居多,基本上是看唐军和叛军的战况胜负改变立场。

河北南部地区很多方面更接近于河南,这里的官民承平日久,普遍不希望进行长久的战争,内心深处也并不喜欢北边那些飞扬跋扈的军爷们,因此更倾向于支持李唐朝廷。

随着唐军击败史朝义,接近八年的战乱终于结束,但唐和回纥的十几万大军打了小半年,实际仅仅消灭了洛阳周边的半光杆司令史朝义,燕国北边范阳地区的李怀仙、南边河内地区的薛嵩、西边常山博陵一带的张忠志(李宝臣),反而成了唐的平叛功臣,得以裂土封侯,即便是史朝义身边的部队,唐军也没能完全消灭,其残部全部归了叛军悍将田承嗣。

田承嗣最终在莫州有条件投降,但莫州距离李怀仙控制下的幽州太近了,如果田承嗣与李怀仙联合起来,其力量足以对抗长安朝廷能动员的机动部队,随时有可能再度南下威胁河南,唐最终决定,把魏州、博州等五个州划分给他。

魏州、博州一带虽然亦在河北,但距离幽州较远,有利于唐分而治之,对于田承嗣而言,他接手的这支部队来源驳杂,莫州又地域狭小,难以供养这支数万人的骄兵悍将,能分配到魏州、博州等富庶许多的地盘,也有利于自己的发展。

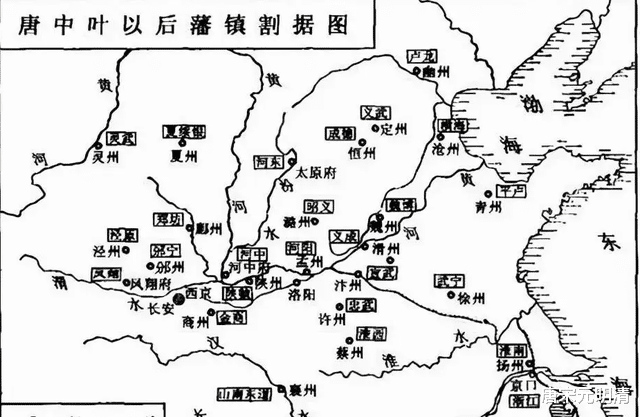

就这样,田承嗣部与唐达成了默契,得到了魏博等地,河北四镇初步形成,为后来一百多年晚唐的藩镇割据奠定了基础。

表面上看,唐这次平叛也做的实在太粗糙了,可谓后患无穷,某种程度上说,这简直是赤裸裸的鼓励叛乱。

如果没有这次绵延七年半、死亡上千万人的安史之乱,张忠志、田承嗣、薛嵩和李怀仙这类边镇军人,多半还在范阳、平卢前线,为了一个兵马使之类的职位争夺不休,终日在危险的边境为唐卖命,怎么可能像今天一样修得正果,获得巨大的财富和权力呢?

这岂不是在昭告天下,昭告所有手里有兵的人,要想一夜暴富,要想博得更大的功名利禄,最好的办法就是杀人放火受招安吗?

果然,唐朝接下来几十年的历史,正是如此发展着,既然如此,许多人都会认为唐代宗与仆固怀恩犯下了很大的失误,并对他们的智商或者道德水平产生质疑,甚至连《通鉴》也认为仆固怀恩让河北四镇分帅河北是“恐贼平宠衰”“自为党援”。

这当然是站着说话不腰疼。唐会落入藩镇割据的局面,不是唐代宗或者仆固怀恩的某个决策导致的,而是唐尝试了一切办法后的无奈选择。

唐之所以摧枯拉朽般荡平了史朝义所部,主要是因为张忠志、李怀仙、薛嵩等在河北有兵有地盘的军阀都选择了抛弃史朝义,因此唐事实上只需要对付河南的史朝义等部燕军,甚至这些史思明带着南下的燕军,其残余力量在被田承嗣重新整合之后,也与唐达成和解。

而唐的底线是,只要这些军阀名义上愿意遵奉唐,不承认燕或者自己另立政权,那么他们在之前战争中获得的一切都可以得到合法追认,正因为如此,河北各地燕军纷纷倒戈,史朝义残存的直系部队也在田承嗣领导下挂起了唐的旗帜,史朝义很快走投无路,被迫自杀。

但如果唐一定要消灭河北所有燕政权军头,将他们的地盘完全收回来呢?这些军头必然会联合起来对抗唐军,河北各地的燕军加上河南各部燕军残余总兵力也有十万以上,唐不过十几万大军,在反唐传统深厚的燕国大本营河北客场作战,一不小心就又会大败,唐军哪里敢进行这种冒险呢?

安史之乱平定后的天下大势是另外一种情况:依靠漕运的支撑,定都长安的唐朝中央政权仍然能在名义上号令全国,但华北大部与河南一部在安史之乱后却通过藩镇割据的形式实现了半独立。

这对于双方都未必是坏事:唐朝中央政权的体量远超任何一个藩镇,通过在各藩镇间纵横捭阖,也不用担心出现一个能整合整个关东、体量超出自己的竞争者。

对关东尤其是华北的藩镇来说,他们在政治、军事和经济上获得了较大的自主权,不需要负担朝廷过分的财政摊派,双方就这样获得了一个多世纪的动态平衡,关中地区也得以继续保持政治中心的地位。

直到黄巢之乱对关中地区造成了灾难性的破坏,同时瓦解了唐还能直接控制的江淮、江南等区域的秩序,彻底打破了关中朝廷和各地藩镇中晚唐这一百多年来的微妙平衡。

其次,吐蕃崛起——关中的地缘形势空前恶化

同样是定都长安的王朝,在汉高祖刘邦与汉景帝刘启削藩的时代,汉廷根据地关中可谓稳定的大本营。

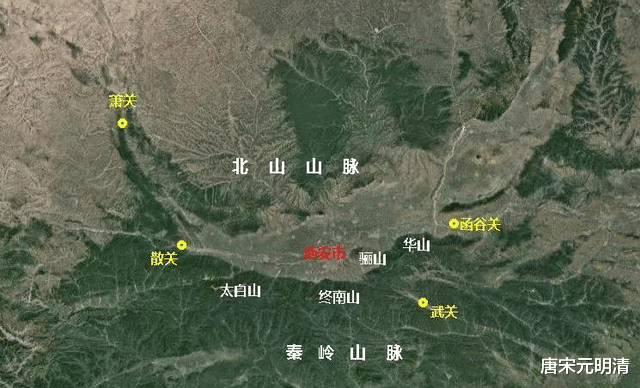

按照混杂了定都关中的政权经常宣扬的“天命所归”正统论,关中地区的优势主要是两点:“沃野千里”和“四塞之国”。

所谓沃野千里,主要是说位于渭河流域的关中平原土地丰饶,有“八百里秦川”之称,能养育大量人口,足以作为割据一方甚至问鼎天下的资本。上面已经说过,关中平原虽然丰饶,比起华北平原体量小了太多,所以越往后比起华北平原越是力量不足。而在地缘形势上,唐朝的关中同样比汉朝恶劣许多。

所谓“四塞之国”说的进出关中主要有四条道路,从现代人角度看,在四个方向上都有可以入侵的道路,需要依托关隘进行防守,简直堪称“四战之地”,比起四川盆地这样的地形来,防守难度大了许多,为何秦朝和西汉时代的关中有着明显的地利呢?得具体看看这四个方向,了解下关中的地缘形势。

正东方向是从关中通往河洛平原的道路,被称为崤函道,战国秦孝公时代,秦国在这里设立了函谷关,其位置在随后数百年多次发生改变,随着黄河泥沙堆积,函谷关以北的河岸不断抬高,函谷关的险要地势遭到了极大削弱,最终关中政权把防御东边的关口向西迁移到了更贴近黄河的潼关。

除了潼关外,关中最大的弱点是位于今日山西西南的河东地区,同样在这个方向,河东的势力通过蒲坂、风陵渡等渡口很容易进入关中平原,对关中政权形成威胁。

春秋时期的晋国、战国初期的魏国,都通过山西向关中渗透,把秦国压制的苦不堪言,后世的李渊也从山西避开中原的混战轻取关中作为基业根本。

关中政权要想在自守的基础上,真正对关东地区形成足够威胁,首先必须在河东地区站稳脚跟。

除了最重要的东边之外,关中东南方向是从关中经蓝田、武关通往长江中游南阳盆地的路线,西南方向面对汉中地区的则是散关。由于地形对后勤规模的限制,这两个方向对关中的威胁要相对小许多。

从南阳盆地经武关攻打关中的战事,除了东晋桓温北伐前秦那次之外,基本都是全面战争中的偏师:如刘邦自武关灭秦时,秦军主力在外与诸侯联军消耗、对峙;刘裕北伐后秦时,主力进攻潼关方向,武关方向作为疑兵的偏师却奇迹般战胜了几十倍于自己的强敌率先入关;赤眉军入关也是从函谷关和武关两个方向进军。

至于面对汉中的散关,历史上唯一从这方向征服过关中的是刘邦,西汉初年吕后时代的武都大地震,大大加剧了汉中到关中的运输难度,使得这个方向难以威胁关中,强如诸葛亮,多次从汉中北伐中原也始终受制于可怕的后勤条件,没能取得大的成果。

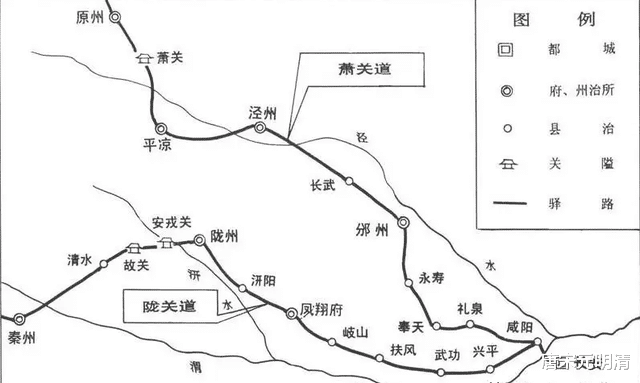

剩下的便是西、北方向,关中西面的陇关通向陇右也就是甘肃天水、陇南一带,这里在唐朝之前要么被中原王朝间接控制,要么处于还在部落状态的羌人、吐谷浑人等部族的松散控制下,难以形成巨大威胁。

北面的萧关则通向陕北,在西周亡于犬戎后一千多年,除了匈奴、突厥最盛时,关中很少受到北边游牧民族的直接威胁,即使匈奴、突厥强盛时,由于北方游牧民族的组织程度低,充其量抢一把就走,最多算疥癣之疾,对关中没有真正的威胁。

但随着吐蕃的崛起,关中的地缘形势完全不一样了,作为游牧-农耕混合体制的吐蕃政权,他们拥有比匈奴、突厥等纯游牧部族更为发达和完善的社会组织模式。

唐太宗时期,吐蕃刚刚扩张到青海一带,灭亡了吐谷浑,还处于力量积蓄期,还无力真正威胁唐朝西北。

但在逐渐消化了青海地区的吐谷浑故地后,吐蕃人很快就开始了新一轮扩张,唐高宗和武则天时期,吐蕃在名将论钦陵的率领下,先后在大非川之战、青海之战和素罗汗山之战中大败唐(周)军,吐蕃吞并了河湟地区、南疆地区,严重威胁河西走廊和陇西一带。

此时的吐蕃已经对唐形成了非常大的威胁,后来唐玄宗在位期间不惜代价和吐蕃激战,在付出惊人的财政和后勤成本后终于取得了对吐蕃的上风,把他们压制回青海湖-日月山一线。

然而,安史之乱的爆发改变了一切,随着河西、陇右这两个防范吐蕃边镇的主力大军都被调回内地,吐蕃开始疯狂攻城掠池,很快全取河西走廊,唐在西域的残余领土成为飞地并且遭到逐步的蚕食。

更要命的是,无论是在吐谷浑故地为主的青海河湟地区,还是安史之乱后趁虚占领的甘肃兰州-天水一带农业区,吐蕃人都能按照农耕政权的架构建立起统治,并把这里作为入侵关中的后勤基地。

这就意味着吐蕃与匈奴、羌人或是突厥完全不同,他们的威胁更为长期而持久。

随着吐蕃崛起并趁着安史之乱攻占河西、陇右地区,关中的地缘形势大大恶化了,吐蕃人多次从关中北边入寇,甚至在安史之乱平定当年,借着唐廷与各地军头的矛盾一度攻占了长安城。

随后的仆固怀恩之乱中,叛军和入侵的吐蕃回纥联军也是从这个方向深入关中威胁长安,西边的陇关方向同样多次有吐蕃及其盟友的活跃,可以说,“四塞之国”的关中只需防范关东方向的地缘优势至此彻底消失。

正如白居易的一首诗所说:“平时安西万里疆,今日边防在凤翔。”在吐蕃入长安和仆骨怀恩之乱后,关中西边与北边都成为吐蕃占领区。为了应对吐蕃随时东进与南下的军事威胁,弥补安史之乱边兵东调和消耗造成的军事真空,唐代宗不得让朝廷嫡系的神策军与边镇兵、关东戍卒相互策应以御吐蕃, 建立起了“防秋兵”制度。

所谓防秋,是因为吐蕃主要选择在秋天入侵,秋天军队的人马粮草需求较容易得到满足,河北、河南、江淮、岭南等道方镇需要轮番派兵到京西北戍守,诸道防秋兵马数也都有规定。

通过这一系列措施,吐蕃的攻势得到了遏制,唐关中西、北两个方向的边防得以重建,双方重新转入相持阶段。

但另一方面,这也意味着从战国后期到唐初关中政权无需操心的西、北两个方向,现在有持续存在的强敌需要对付,为了对付这一强敌还需要倚重关东的力量。

这意味着作为唐朝大本营的关中,在安史之乱后的地缘环境空前恶化,一度沦落到自保都需要倚重关东各镇外力的程度,自然会大大影响唐朝削藩的能力。

最后,职业士兵阶层的兴起,战争模式和目的发生了巨大变化

人们读中晚唐这一段历史时,总会倾向于把自己代入唐朝皇帝视角,忍不住事后诸葛亮一般感慨,这位皇帝这里没做好,那位皇帝那边失误了。

但历史从来都是万千人共同博弈的舞台,在前台活跃的英雄人物之所以能建立功业、留名后世,往往是因为有着无数人基于共同的利益、立场给予其支持。不同历史时期呈现出来的政治生态和面貌迥异,这背后是数不清的人在参与争斗。

推动历史向前发展的不是某个英雄人物,而是无数人从不同的方向努力,最终形成的一个合力。中晚唐时代,军人越来越多团结成一股力量并直接参与政治博弈,加速了藩镇割据格局的奠定,社会上层建筑出现这一过程背后的根本原因,则是生产力和商品经济的持续发展带来了土地分配状况的变迁。

东汉末年以来,几百年的门阀贵族政治时代,豪门世族之所以能养得起大批私兵,有着在政坛上翻云覆雨的能力,核心在于他们垄断了大片的土地,土地上的大量劳作者则成为被他们荫庇的部曲与田客。

这些附属人口平时耕种,豪门世族需要作战的时候则作为他们的私兵出战,如果作战勇猛还能得到减免家族地租的待遇,或者在这个家族内部得到升迁机会。在战乱频仍、商品经济凋敝的时代,一个普通人如果不依附于这样的大族,不要说积累财富、获得自己的土地了,就算连生存都很难维持。

因此,对那个时代绝大部分普通人来说,依附于势力足够大的豪门,不但能保证乱世中的生存与温饱,还能通过战斗立下军功,来获得可能的上升渠道。北周、隋朝、和唐朝初年盛行的府兵制,本质上是这种人口依附形式的巅峰,无非是土地的主人从豪门世族变成了王朝。

到了唐中期,随着商品经济的发展、土地流通的加速和豪门世族的瓦解,局面发生了很大的变化。

伴随着生产力的发展,单位土地可以养活的人口更多了,得以脱离农业生产从事其他行业的人数也大大增加。唐朝境内,不但田连阡陌的豪门世族越来越少,地主和佃户之间也越来越变成一种纯粹的经济关系,几百年来佃户对地主的人身依附关系已经无法维持了,连结构相近的府兵制都走向了崩溃。

所以唐朝想组织士兵,就必须实打实地开出薪水来,职业士兵也因此作为一个阶层逐渐形成。职业士兵最大的特点,就是对金钱的需求远胜之前依附在地产和地主身上的部曲佃农。

在一个生产力足够发展、商品经济足够发达的社会,只要有足够的钱,士兵们不但可以自己衣食无忧,甚至能让自己一家人都过上体面的生活。

所以,藩镇的军头与职业士兵打交道时的博弈规则,与豪门世族同他们的部曲佃农打交道时的博弈规则完全不同。

在门阀士族当道的时代,部曲人口很难脱离依附对象,更多只是贵族们的财产和博弈筹码,天下的博弈主要是各种士族之间的制衡和争夺。谁能更好的代表众多士族的利益,谁能够团结起最多的大小豪门,孤立一小部分豪门,谁就是最大的赢家。

藩镇割据时代,职业士兵并不需要依附他们的军头,他们关心的只是自己的安全与财富。当他们的上司敢侵犯他们利益时,他们经常会毫不留情地驱逐甚至杀死自己的上司。因此,藩镇割据时代的博弈参与者从豪门世族扩展到了基层军人。

藩镇内部、不同藩镇之间、藩镇与中央之间开展的一系列博弈中,这些基层军人最关心的问题是,谁更能满足他们的利益,谁更能够满足他们的诉求。

印象中的藩镇割据时代往往战乱不断,但这些战事大约有八成都是藩镇内部的动乱,有着压倒性优势力量的朝廷不怕打不赢藩镇,最头疼的问题恰恰是在军事或者政治手段收回一个藩镇之后如何善后。

从军事上消灭一个对朝廷不恭顺的藩镇对唐廷来说并非难事,但朝廷任命新的节度使到地方,如果侵犯了广大将士们的利益,时常没过几天就会被广大士兵串联后推翻,而中央对此也一筹莫展。

但另一方面,正因为广大士兵也成为博弈的主体而不是单纯的棋子,他们希望的是稳定的生活环境和更高的收入,并不愿意天天去打仗送死。当他们面对侵犯自己利益的朝廷或军头时,往往表现出悍不畏死的凶狠和决断力。但是藩镇的军头想要对外扩张时,他们又会对此表现出强烈的反对与抵触。

唐朝廷后来也明白了这些军人的诉求,因此改换了策略,把藩镇规模一再缩小,最终唐朝境内出现四五十个小藩镇,这些迷你藩镇想和朝廷叫板自然是不可能了。

比起汉朝的推恩令建立在汉景帝平定七国之乱的武力胜利基础上,唐朝对藩镇的拆分可谓顺风顺水。

对于士兵来说,如果藩镇的分割能让他们得到更多的薪水,他们根本不关心藩镇是大还是小。也正是因为基层士兵们的独立和强悍,唐廷和强藩们一系列斗争甚至大战的核心矛盾,往往在于经济上的诉求,而中央与藩镇之间的胜败也往往取决于谁给的钱更多。

所以,在实力强劲的河北地区实质性独立、吐蕃崛起威胁关中、职业士兵阶层兴起等因素作用下,唐朝在安史之乱后能继续维持相对稳固的统治已经是很不容易了,偶尔消灭一些河南、淮西等地不恭顺的藩镇就是很大的成功,全面削藩是不可能实现的。

藩镇割据时代唐朝与关东尤其是河北地方上建立的新平衡,从古代王朝宏大叙事的角度来看时常显得窝囊,事实上却让唐朝又成功维持了一个半世纪之久的统治,正如后人总结:“弱唐者,诸侯也,既弱而唐不亡者,诸侯维之也。”