江南水乡的暮春时节,细雨如丝,将青石板路洗得发亮。吴琦撑着破旧的油纸伞,怀里紧紧抱着刚领到的抄书银钱,快步穿过湿漉漉的小巷。他今年二十有五,生得眉清目秀,只是常年伏案劳作,使得他的背微微佝偻,面色也显得苍白。

吴家祖上原是书香门第,到了吴琦父亲这一代家道中落。父亲早逝,留下孤儿寡母相依为命。吴琦自幼聪慧,本可考取功名光耀门楣,但为了照顾体弱多病的母亲,他放弃了科举之路,靠替书坊抄写经史子集勉强维持生计。

"娘,我回来了。"吴琦轻轻推开吱呀作响的木板门,屋内昏暗潮湿,只有一盏豆大的油灯摇曳着微弱的光芒。

床上躺着一位白发老妇,听见儿子的声音,挣扎着要起身。吴琦连忙放下伞和钱袋,三步并作两步赶到床前:"娘,您别动,躺着就好。"

吴母咳嗽了几声,瘦削的脸上挤出笑容:"琦儿回来了...今日抄书可还顺利?"

吴琦从怀中取出一个油纸包:"路过陈记药铺,给您带了最爱吃的桂花糕。大夫说您脾胃虚弱,吃些甜食有益。"他故意不提这花去了今日大半的工钱。

吴母眼中含泪:"傻孩子,又乱花钱...娘这把老骨头,吃什么都一样。"

吴琦扶母亲靠坐起来,将桂花糕掰成小块喂到她嘴边:"娘要长命百岁,等儿子考取功名,让您过上好日子。"

屋外雨声渐密,打在瓦片上如泣如诉。吴琦伺候母亲吃完药,又熬了稀粥,自己只喝了一碗米汤充饥。夜深人静时,他借着微弱的灯光继续抄写《论语》,手指上的冻疮裂开,鲜血染红了竹纸也浑然不觉。

第二日清晨,吴琦被一阵剧烈的咳嗽声惊醒。他慌忙跑到母亲床前,只见老人面色铁青,呼吸急促,嘴角还带着血丝。

"娘!娘您怎么了?"吴琦手足无措地拍着母亲的后背。

吴母气若游丝:"没...没事...老毛病了..."

吴琦摸了摸母亲滚烫的额头,心沉到了谷底。他匆匆跑到巷口请来李大夫。那须发花白的老者诊脉后,把吴琦拉到门外,摇头叹息:"令堂气血两亏,五脏俱损,怕是...熬不过这个月了。"

吴琦如遭雷击,跪地哀求:"大夫,求您救救我娘!多少钱我都愿意出!"

李大夫扶起他:"非是银钱问题。除非...能找到传说中的'回阳草',或许还有一线生机。"

"回阳草?"吴琦眼前一亮,"哪里有?我这就去找!"

李大夫面露难色:"此物生于断魂崖顶,十年一开花,且只在月圆之夜显现。断魂崖陡峭险峻,更有猛兽出没,百年来为采此药丧命者不计其数..."

吴琦不等他说完,已经转身回屋收拾行装。他跪在母亲床前磕了三个响头:"娘,儿子出门寻药,很快回来。您一定要等我!"

吴母虚弱地抓住儿子的手:"琦儿...别去...那地方太危险..."

"娘,"吴琦含泪微笑,"儿子五岁那年高烧不退,您冒雪走三十里山路为我求医。如今轮到儿子报恩了。"

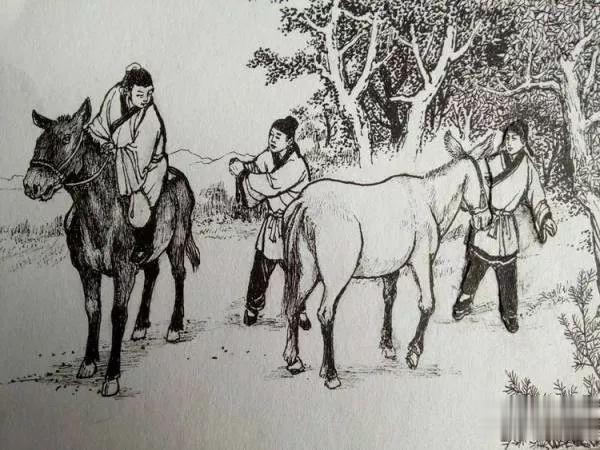

吴琦背着简单的行囊,跋涉三日来到断魂崖下。时值初夏,山脚下草木葱茏,可随着高度攀升,植被逐渐稀疏,到了半山腰已是怪石嶙峋,寒风刺骨。

第四日正午,吴琦在一块突出的岩石上休息,啃着硬如石头的干粮。忽然,一阵清越的铃铛声传来,他抬头望去,只见一位身着灰色道袍的老者拄着竹杖走来。那道人鹤发童颜,双目炯炯有神,腰间挂着一串铜铃,走起路来叮当作响。

"小友可是为回阳草而来?"道人开口,声音如清泉击石。

吴琦惊讶起身行礼:"道长如何知晓?"

道人捋须微笑:"这断魂崖除了回阳草,还有什么值得书生冒险?不过..."他上下打量吴琦,"看你文弱书生模样,怕是连崖顶都到不了,更别说在月圆之夜找到灵药了。"

吴琦坚定地说:"为救家母,刀山火海我也要闯一闯。"

道人眼中闪过一丝赞赏:"孝心可嘉。不过回阳草乃天地灵物,自有缘法。若你执意要去,老道可指点一二。"他从袖中取出一张黄符,"此符可保你一夜平安,但切记:月过中天,药草自隐;若贪心多采,必遭横祸。"

吴琦双手接过,恭敬道谢。道人又叮嘱:"上山之路有三险:一是'鬼见愁'石径,宽不盈尺,下临万丈深渊;二是'狼牙洞',有猛兽栖息;三是'阎王鼻',罡风猛烈,能吹散人魂魄。你若害怕,现在回头还来得及。"

吴琦将黄符贴身收好,向道人深深一揖:"多谢道长指点,但吴琦心意已决。"

道人点点头,转身离去,铃铛声渐行渐远,竟凭空消失在雾气中。吴琦揉了揉眼睛,疑为遇见仙人,更加坚定了信心。

次日黎明,吴琦开始攀登最险峻的"鬼见愁"。那石径果然窄得只容半只脚,下方云雾缭绕,深不见底。他背贴崖壁,一寸寸挪动,冷汗浸透了衣衫。突然,一阵狂风袭来,他脚下一滑,险些坠落,幸好抓住了一株岩缝中的小树。

"娘...儿子一定要回去..."吴琦咬牙坚持,终于通过了这段死亡之路。

正午时分,他来到"狼牙洞"前。洞口阴森,白骨累累。吴琦屏息静气,正要快速通过,忽听洞内传来低沉的咆哮声。一头体型硕大的山狼踱步而出,绿莹莹的眼睛死死盯着他。

吴琦想起道人的黄符,颤抖着取出举在胸前。那山狼竟真的止步不前,喉间发出不甘的呜咽,最终退回洞中。

日落前,吴琦抵达"阎王鼻"。此处罡风如刀,吹得人站立不稳。他趴在地上匍匐前进,手指抠进石缝,一寸寸挪动。狂风卷起砂石,打得他满脸是血,几次险些被吹落悬崖。

当最后一缕阳光消失在山巅时,吴琦终于登上了断魂崖顶。他筋疲力尽地瘫倒在地,望着渐渐浮现的明月,泪流满面:"娘...儿子做到了..."

崖顶平坦如台,中央有一泓清泉,在月光下泛着银光。吴琦按照道人指示,静候子时到来。随着月亮越升越高,泉水竟开始微微发光,水底隐约可见几株水草随波摇曳。

子时一到,奇迹发生了。一株通体碧绿、顶端开着金色小花的植物缓缓浮出水面,散发出淡淡的清香。吴琦心跳如鼓,小心翼翼地靠近,发现那花心处有一颗晶莹剔透的露珠,在月光下流转着七彩光芒。

"回阳草..."他轻声呢喃,伸手欲采,却想起道人"不可贪多"的警告。最终,他只摘下一株,小心地装入事先准备的竹筒中。

就在此时,月亮被一片乌云遮蔽,泉水瞬间暗淡。吴琦隐约听到远处传来狼嚎声,连忙起身准备下山。不料刚走几步,脚下一空,整个人跌入一个隐蔽的岩缝中。

右腿传来钻心的疼痛,吴琦知道肯定是骨折了。更糟的是,竹筒滚落在一旁,回阳草露珠洒了大半。他忍着剧痛爬过去,用尽全力保住了最后几滴。

"不能晕...娘还在等着..."吴琦咬着布条固定伤腿,拄着树枝一瘸一拐地开始下山。夜间的山路比白天更加危险,几次险些滑落悬崖。

走到半山腰时,最担心的事情发生了——他被狼群包围了。七八头山狼从四面八方逼近,绿眼睛在黑暗中如同鬼火。吴琦掏出黄符,却发现符纸已经化为灰烬。

"来吧!"他举起树枝,死死护住怀中的竹筒,"休想夺走我娘的药!"

头狼扑上来时,吴琦奋力挥棒,却因腿伤行动迟缓,被一口咬住肩膀。剧痛中,他仍不忘用身体护住竹筒。更多的狼加入撕咬,鲜血很快浸透了他的衣衫...

就在吴琦意识逐渐模糊时,忽然听到一声清越的铃响。狼群如见天敌,呜咽着逃散了。朦胧中,他看到那位道人踏月而来,身边还跟着一位身着官服、面如冠玉的中年男子。

"山神大人,此子如何?"道人笑问。

那官服男子点头:"确是一片赤诚孝心,难得难得。"

道人俯身检查吴琦的伤势,对山神说:"他怀中的回阳草只剩几滴,恐怕不够救人。"

山神沉吟片刻:"念在其孝感动天,本神可赐仙药救他母亲。不过..."他看向奄奄一息的吴琦,"需以他三十年阳寿为代价,你可愿意?"

吴琦不假思索,用尽最后力气点头:"愿...意...求...救...娘..."

山神面露慈悲,取出一枚金光闪闪的丹药放入吴琦口中:"服下此药,你可痊愈归家。将你母亲拇指刺破,滴此丹液三滴,其病自愈。记住,你本有七十八年阳寿,如今只剩四十八载了。"

吴琦感激涕零,想要叩谢却动弹不得。道人扶起他:"去吧,你母亲正盼着你呢。"

恍惚间,吴琦发现自己已经站在家门前,怀中竹筒变成了一个玉瓶,里面荡漾着金色液体。他推门而入,只见母亲气若游丝地躺在床上,已经处于弥留之际。

"娘!儿子回来了!"吴琦按照山神指示,刺破母亲拇指,滴上三滴金液。奇迹发生了——吴母灰白的脸色渐渐红润,呼吸也变得平稳有力。不到一刻钟,她竟睁开眼坐了起来:"琦儿...娘好像做了个长梦..."

吴琦抱着母亲喜极而泣,却不敢说出自己付出的代价。

一个月后,吴母完全康复,甚至比生病前更加硬朗。而吴琦虽然伤势痊愈,鬓角却悄然生出了几丝白发。他更加勤奋地抄书养家,只是每到夜深人静时,常对着铜镜发呆,计算着自己剩余的寿数。

这日,吴琦正在书坊工作,忽然一群衙役闯了进来,为首的举着一纸公文高喊:"哪位是吴琦?"

吴琦心惊胆战地站出来,却听那衙役笑道:"恭喜吴公子!今科乡试因故重审,发现阁下原卷被雨水污损未录。现经学政大人亲阅,补录为第三十六名举人!"

这消息如同晴天霹雳,震得吴琦半晌说不出话来。书坊主人立刻换了一副嘴脸,不但结清了所有工钱,还额外赠送了二十两银子作为贺仪。

更奇的还在后头。三日后,一位自称姓林的富商登门拜访,说是受山神托梦,要将女儿许配给吴琦。那林家小姐知书达理,不但不嫌吴家贫寒,还带来丰厚嫁妆,足够吴琦安心备考会试。

次年春闱,吴琦高中进士,被任命为家乡知县。上任那天,他带着母亲和妻子去城隍庙上香,恍惚间看到山神和道人的神像,竟与当年所遇二人一模一样。

吴母活到九十八岁高龄无疾而终,临终前拉着儿子的手说:"娘这一生最大的福气,就是有你这样的孝子。"而吴琦虽然折损了三十年阳寿,却活到了古稀之年,儿孙满堂。

据说,吴琦去世那晚,有人看见两位仙人驾云而来,接引他的魂魄直上九天。而那株用剩的回阳草,被他栽在县衙后院,每逢月圆之夜就会发出淡淡金光,庇佑着这一方水土的百姓安康。

乌里雅苏台地区

公元499年农历一月,晚年的北魏孝文帝身患重病,南齐朝派陈显达,率军四万北伐北魏,给北魏造成巨大压力,北魏孝文帝不放心别的将领,他忧虑的说:陈显达北伐,朕不亲自出征,恐怕难以打败他,三月初,北魏孝文帝本人统领军队,坐在马车里,带病出征,北魏军进至马圈城,与南齐陈显达军遭遇,北魏军一鼓作气,击败南齐陈显达的军队,取得了胜利,然而,北魏孝文帝的病情,因为在战争中,没有得到及时、有效的医疗和护理,他死在凯旋班师、回朝的半路途中,享年三十三周岁,虚岁三十四岁。