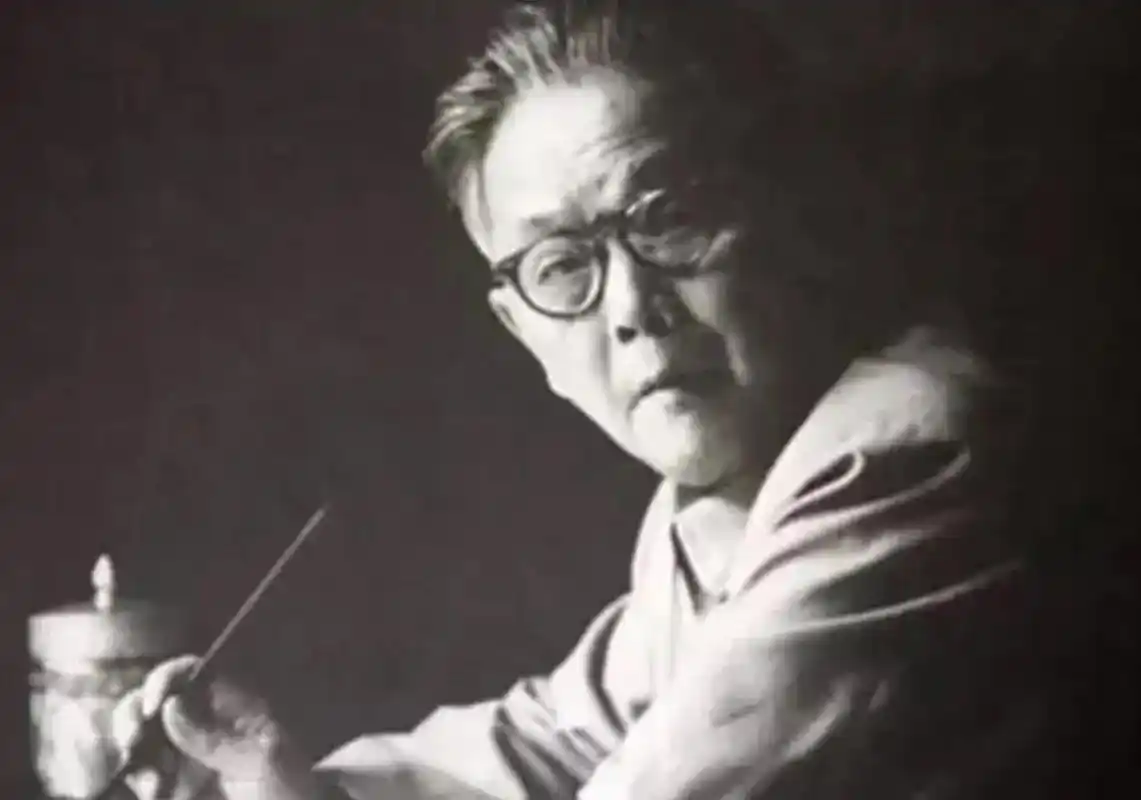

你知道吗?在烽火连天的战场上,有人能用毛笔改写战局,用墨香瓦解敌军心理防线。他既是开国元勋的"笔杆子",又是书法界的泰斗,连毛主席都甘拜下风:"他的字比我写得好!"今天,我们揭秘这位"红军书法家"舒同——一支毛笔如何成为革命战场上最锋利的"软武器"?

舒同的起点,像一部民国版的"热血少年传"。5岁习字,用黄麻做笔、芭蕉叶当纸,13岁题匾名震乡里,连县长都请他写寿联。但这位"东乡神童"的志向远不止当个书法家。五四运动的风潮吹到江西,19岁的他带头成立"金兰同学社",用毛笔写下檄文《中华民国之真面目》,痛斥军阀虚伪。结果?政府通缉令贴满县城,校长和老师拼死保他,才没被开除。

1926年北伐军攻占江西,21岁的舒同迎来人生转折。他连夜挥毫写下百幅革命标语,满城百姓惊叹:"这字比庙里的对联还气派!"

一个月后,他秘密入党,成为东乡县首任县委书记。然而四一二政变让形势急转直下,他被迫逃亡,靠卖字为生:在武汉题写饭店招牌换来3块大洋;在安徽含山,一幅"含山饭店"让前清拔贡折服,不仅资助盘缠,还冒险帮他伪造通行证。这段"卖字找党"的传奇,让战友们笑称:"别人闹革命靠枪,老舒靠一支笔!"

1930年,舒同终于找到红军,从此开启"一手拿枪、一手握笔"的生涯。

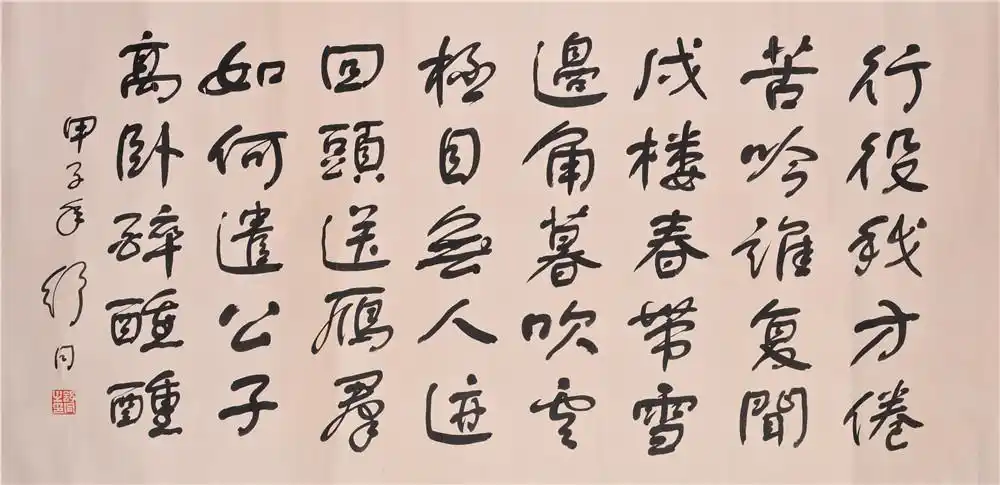

长征路上,他边行军边写标语,石灰浆染透军装,手指在裤腿上练字磨出老茧。毛主席见他骑在马上还在比划,打趣道:"舒同啊,你这是'马背书法家'!"更绝的是,他让书法成了统战利器。1935年,陕北前清翰林萧芝葆拒绝与"没文化"的红军合作,舒同奉命写信。一纸行云流水的长信,让老翰林拍案叫绝:"想不到共产党藏龙卧虎!"当即出山参政。

抗战时期,他任晋察冀军区政治部主任,独创"文化攻心术":把日军传单改成漫画,教文盲战士写家书,甚至用毛笔在伪军家属院墙上题诗——"明月照征衣,思乡夜不寐。何日熄烽火,携手把家归?"一夜之间,伪军逃兵激增。陈毅都感慨:"老舒这支笔,顶得上一个炮兵营!"

舒同最传奇的,是让书法成了战略资源。延安抗大成立时,毛主席点名让他题写校名:"去找舒同,他的字比我强!"他挥毫写下的"团结、紧张、严肃、活泼"八字校训,随着照片传遍全国,成了红色教育的经典符号。解放上海前夕,他更用书法"打前站"——提前设计好"中国人民银行"招牌,部队刚进城,六个鎏金大字已高悬外滩,瞬间稳住金融秩序。就连打仗也不忘"艺术创新"。莱芜战役前,他乔装潜入敌营,把布防图画在裤衩上带回;策反国民党46军军长韩练成时,他现场挥毫写下"弃暗投明"四字,笔锋如刀,看得对方冷汗直冒。战后陈毅大笑:"秀才造反,三年不成?我看老舒三天就能成!"

身居高位,舒同却活成"全网最简朴首长"。

任山东省委书记时,他住漏雨旧屋,沙发破洞用报纸糊,还说:"豆腐渣能做菜,破布能纳鞋底,比老百姓强多了!"儿子填表问父亲职业,他让写"失踪";女儿想搭公车上学,他瞪眼:"老百姓的孩子走路,你怎么不能走?"

特殊年代遭贬职,他主动申请去灾情最重的章丘县。白天赤脚插秧,晚上用毛笔给中央写救灾报告,字迹力透纸背:"饿死一人,县委书记抵命!"毛主席派专机送药,他摆手:"先把药给老乡。"临终前昏迷中惊醒,第一句话竟是:"战士的冬衣发了吗?"

舒同的传奇,重新定义了"武力"的内涵。他从未持枪冲锋,却用毛笔凝聚千万人心;不擅战场搏杀,却以文化瓦解敌军意志。从长征标语的石灰字迹,到人民币上的庄重题字,他证明:真正的胜利不仅是城池的占领,更是文化的征服。晚年有人问他:"没授衔遗憾吗?"他提笔写下"舒体"名言:"笔下有千秋,何须肩上星?"这位93岁离世的老人,用一生诠释:最高级的战斗力,是让敌人心悦诚服;最持久的勋章,是人民心中的口碑。