前言:皇太子,是帝国的储君。皇太子妃,则是未来的国母,地位十分重要。曾经有人质疑皇太子妃和公主之间,究竟谁的地位更高。至少在明朝,不要说皇太子妃,就是亲王妃也要高过公主一头。

洪武十五年(公元1382年)马皇后崩逝,次年小祥(去世一周年)之际,在京的女眷要到几筵殿中行祭奠礼,史书中记录了皇太子妃的位次。

皇妃、皇太子妃、王妃、公主服熟布盖头,去腰绖。—《明太祖实录卷一百五十六》

马皇后剧照

然而大明王朝前后产生了十四位皇太子,正儿八经的皇太子妃却只有六人,其中最后能修成正果成为皇后的,更是只有区区三人。

孝康皇后常氏常氏,开国第二武臣常遇春长女,洪武四年(公元1371年)册立为皇太子妃。据日后常氏的圹志可知,她在襁褓之时就和朱元璋长子朱标定下了娃娃亲。

上以义兵刬群雄定天下,开平忠武王常遇春实为开国元勋。女曰某,与储皇同年。爰自襁褓,即结姻好之约。—《东宫妃常氏圹志》

常氏剧照

那么问题来了,十四岁的朱标在洪武元年(公元1368年)正月,就已经被册立为皇太子,那么为何会拖到三年以后才成婚呢?

原来洪武二年(公元1369年)七月初七日,常遇春在班师途中不幸暴卒,追封为开平王,谥忠武,常氏要为父守孝。

以皇太子将行婚礼,先期告四庙,各用犊一。祝文曰:“深荷祖宗积德,福延后嗣。今长子标年已长成,谨择今月二十六日,与开平忠武王常遇春长女常氏为婚,敢用祭告。”—《明太祖实录卷六十三》

朱雄英剧照

洪武十一年(公元1378年)十一月二十一日,皇太子妃常氏去世,年仅二十四岁,谥曰“敬懿”。据圹志可知,常氏有二子,分别为太子长子朱雄英和第三子朱允熥。若是常氏不死,就算朱雄英夭折,皇位也必然传给朱允熥,蓝玉等武勋也不用被清洗。

建文元年(公元1399年)二月,朱标被追尊为孝康皇帝,庙号兴宗,常氏则被追尊为孝康皇后。朱棣篡位后,褫夺了朱标的皇帝尊号,常氏也仍称为敬懿皇太子妃。弘光元年(公元1645年),安宗朱由崧复尊常氏为孝康皇后。

懿文皇太子妃吕氏吕氏,太常司卿吕本之女,先被册为皇太子侧妃。常氏去世后,吕氏应该很快就被扶正。比如吕本在洪武十四年(公元1381年)去世之后,史书对其身份做了介绍:“其女皇太子妃”。

常氏与吕氏剧照

洪武二十四年(公元1391年)十一月,皇太子朱标自陕西返回南京,随即身染重病。当时朱元璋一方面安排朱允炆学习政务,一方面抬高吕氏的身份,已经透露了新一任储君的人选。

癸丑朔,礼部奏:“正旦、冬至及皇太子妃诞日,公、侯、伯夫人,文官四品以上、武官五品以上命妇及未受封正妻各具服,赴柔仪殿行贺礼。”仍定仪注以进。上命武官六品正妻亦预其列,余并从之。—《明太祖实录卷二百十四》

洪武二十五年(公元1392年)四月,朱标去世,谥曰懿文。当年九月,吕氏之子朱允炆被册立为皇太孙。

洪武三十一年(公元1398年)闰五月,朱元璋驾崩,皇太孙朱允炆奉遗诏即位。建文元年(公元1399年)二月,吕氏被尊为皇太后。朱棣篡位后,吕氏被废去皇太后尊号,称为“皇嫂懿文太子妃”,同时被赶出皇宫,迁往懿文陵居住。

吕氏剧照

吕氏何时去世,有无谥号,一概不知。明代著名史学家沈德符,在其所著的《万历野获编》之中,对朱棣以及此后继位的仁宗朱高炽,都提出了委婉的批评。

今懿文园近附孝陵,岁时尚能沾祭,常、吕二后想亦并祔不废。然吕后竟无讳日可考,亦无谥号追赠。虽大义灭亲,然于文皇为长嫂,于仁宗为伯妣,恩礼缺然,可为叹息。—《万历野获编·卷三·故后无讳日》

诚孝昭皇后张氏张氏,兵马指挥张麟之女,洪武二十八年(公元1395年)册封为燕世子妃。靖难战争后,燕世子朱高炽于永乐二年(公元1404年)四月被册立为皇太子,燕世子妃张氏则进封皇太子妃。

燕世子朱高炽剧照

太子身材肥胖,不擅骑射,朱棣更喜欢“英武类己”的老二朱高煦。虽然太子妃无法置喙国是,但她一来生育了被称为“好圣孙”的皇嫡长孙朱瞻基,二来她本人“操妇道至谨”,深得朱棣和徐皇后的青睐,也是稳固太子地位的一大助力。

后始为太子妃,操妇道至谨,雅得成祖及仁孝皇后欢。太子数为汉、赵二王所间,体肥硕不能骑射。成祖恚,至减太子宫膳,濒易者屡矣,卒以后故得不废。—《明史卷一百十三·列传第一》

永乐二十二年(公元1424年)七月朱棣驾崩,太子于八月继位,即明仁宗。当年十月,太子妃张氏被册立为皇后。

张氏剧照

仁宗在位不到一年就遽然驾崩,当时皇太子朱瞻基远在南京。正是张皇后挺身而出主持大局,为太子回北京继位打下了稳定的基础。

朱瞻基继位后,张氏被尊为皇太后。而这位宣宗皇帝驾崩,英宗朱祁镇继位后,张氏又被尊为太皇太后。由于“主少国疑”,太皇太后再度发挥其中流砥柱的作用,被文武百官、天下百姓尊称为“女中尧舜”。

正统七年(公元1442年)十月十九日,太皇太后张氏崩逝,谥曰“诚孝恭肃明德弘仁顺天启圣昭皇后”。

恭让章皇后胡氏胡氏,锦衣卫百户胡荣之女,永乐十五年(公元1417年)选秀入宫,当年三月十三日被册封为皇太孙朱瞻基正妃。

皇太孙妃胡氏剧照

其实在此之前,山东邹平人孙氏从小入宫,由上文的太子妃张氏教导,一度被认为是太孙妃的不二人选。然而当时钦天监给出的天象:“后星值鲁也”,一下子把属于“齐地”的孙氏排除在外,而出身“鲁地”的济宁人胡氏成功逆袭。

至是诏选妃,以司天奏故,竟册立胡氏,而以孙氏为之嫔。彭城夫人每为张皇后唧唧,而张皇后贤,不言也。是时,仁宗知其事,故于仁宗嗣位,册孙氏嫔时,特赐孙氏得服妃冠服。—《胜朝彤史拾遗记卷二》

仁宗即位后,朱瞻基进封皇太子,胡氏进封皇太子妃。宣宗即位后,胡氏顺理成章地被册立为皇后。从皇太孙妃到皇太子妃,再到皇后,胡氏可谓是根正苗红,整个明朝历史上再无第二人。

然而胡皇后虽然生了两个女儿,却始终没有儿子。宣德二年(公元1427年)十一月十一日,孙氏生下皇长子朱祁镇。此时已经年近三旬的宣宗急不可耐,于宣德三年(公元1428年)二月初六日册立朱祁镇为皇太子。

胡皇后剧照

为了杜绝今后可能的夺嫡隐患,宣宗和张太后一起定下了胡皇后的结局:“辞位就闲”。三月初一日,孙氏被册立为皇后,胡氏则搬到太后宫中生活。

正统八年(公元1443年)十一月初五日,胡氏去世,享年四十二岁。已经贵为太后的孙氏坚持用妃嫔礼安排胡氏的葬礼,并且将其葬于金山,不得与宣宗合葬。直到孙氏崩逝后,明英宗才恢复了胡氏的皇后身份,谥曰“恭让诚顺康穆静慈章皇后”。

孝康敬皇后张氏张氏,国子监生张峦之女,成化二十三年(公元1487年)选秀入宫,当年二月被册立为皇太子妃。

八月二十二日,当朝皇帝宪宗朱见深驾崩,皇太子朱祐樘于九月继位,即明孝宗,并于十月册立皇太子妃张氏为皇后。

张皇后与明孝宗剧照

在整个明朝历史上,朱祐樘和张氏是“一夫一妻”的典范。皇帝对皇后十分溺爱,张家人更是因此鸡犬升天。老岳父张峦先封寿宁伯,再进封寿宁侯,死后更是追赠昌国公,谥庄肃。大舅哥张鹤龄袭封寿宁侯,小舅子张延龄先封建昌伯,再进封建昌侯。兄弟二人无恶不作,民愤极大,但谁也拿他们没办法。

孝宗驾崩后,皇太子朱厚照继位,即明武宗,尊母后为皇太后,正德五年(公元1510年)上徽号为“慈寿皇太后”。武宗驾崩后,张太后不为儿子找嗣子,反而下旨迎立武宗堂弟朱厚熜赴京入继大统,即明世宗。

张太后本想拿世宗当棋子,可惜随着皇帝根基的稳固,这位伯母的晚年生活十分凄凉。就在她生前,两个兄弟就已经被打入大牢,即使张太后脱簪待罪为兄弟求情,也无济于事。

张太后剧照

嘉靖二十年(1541年)八月初八日,昭圣慈寿皇太后张氏崩逝,享年七十二岁,谥曰“孝康靖肃庄慈哲懿翊天赞圣敬皇后”。嘉靖二十五年(公元1546年),六十九岁的张延龄被世宗下旨斩于西市。孝元贞皇后郭氏郭氏,锦衣卫指挥佥事郭维城次女,万历二十九年(公元1601年)选秀入宫,万历三十年(公元1602年)二月被册封为皇太子妃。

万历三十二年(1604年)五月,郭氏生育太子嫡长女朱徽娟。万历四十一年(公元1613年)十二月二十四日,皇太子妃郭氏去世,终年二十八岁。

太子妃郭氏剧照

由于当朝皇帝神宗朱由检并不喜欢皇太子朱常洛,更偏爱福王朱常洵,因此不愿意按太子妃的规格为郭氏发丧。郭氏由此停灵于东宫,在长达一年多的时间内始终未能发引入葬。

直到万历四十三年(公元1615年)发生了震惊朝野的“梃击案”,神宗为了平息舆论,下旨将郭氏谥曰“恭靖皇太子妃”,并于当年十二月葬入坟园。不过对于百官请求让皇长孙朱由校(即明熹宗)步行送葬的建议,神宗断然予以拒绝,说明皇帝心中仍然不愿意认可太子为储君。

乙卯,谕礼部: “朕览皇太子妃郭氏仪注。内开发引之日皇长孙步送至京城外,路祭毕还宫。皇长孙尚在幼年,远送不便,着遣本宫官代行。”—《明神宗实录卷五百四十》

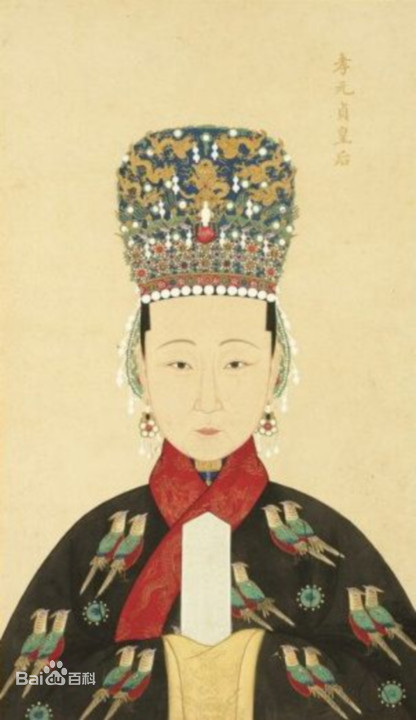

郭氏画像

神宗驾崩后,太子朱常洛继位,即明光宗。光宗在位仅一个月便驾崩,尚未来得及追尊郭氏为皇后。直到明熹宗朱由检继位后,才于泰昌元年(公元1620年)十一月为嫡母郭氏上尊谥曰: “孝元昭懿哲惠庄仁合天弼圣贞皇后”,迁葬天寿山光宗庆陵,神主祔享太庙。

结语:谁也没有想到,如此尊贵的皇太子妃,大明王朝历史上居然只出现了六位,而且有四位出现在前期,其中更是只有三人最终进位中宫。即使在这三人之中,还有一人惨遭废黜。剩下的两位虽然得享高寿,但孝康敬皇后晚景凄凉,只有诚孝昭皇后才算得上是福禄双全。

明熹宗虽有三子,但全都夭折,只能由弟弟信王朱由检继位。这位崇祯帝子嗣不少,太子朱慈烺也身体健康吃嘛嘛香,但直到明朝灭亡,还没来得及成婚。孝元贞皇后郭氏,就此成为大明太子妃的绝响。