李敏啊,那可是毛主席和贺子珍两人的宝贝闺女。说起来,她身上流的可是大人物的血脉呢。

【前言】

一九八一年那会儿,中央派人找上门来,跟李敏说,毛主席给她留了份“家底儿”。李敏一听,心里直犯嘀咕,自个儿家的事儿自个儿还能不清楚?老爹他能有啥“遗产”给留下呢?

那天,人家把那份说是“遗产”的玩意儿往李敏手里一塞,嘿,您猜怎么着?李敏瞅着那三件小玩意儿,眼泪儿不受控制地就溜达下来了。

嘿,您猜猜,咱毛主席给闺女留下的宝贝疙瘩是啥玩意儿呢?

【一、李敏的经历】

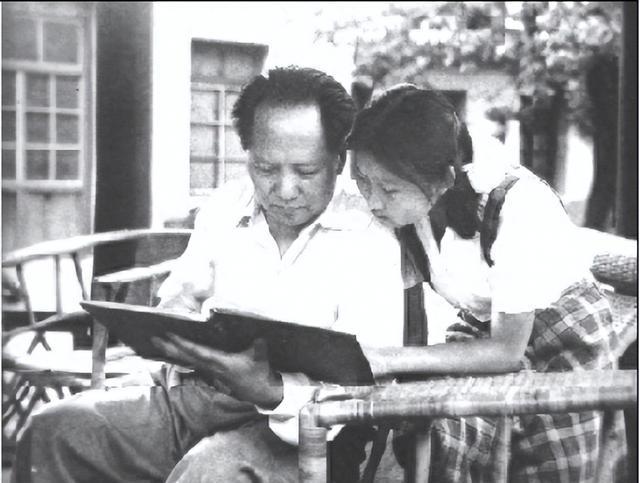

李敏啊,打从陕北那疙瘩出生,可跟毛主席一块儿过的日子,少得跟冬天里的阳光似的。到了老年,有记者去访她,她眼泪花儿打转地说起小时候,她爹身子骨弱,可那时候,她就是想陪在主席身边,也没那能耐啊。

李敏打小就跟着老妈漂洋过海去了国外,提起老爸,她脑子里就那么几幅模糊的画面,还有张老得发黄的照片。后来吧,就算回了国,她和老妈还是在哈尔滨落了脚,愣是没跟主席老爸一块儿住。

李敏啊,打小就没爹疼,日子过得那叫一个苦。娘俩儿就靠着她娘一个人撑着,小李敏也是早熟,早早就帮着她娘干这干那的。这一晃啊,好多年就这么过去了,一直熬到了1949年,国家安稳下来了,毛主席这才把李敏给接回去,一家子总算是团圆了。

那会儿,她都十三岁了,可瞅见爹就跟瞅见个“外路人”似的。到了老年,她还念叨呢,说头些日子,自己跟个小猫儿似的,甭提多拘束了,就像是到旁人家里“串了个门儿”,浑身不自在。

再者说,咱那位主席啊,建国头几年,忙得跟陀螺似的,老爹老妈一个月里头能见上几回面都难,愣是过了老长一阵子,这才慢慢嚼出了适应的味儿来。

毛主席跟孩子们说,甭老觉得自己是“毛主席的娃”就咋样咋样,他觉得啊,不能光靠祖宗的光环罩着。要是光靠老爸老妈的“特殊待遇”,那事儿啊,指定是办不成的,一辈子也出息不了。

一九五九年那会儿,李敏邂逅了孔令华。你猜怎么着?直到俩人手拉手走进婚姻的殿堂,孔令华这才恍然大悟,原来自己的新娘子是主席的千金呢!主席这边呢,也是一点儿没偏心眼儿,没给这新女婿开半点儿小灶。小两口刚结婚没多久,就收拾包袱搬了出去,在北京的一条小巷子里安了家。

哎,想见老爸一面,那可真比登天还难!进那中南海,得先亮出证件,跟查户口似的。好不容易到了大门口,还得跟守卫打个报告,说:“嘿,哥们儿,我来找我老爹!”结果呢,老爸一忙起来,咱就得在外头候着,一等就是老半天,急得跟热锅上的蚂蚁似的!

打从中南海搬出去后,李敏和毛主席见面的机会就稀罕多了。但就那么丁点儿的相聚日子,毛主席愣是给李敏留下了刻骨铭心的印象。“跟老爸一块儿经过的那些事儿,我是一辈子都忘不掉喽。”

李敏啊,她以前讲过这么一个小事儿。六十年代那会儿,咱们国家可真是难呐,饥荒加上各种灾害,弄得好多人都揭不开锅了。你猜怎么着?毛主席他老人家可不含糊,自己先带了头,省吃俭用,给那些党内的大官们做了个榜样。他说,咱得拿出点儿粮食来,救济救济灾区的老百姓。

嘿,您知道吗?就连咱主席家的那几个小崽子也跟着“倒霉”了。您琢磨琢磨,住在中南海那金贵地儿,孩子们竟然得喝稀粥,啃那硬邦邦的窝窝头,天天肚子都填不饱。营养跟不上,一个个的,都肿得跟小馒头似的,看着都让人心疼。

主席的警卫员瞧不下去了,跑去弄了些牛奶、面包回来。那几个小家伙,肚子咕咕直叫,最后还是没能抵挡住诱惑,拆开包装就啃上了。主席一听这事儿,当天晚上就急匆匆地赶回家,揪着这事儿,开了一场别开生面的家庭小聚会。

嘿,大伙儿听着,全国的老少爷们儿现在都在勒紧裤腰带过日子呢。咱们身为领头羊,那可得打头阵,做个好榜样!我知道,你们心里头苦啊,跟吃了黄连似的。但咱得咬牙挺住,就跟那暴风雨前的老柳树一样,根扎得深,腰板儿挺得直。别急,这难关啊,它就跟那春天的寒风一样,乍暖还寒时候最难将息,可转眼间,春暖花开,一切都会好起来的!

嘿,说起来你可能不信,就这么一丁点儿小事儿,咱毛主席愣是放在了心上,跟宝贝似的。这事儿啊,也在李敏心里头扎了根,拔都拔不掉。你说,咱们这位节俭出了名的主席,到底能给后代留下啥“宝贝疙瘩”呢?

【二、三样“遗产”】

毛主席留下的“家当”就那么三件玩意儿:一台彩电,一个冰箱,外加八千块大洋。您说这事儿要是搁1981年,这些物件儿还真能算上是个稀罕物儿。但话说回来,也不至于把咱们李敏给“惹哭”了呀!

嘿,你说这三样玩意儿能有啥了不起的讲究?这事儿啊,得扯到早些年那会儿的一场大闹剧。

毛主席啊,那可是个文墨不凡的大人物。革命那会儿,他老爱往报社扔稿子,跟玩儿似的。不光如此,他还在湖南长沙捣鼓出一份革命报纸,名叫《湘江评论》。你说巧不巧,他既是那报纸的头头儿,也是提笔就写的大笔杆子。

投稿嘛,那肯定得有点儿稿费不是?早些年,这些稿费啊,统统一股脑儿地交给了组织。为啥呢?那时候革命正缺钱呢,一分一厘都得用在刀刃上,可不能乱花。可等到建国以后啊,嘿,这些稿费就成了主席自个儿的小金库啦!

说起毛主席那名声,嘿,谁人不知,谁人不晓!他那了不起的思想,简直跟长了翅膀似的,飞遍了全球。不光是咱国内,就连老外那儿,也是粉丝一大堆,夸他夸得跟朵花似的。他的文章啊,更是火得不行,全世界都传开了。到现在,还有不少人宝贝似地藏着他的亲笔手稿呢!

到如今,我还是丈二和尚摸不着头脑,这数字究竟是从哪儿蹦出来的。反正那会儿,大伙儿都跟念经似的,一股脑儿地信了这套说法,连主席也没摆摆手说不,不过嘛,也有人心里直犯嘀咕,那时候的一亿元,说到底,那得是多大多吓人的一个数目啊!

有那么一天,有人闲着没事,跑去问毛主席的“钱袋子大管家”吴连登,说主席那儿是不是有笔巨款。吴连登一听,哈哈大笑,拍着大腿说:“您这是哪儿听来的小道消息?别说咱们敬爱的毛主席了,就是把整个中央领导层的口袋翻个底朝天,加一块儿,也到不了您说的那个数的零头!”

吴连登这家伙,跟了主席整整十二年,家里头里里外外的账,都得经他那只妙笔生花的手记下。因此,他说的那些话,那可真是字字如金,分量不轻。有次他跟我闲聊,无意间漏嘴说,主席这些年攒下的稿费,你猜怎么着?拢共才一百五十七万!

虽说这数目也不算小,但一想到主席有那么多铁杆“粉丝”,心里头也就释然了。可话说回来,主席那般“阔绰”,咋就过得跟苦行僧似的,连给闺女的遗产都吝啬到只有8000元?这事儿可真让人琢磨不透!

【三、8000元的遗产】

您瞧瞧,咱们那位主席啊,虽说手里头“阔绰”,但那钱袋子可紧着呢,几乎就没见它松过绑。吴连登兄弟私下跟咱透露,主席每个月进账六百大洋,可您猜怎么着?先扣掉十块党费,再算上俩闺女念书的费用,还有那些七零八碎的开支,到月底一合计,也就花个三百来块,真够精打细算的!

嘿,你猜猜看,主席家的开销能有多少?说出来你可能不信,跟一个普通工人家庭花的钱差不多!主席平日里吃的,那都是些五谷杂粮,简简单单,花不了几个子儿。

平日里,主席的开销就那么几样,香烟和书本是少不了的。后来,为了省俩钱儿,主席连书都不舍得买了,成天往总理、邓公他们那儿跑,借书看,看完了再给人还回去。这事儿弄得,周总理老跟主席开玩笑:“嘿,您这又是上我这儿‘搜刮’来了?”

嘿,您知道吗,咱们那位主席啊,手头宽裕得工资都花不完,结果他老人家自个儿提出来要降工资,从六百大洋噌噌噌地给削到了四百多。您说这事儿逗不逗?家里头要是有个啥大项支出,吴连登这位管家就得跑去找主席汇报。主席呢,每次都是笑眯眯地说:“哎,得嘞,省着点儿花!”然后才松口,让动一动那点儿稿费。这日子过得,节俭又乐呵!

一九七二年那会儿,咱们主席的小闺女李讷,嘿,添了个大胖小子!这本就紧巴巴的日子,可就更不好过了。奶粉一买,家里头连锅都快揭不开了,饭都快成了奢侈品喽!

自个儿饿两顿不打紧,可那刚落地的小家伙得吃喝啊,营养得跟上。李讷手头紧,进项不够花销,家里头那点积蓄愣是让孩子的奶粉给喝没了。没法子,走投无路了,只得厚着脸皮去找张耀祠帮帮忙。

张耀祠呢,从自个儿腰包里掏了点钱给那姑娘,扭头就跟主席说了李讷那档子事儿:“主席啊,这年头跟过去可不一样喽,咱得伸把手帮帮李讷,您说是不?再说了,咱可不能让孩子遭罪啊,谁遭罪也不能让孩子遭罪!”

毛主席一听,心里头那个不是滋味儿,真没想到闺女现在过得这么苦哈哈的。他扭过头,跟吴连登说:“讷儿这孩子,真是不容易啊!可规矩就是规矩,公费咱是不能动的。得了,连登,你直接从我稿费里头拿八千大洋出来,这事儿就不用再禀报了!”

这笔钱可真是雪中送炭,帮李讷一家挺过了那段最紧巴的日子。后来啊,咱们那位体贴的主席一想,嘿,不能光顾着一头儿,听说李敏那边日子也不好过,二话不说,又从稿费里划出八千元,给李敏寄了过去。

这笔钱本该早早就揣进李敏的兜里,可谁承想,70年代那会儿,党内又闹起了新风波,连吴连登也给卷了进去。紧接着,咱们的主席也病倒了,一躺就是好久,直到最后,也没能亲手把这钱交给李敏,唉。

老主席走了以后,照着他的心愿,他辛苦挣来的那些稿费,全一股脑儿地充了党费,进了国家的口袋,愣是一分钱也没留给自家孩子。可这事儿里头,李敏申请的那8000块钱,倒成了大伙儿嘴里的热议话题。左商量右琢磨,最后还是一拍大腿,决定了,这钱得给李敏批了,不能让老主席在天之灵为难不是?

【结语】

老主席给李敏留下的,就那么八千大洋,彩电冰箱啥的,是党中央瞧着李敏日子过得紧巴,特意给添置的。李敏一听这钱的来头,眼眶子一热,泪水就啪嗒啪嗒掉下来了。