1985年,原中组部副部长曾志回到了井冈山。这次回乡,她不仅是为了重温革命岁月,更是为了看望她的儿子石来发。石来发是他母亲曾志在革命年代遗留的唯一牵挂。

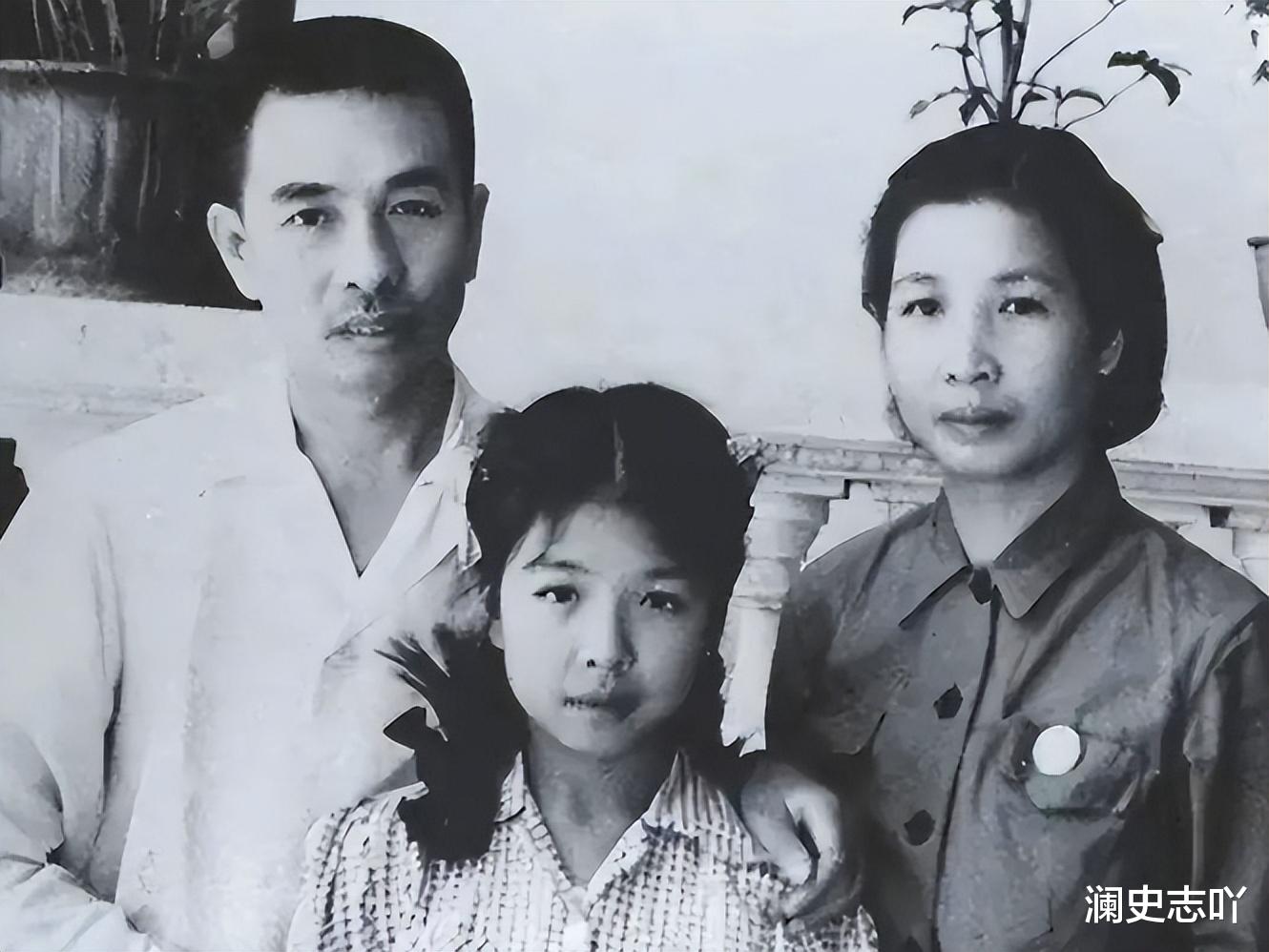

她走进石来发的家,迎面而来的是石来发和孙子,几张珍贵的全家福定格了这一刻的温馨。照片中的曾志70多岁,被儿子和孙子簇拥在中间,尽显天伦之乐。

曾志,原名曾昭学,生于1911年的湖南宜章县一个旧式地主家庭。但她的父母具有较为开明的观念,尤其是父亲和祖父,他们都对教育给予了极大的重视。曾志从小便受到父亲的熏陶,开始接触新思想,了解社会不平等的现状,并对当时的社会动荡和女性地位低下的现象产生了强烈的不满。她的家庭并没有像许多封建家庭那样束缚她的思想和行为,反而提供了更为宽松的成长空间。

曾志开始接触新的思想,尤其是马克思主义和共产主义,逐渐形成了自己的信仰,并为此选择了投身革命的道路。

直到有一天,她遇到了共产党员彭静秋。这位老师的思想和行为深深打动了曾志,引导她走向了共产党组织。彭静秋对曾志的启发,使她认识到,只有通过加入共产党,才能为人民、为女性争取更好的未来。

1926年,曾志毅然决定加入农民运动讲习所,成为了党内最早的一批女性党员。她从此走上了革命的道路,加入了中国共产党的革命队伍。

1927年,随着国共合作的破裂,曾志随革命队伍转战井冈山,她不仅是为数不多的女红军之一,还承担着重要的工作任务。作为红军的一员,她参与了湘南起义、黄洋界保卫战等多场关键战斗,展现了卓越的军事指挥能力。

作为党内的重要干部,曾志不惧艰难险阻,为革命事业的成功作出了重要贡献。

作为井冈山的领导核心之一,毛主席对曾志的能力和革命精神高度评价,曾多次给予她重要任务。在革命过程中,毛主席和曾志之间形成了深厚的革命友谊,毛主席不仅欣赏她的领导才能,还深知她对革命事业的忠诚。

送子别离曾志的儿子石来发的出生,原本应该是她人生中的一大喜事,但在那个战火纷飞的年代,曾志不得不面临抉择。1929年,曾志在一次紧急的战斗后,面临着严峻的选择:为了保全自己和革命队伍的力量,必须暂时离开井冈山。而她年幼的儿子石来发不得不留在井冈山的一个当地农户家中,寄养在不知名的陌生人家庭里。

这一决定对曾志来说极其痛苦。作为母亲,她深知将年幼的儿子送走意味着什么:这不仅仅是一次简单的分别,而是可能会是永别。革命的道路充满了危险和不确定性,曾志无法预见自己是否能够再见到儿子。然而,她深知,革命的事业、人民的未来,必须放在个人的情感之上。

曾志的个人情感生活同样充满了牺牲与波折。她的三段婚姻与她的革命事业息息相关。

第一次婚姻:在革命初期,曾志与夏明震相识。夏明震不仅是革命的同志,也成为了曾志的丈夫。在1928年湘南暴动中,夏明震不幸牺牲。曾志的心中充满了悲痛,但她没有时间为丈夫的离世长时间哀悼。她深知,革命的道路依然艰难,自己的责任远未完成。

第二次婚姻:在夏明震牺牲后,曾志并未选择停下脚步。她继续为革命而奋斗。在这段时期,曾志遇到了第二任丈夫——蔡协民。蔡协民是毛主席的亲密战友,也是革命中不可多得的同志,两人在共同的革命理想和奋斗中产生了深厚的感情。然而,这段婚姻也没有幸免于战争的残酷。蔡协民在执行任务时,不幸被叛徒出卖,被敌军捕获。在敌人严刑逼供下,蔡协民宁死不屈,为了保护党的机密和革命事业,他英勇就义。曾志再次面临失去亲人的痛苦,但她依然将悲伤埋藏在心底,将所有的情感转化为更加坚定的革命决心。

第三段婚姻:曾志的第三段婚姻是在建国后,她嫁给了国务院副总理陶铸。陶铸的出现在某种程度上带来了安定的家庭生活,但曾志依然是一个将工作和革命放在首位的女性。

1952年,曾志终于找到了儿子石来发。那时,石来发已经长大成人,过着平凡的农民生活。令人心酸的是,石来发在很小的时候,养父母就因病离世,他只能跟着年迈的奶奶生活。尽管在她的心中早已期盼着与儿子的重逢,但当真正面对那一刻时,曾志的内心却充满了复杂的情感。她走进石来发的家,看到那个已经成长为男子汉的儿子,心中充满了愧疚与欣慰。作为母亲,曾志没有资格为石来发提供一个完整的母爱,曾经的缺席成了她心头永远无法弥补的伤痛。

母子二人紧紧相拥,泪水在彼此眼中打转。石来发并没有因为母亲的革命事业而产生怨恨,反而更加理解母亲的选择,继续守护着井冈山的家园。石来发继承了母亲的坚韧精神,毫不犹豫地回到井冈山,继续担任着一名护林员的工作,坚守着这片革命的土地。

妇女解放与土地改革

曾志不仅是一位为革命事业献身的女性,她还是一位关心社会改革、推动妇女解放的重要人物。

1949年新中国成立后,曾志作为党内重要干部之一,承担起了领导浙江地区土地改革的重任。浙江的土改不仅是为了给农民分配土地,更重要的是要推动妇女的社会地位和土地权利的改变。

在浙江的土地改革中,曾志推行了一系列创新政策,确保女性能够享有平等的土地分配权。她提出并执行了“男女同地分田”的原则,这一政策确保了女性不再因为性别被排除在土地分配之外。她不仅要求土地分配时必须考虑女性的权利,还要求女性的名字要出现在土地证上,保障她们的土地所有权和使用权。

为了落实这些政策,曾志还带头开展了大量的宣传和教育工作。她通过动员和组织,告诉广大农村妇女,她们有权利参与土地分配并主张自己的权益。

在土改初期,许多妇女因为长期受封建思想的影响,对新的土地政策产生了抵触情绪。有些妇女宁愿将土地证登记在丈夫名下,甚至有些妇女根本不认为自己应该拥有土地的所有权。

曾志通过一系列的实践,发现妇女在土改中的参与程度与她们的自我意识密切相关。她强调,女性不仅仅是家庭的支撑,更是社会和经济发展的一部分,必须争取自己的平等权利。

在她的努力下,许多农村妇女逐渐认同并支持土地改革的政策。

曾志的精神遗产曾志的一生充满了传奇色彩,她不仅是中国革命中的巾帼英雄,更是一位深深影响着后代的伟大女性。

无论是在井冈山时期的艰苦战斗,还是在浙江的土地改革中,曾志始终坚守着革命初心。她为了革命事业,不惜放弃个人的幸福与安宁,甚至将年幼的儿子石来发寄养在外。

直到1985年,在她与儿子石来发重逢的那一刻,曾志的内心充满了愧疚与喜悦。当她看到石来发已经长成一个坚韧的男人,能够在井冈山坚守一生时,她的内心不仅充满了感激与欣慰,也深感自己的付出得到了回报。石来发并没有因为她的缺席而产生怨恨,反而理解了她当时的选择,并继承了她的革命精神,成为一名平凡却坚定的井冈山守护者。

令人敬佩的是,石来发的两个儿子并没有因为奶奶是曾志而得到特殊待遇。他们都在普通的岗位上默默地工作着。

在曾志的晚年,她并未选择安享晚年,而是依旧关注着革命老区的建设与发展。她多次回到井冈山进行调研,了解当地的民生情况,并为当地群众解决实际困难。尽管她年事已高,身体逐渐衰弱,但她依然坚持为人民服务,为新中国的建设出一份微薄的力量。

1998年,曾志病重,感到自己即将走到生命的尽头。她在临终时留下了遗愿:“将自己的骨灰撒在井冈山上。”这是她对这片曾经为革命奋斗过的土地的最后告别,也是她对自己一生事业的最后告白。曾志用一生践行了自己的理想,直到最后,她依旧坚守着对党、对人民的深厚情感,她的精神与力量,永远融入了那片革命的热土。