自然人享有姓名权,有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名,但是不得违背公序良俗。

这是《民法典》中的关于公民“姓名权”的规定,简单来说,就是姓名是公民自己的,只要不违背公序良俗,自己想起叫什么、想赋予这个姓名什么样的含义,是公民的自由,与他人无关。

然而,在现实中的某些时候,这一点却很难做到,毕竟历史上因名字获罪的人比比皆是,比如我们本文的主人公——王百得,就是典型例子之一。

王百得,河北井陉人,1934年5月出生。最初,他并不叫王百得,而是叫“王白旦”,一个非常普通的名字。

王白旦幼年时曾念过几年私塾,后来因家境破败辍学,直到家乡解放后,他才得以重新入学。1951年9月,17岁的王白旦离开家乡,来到山西太原投靠在电业局工作的兄长,次年进入太原钢厂工作,成为了一名炼钢工人。

王白旦不仅肯吃苦,而且脑子灵活,学东西很快,所以进入钢厂工作仅一年时间,他就由学徒工转为了正式工人,之后又被批准加入了中国共产主义青年团。

1956年初,此时已经成长为太原钢厂“骨干”的王白旦,被组织选派到黑龙江齐齐哈尔钢厂工作。

众所周知,齐齐哈尔钢厂是“一五计划”期间,苏联援助的新中国唯一一个特殊钢厂,曾有着“共和国的掌上明珠”之美誉。当时,为了建设和发展该钢厂,党和国家投入了大量的人力、物力和财力,其中光是生产和管理人员,就是从全国各地的钢铁企业中抽调上来的,王白旦就是其中之一。

作为国家亲自挑选出的“幸运儿”,王白旦的心中感到了前所未有的激动和兴奋,而与此同时,一种荣誉感、使命感油然而生,这也促使他下定决心,一定要多炼钢、炼好钢,争取早日改变国家一穷二白的面貌。

除了每日努力工作外,王白旦也经常思考如何才能提高炼钢效率。正所谓“功夫不负有心人”,经过他和团队反复研究和实践,终于将炼钢的时间从原来的10至12小时,缩短至8个小时左右,每月多产出十几炉钢。

在组织多年的培养下,王白旦不仅工作出色,生活作风也很硬朗,终于,在1959年9月,25岁的王白旦被批准加入了中国共产党,成为了一名光荣的共产党员。

入党后的王白旦,干劲更足了,他所在的三号炉不仅被评为了“模范班组”,他自己也获得了“健将”的荣誉称号。

1960年底,王白旦还被晋升为八级工,并提拔为炉长。次年,在学习毛主席著作的浪潮中,王白旦又因表现出色,成了厂里树立的典型,并获得了厂党委的最高奖励——《毛选》第四卷。

毫无疑问,王白旦只要继续努力,将来一定会有一番作为,说不定还能成为厂领导。然而,让所有人万万没有想到的是,王白旦的“成功”竟然会来得如此迅速。

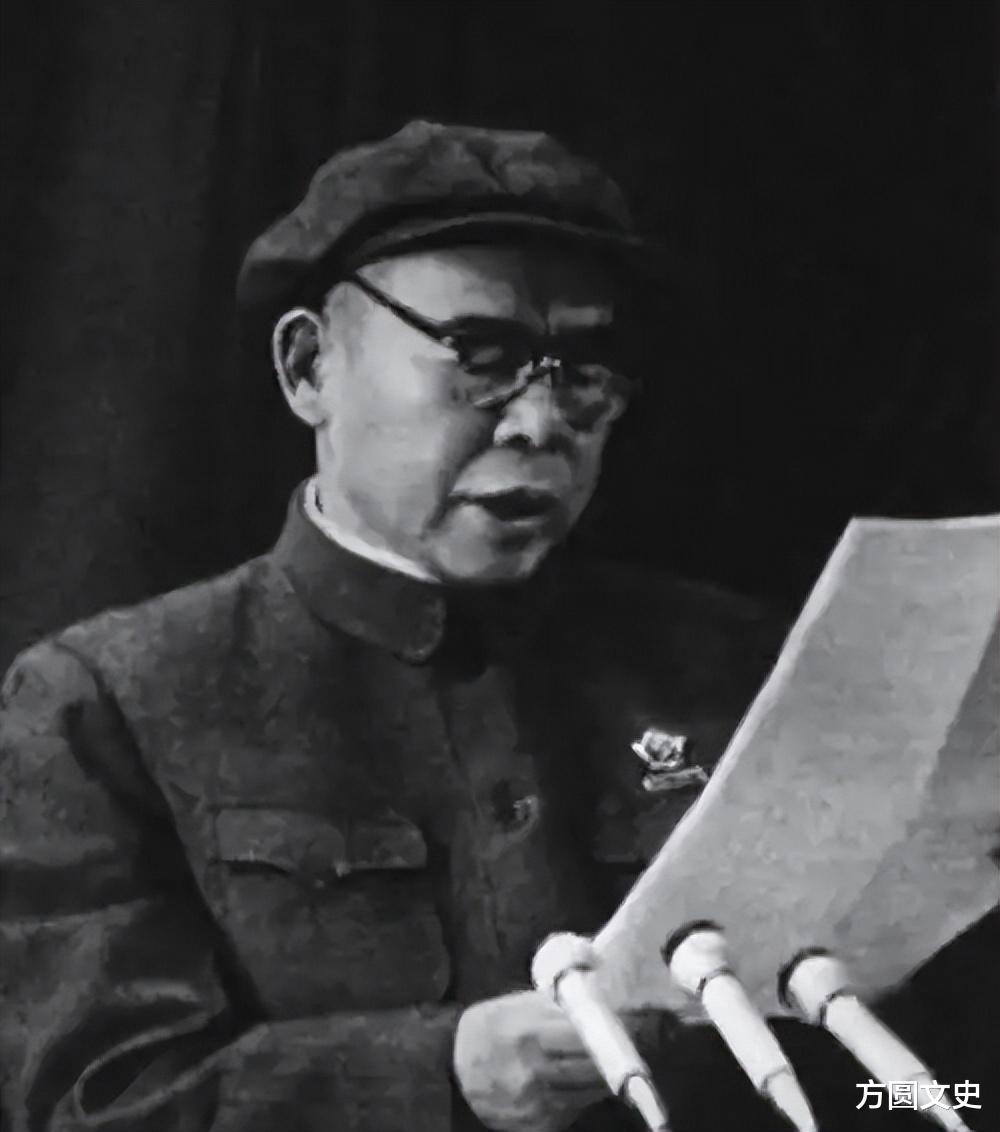

1969年“九大”召开前,作为党员技工的王白旦被选为了“九大”代表,前往北京参会。

然而,原本被选为“九大”代表就已经令人意外了,在“九大”上,王白旦竟然还被选为了中央委员,而更令人吃惊的是,他的选票竟然跟毛主席“平起平坐”。

就这样,毫无政治生活经验的王白旦,从“小人物”一跃成为了“大领导”。

有了这层关系的加持,王白旦的人生如同“开挂”一般,不仅成为了齐齐哈尔钢厂的党委副书记,还成了黑龙江省总工会副主任、齐齐哈尔市委副书记,可谓风光无限。

有趣的是,在“九大”期间,周总理曾打趣道:王白旦同志,你这个名字念白可不大好听啊!

王白旦的名字虽然很普通,但如果念成谐音的话,确实不太好听。于是,在此情况下,一位“大人物”突然站了出来,亲自为他改名,而这个大人物不是别人,正是位高权重的陈伯达。

陈伯达建议在王白旦的“旦”字下面加一竖,为“早”字,即“王白早”。而王白旦对此也没有拒绝。

就这样,此次首都之行,王白旦不仅身份变了,就连名字也变了。但怎料,在1970年8月的“庐山会议”后,他竟差点因为这个名字受到了牵连,最后还是在周总理的帮助下,他才得以幸免于难。

然而,更为有趣的是,当江青得知此事后,竟主动提出要给王白旦再改一个名字,叫“王百得”。

跟上一次欣然接受不同的是,王白旦对于这次改名表现出了极大的不情愿,因为他担心又会重蹈覆辙,可一想到江青是主席的夫人,最后只好同意。

但不可否认的是,这次改名确实也为他带来了短暂的荣光,在1973年的“十大”上,王百得又成为了一名中央候补委员。

不过,这样的荣光来得快,去的也快。1976年10月后,一切重归平静,王白旦因为这两个名字成为了重点审查的对象。在此期间,王白旦积极配合组织审查,他的问题很快就查清楚了,他确实与那些人没有什么关系。

事后,有人曾建议他把名字改回来,但他却始终不以为然,他说道:“名是名,我是我,改不改有什么关系!”

其实,王白旦这样说并没有什么错,名字不过是用来给人叫的,而所谓的“姓名权”,说到底也只是人权之一而已,根本没有什么可稀奇的,也更不应该将其作为一个人“获罪”的理由。

然而,王百得的问题虽然查清楚了,但他的工作和生活还是受到了一定的影响。

尽管他选择重新回到钢厂重操旧业,但厂领导鉴于他此前的“特殊”身份,所以并没有给他安排实际的工作,只是挂了一个“顾问”的虚衔。

但王百得可不管了这些,他一回到钢厂,就立马恢复到原来的样子,和工友们一起上工,三班倒,真正做回了工人。

从“大领导”到工人,这样的落差不是任何人都能接受的,但王百得做到了,重回钢厂的他不仅没有任何架子,反而比起之前更加努力。

1989年,55岁的王百得已经临近退休,妻子也为他安排好了退休后的生活,但厂领导表示要多留他一段时间,做好“传、帮、带”,王百得毫不犹豫就答应了。

从1990年后,王百得就已经不属于编内职工了,因此在待遇上除了100元的补差费外,其他的福利待遇统统都没有。但即便如此,他还是无怨无悔,他表示:“只要炉上需要,我就干”,他用自己的实际行动,践行了他当初在入党申请书中许下的诺言——“我愿把自己的一生献给党和人民的事业。”

王百得一直工作到1994年才正式宣布退休。然而,原以为退休后就能过上闲适、幸福的生活,但由于病痛,家中的经济负担变得越来越重,生活也没有了往日的欢乐。

2005年的元宵节刚过,王百得的妻子便因胃癌不幸病故。

王百得的妻子在查出胃癌后,她就决定放弃治疗,自己默默承担病痛的折磨,因此一直没有告诉丈夫。直到妻子病倒,无法进食后,王百得才得知真相。然而,尽管王百得拿出了家里所有的钱为老伴治病,但最终还是无济于事。

老伴去世后,王百得整日茶不思饭不想,心情十分郁闷。同年12月15日,王百得也因病去世了,终年71岁。