1949年年底,当“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”这一庄严的声音还在天宇回响激荡的时候,毛泽东便开始着手出访苏联的准备工作。

毛泽东

毛泽东首次出国前的准备毛泽东这次访苏,适逢斯大林七十寿辰。既然是去祝寿,又是同斯大林初次见面,当然要带些礼物去。江青闻听此讯后显得异常热情,她上半年去过一趟莫斯科,并受到斯大林的礼遇和夸赞,所以一听说要给斯大林带礼物,她便积极主动地向中央办公厅提出她的建议:送一些能表达中国国情的礼物去,最好只送农产品和手工艺品。

忽然有一天,毛泽东把中央办公厅主任杨尚昆叫到他的办公室,一见面就问:“给苏联的礼品准备得怎样了?”

“选了一些,江青同志正在帮我们一起选。”杨尚昆笑着回答。

毛泽东听后,觉得不合适,于是告诉杨尚昆,选礼品的事不要让江青插手,她不懂。你们和外交部办就行了,选出来让周恩来做决定。

随后,毛泽东还建议:“礼要送其需。我看苏联现在冰天雪地,一定缺少新鲜的蔬菜和水果,你们不妨选一些大白菜、大萝卜、大葱、大梨子……”

杨尚昆听后说:“礼品的事,我回去再和外交部研究一下。现在,我把访苏的准备情况给您汇报一下。”

毛泽东、杨尚昆

毛泽东吸了一口烟,和杨尚昆聊了起来。

站在一旁的卫士李家骥不便多听,就退了出去,直奔江青办公室,因为江青有事找他。

见面后,江青告诉李家骥,主席很快就要去访问苏联,她已向主席建议,要他跟着一起去。

“是吗?不知道。”李家骥到毛泽东身边时间不长,深知自己缺少工作经验,所以处处小心谨慎,多思考,少说话,特别是和江青相处更不敢说多余的话。他不大相信地睁大眼睛说:“我行吗?银桥比我有经验,比我熟悉情况,比我更合适。”

江青听后向李家骥解释,李银桥家里有事去不了,主席已经同意让你去了。随后嘱咐李家骥:“这件事只有你我知道,还处于保密阶段,不能公开。你不要对任何人说,但可以做思想准备。”

李家骥表示,自己知道纪律要求。随后便告别了江青,去毛主席身边值班了。

李家骥

关于为毛泽东制作出国服之类的事,都是周恩来亲自把关,由叶子龙、汪东兴和李银桥具体操办的。当时,周恩来建议毛泽东要顺应国际的礼仪,都做黑色的:黑色的礼服、黑色的皮鞋、黑色的袜子。但毛泽东不想如此繁琐,就执拗地说:“出一趟国怎么还这么复杂?我就不穿黑的了。”

周恩来知道毛泽东有说一不二的脾气,于是就去做工作,无论如何得让他穿黑的。“这是我们新中国的主席第一次出国访问,一定要和外交礼节相适应。”毛泽东听了周恩来的一番理论,就说:“那好吧,做一套黑的,一套灰的。”

在做衣服的过程中,既考虑到国际上的礼节又照顾到毛泽东的习惯,黑色服装和灰色服装各做两套。毛泽东得知给他做了四套衣服,又马上不安地说:“新衣服做得太多了,如果在西柏坡就不会做这么多,花钱不少啊!刚刚进城,我毛泽东也开始浪费了。你们记住,今后不能再给我做衣服了,这些衣服够我穿一辈子的了。”

12月2日,叶子龙送来了李家骥的出国护照。李家骥看到护照上有他的照片,还有他不认识的像麻花一样圈圈点点的外文,于是就像收藏家在欣赏古玩那样看了正面看反面,最后又把眼睛盯在自己的照片上。拍照的那天由于赶时间未来得及理发,他穿着那件土八路的棉袄,留着很长的头发就把相给照了。

叶子龙、毛泽东

“别看了,别看了!你的形象很有风度,穿着大棉袄,留着大背头,像个资历不浅的老干部啊!”叶子龙开了个玩笑,接着问李家骥,“主席的衣服试了没有?”

“试过了,很威风。”李家骥的目光离开了护照。

三天后的一个中午,江青问李家骥:“明天你们就要上路了,主席的东西都准备好了吗?”

“全都准备好了,一共装了两个箱子。”李家骥回答。

江青还是不放心:“你再问问李银桥,看还有没有落下的东西,我晩上要过来检查。”

晚上十点钟,江青果然过来检查了。她看了看毛泽东的两个箱子以及所带东西的清单,然后满意地说:“很好,就这样吧!”

12月6日,身披斗篷、头带皮帽的毛泽东与随行人员陈伯达、叶子龙、汪东兴、师哲等人离开丰泽园,在西直门火车站登上了开往莫斯科的专列。

毛泽东

专列上毛岸英陪伴父亲一夜未眠一场大雪,把松辽平原装点得洁白素雅。这是瑞雪,预兆着毛泽东和斯大林这两位伟人的重要会谈将获得圆满成功。

专列在中长线上日夜兼程地疾驶,滚滚的车轮奏响了一往无前的进行曲。已是后半夜了,毛泽东丝毫没有倦意,仍像往常一样在吸烟、喝茶、想问题,不时在文件上批注几个字。

在车厢的颠簸摇晃中,毛岸英向毛泽东走来:“爸爸,躺下休息一会儿吧!”

为国为民日夜操劳的毛泽东,平日里很少有时间同儿子在一起说说话谈谈心。现在儿子就在身边,仍未睡觉。他放下手里的笔,看着儿子站在那里,不由得疼惜地说:“岸英啊,你快去睡吧!”

毛岸英走近了说:“我年轻,不困……”

“傻孩子,年轻人才容易犯困哩!”毛泽东慈爱地说。

毛岸英在毛泽东的身旁坐下来,他想多陪陪父亲。

毛泽东、毛岸英

夜色虽已浓重,但一望无垠的雪地竟把远山近树辉映得黑白分明。专列突然驶进森林,在茫茫的林海深处逶迤穿行。毛泽东看着窗外飞驰而过的冰川雪树,知道这里离气候最寒冷的西伯利亚不远了。他转过头来对毛岸英说:“我学了几个俄文单词,背一遍给你听听,看发音准不准?”

“‘达瓦里西’是同志的意思,‘兹特拉斯特乌耶节’是您好的意思,‘斯巴塞巴’是谢谢,‘达斯维达尼亚’是再见的意思……”

天刚蒙蒙亮,陪伴父亲一夜未眠的毛岸英走到一张靠窗的椅子上坐下来。中央社会部部长李克农见了,也走过来坐下,他看到毛岸英由于长时间没有睡觉已经双眼充血,便劝他抓紧时间合一会儿眼。

毛岸英微微一笑说:“李部长,你不是也没睡吗?”

李克农觉得,毛岸英懂俄语,这次去苏联是个不错的机会,为什么不跟主席说说,让岸英也去苏联呢?

毛岸英微微摇了摇头,说这次代表团的人选是政治局常委集体讨论决定的,自己不能去找爸爸说。

毛岸英、毛岸青

“情况特殊嘛!你精通俄语,又熟悉苏联。要不,我去说?”

“您可别去说,去了准得挨批。”毛岸英打了一个哈欠,“把代表团送到满洲里,咱们就一块打道回府……”

毛泽东安全到达莫斯科十天后,毛泽东终于安全到达了莫斯科,斯大林等苏共中央领导人以最高的礼仪来欢迎这位来自东方的胜利者。欢迎仪式结束后,毛泽东下榻于莫斯科西南郊姐妹河畔的孔策沃别墅。这是斯大林在卫国战争期间的住所,房子不大,地上有三层,一、二层住人,顶层是台球室。地下室有厨房、工作人员用房和作战指挥室等。

关于毛泽东的住宿,这里还有一个小插曲。当时毛泽东来到苏联方面给他安排的房间后,一看到屋内的陈设,觉得这里实在太“高级”了,“我睡不来这种软床”。于是,在毛泽东的要求下,卫士李家骥和中国大使馆的同志们一起,帮毛主席重新布置了房间:床板换成了木板,上面铺着毛泽东从国内带来的用惯了的旧褥子、旧床单、毛巾被、灰毯子,还有一个荞麦皮枕头。

毛泽东画像

当天晚上,就是在这张临时搭起的木板床上,毛泽东辗转反侧,思绪难平,他在回忆着曾在莫斯科生活过的五位亲人:贺子珍、毛岸英、毛岸青、娇娇,还有他那未见过面的小儿子——

1938年秋天,刚到莫斯科的贺子珍不顾长途跋涉的疲惫,就急不可耐地跑到医院,要求取出体内的弹片。医生检查后遗憾地告诉她,弹片已经和肉长在一起了,不可能也没有取出的必要了。

贺子珍到莫斯科不久就生下了一个小孩子,由一位金发碧眼、古道热肠的老太太伺候她月子。满月以后,她把孩子送进育婴室,便走进俄国布尔什维克党为培养亚洲地区的革命者专门开办的东方大学。

贺子珍听说毛岸英和毛岸青就在附近的国际儿童院学习,于是就带上水果去看望他们。从此,两个孩子差不多每天放学后都要到东方大学找贺妈妈,找他们回家的温暖感觉。

每到周末,母子几人在宿舍里团聚。贺子珍像对待亲生儿子一样关心岸英和岸青,用自己的津贴给他们买这买那。她经常给兄弟俩讲祖国、讲延安、讲杨开慧,还与他们一起下棋打扑克。在异国他乡能享有这种亲情和欢乐,不仅抚慰了兄弟俩孤寂创伤的心灵,而且也使他们尝到了人世间最难能可贵的母爱。

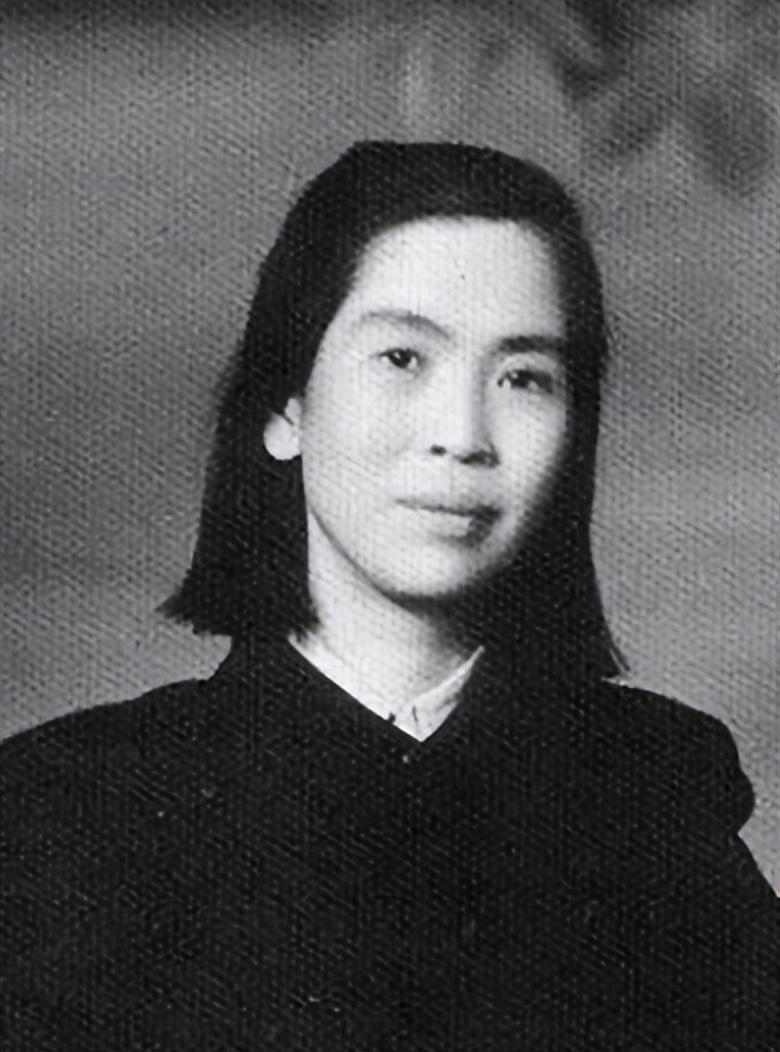

贺子珍

良辰易逝,好景不长。正当他们对未来生活充满希望的时候,不幸的遭遇接踵而至,尤其是贺子珍那个刚满十个月的小儿子突然得了肺炎,还没来得及送医院救治就夭折了。后来,不满四岁的娇娇来到了她妈妈身边。再后来……毛泽东长叹一声:“太苦了!”

走出国门的毛泽东正在忙于国事访问,而留在家里的江青却闲居无事。此刻她想起了不久前在北京站为宋庆龄送行的情景,不禁勾起了她对上海的无限怀念,于是给毛泽东发了一封电报,提出想到“新解放区”去看一看。

为了让江青了解新区土改的情况,毛泽东审阅后同意了,但也也有一些要求。毛泽东的回信是通过电报发给在北京主持中央工作的刘少奇转交给江青的。信中说:

少奇同志阅转江青:

一月一日来电已悉。同意你去新区看一看,但须得少奇同志同意。如果他同意的话,则应以中央政治研究室研究员的名义由中央组织部写介绍信给新区党的组织。因此还须和廖鲁言同志谈好,并得到他的同意。到新区后注意只收集材料,不发表意见,并须顾到不要给当地党政以较多的麻烦。以上统向少奇同志接洽,由他作决定。

毛泽东

一月四日上午四时

毛泽东

获得毛泽东的批准后,江青登上了南下的火车。她已有十几年没有到过上海了,尽管那个城市已发生了深刻变化,但她一想到即将故地重游,心情还是非常激动的。

再次来到上海,江青逛了商店,并在陈毅的建议下参加了一些文化活动。后来,还离开了上海,去无锡考察了当地闻名全国的茶叶业和丝绸业。

李讷一头扎进怀里,娇娇拉紧爸爸的手1950年3月4日,毛泽东终于结束了在苏联的访问,带着丰硕的成果回到了北京。

在这长达近三个月的时间里,是新中国成立后毛泽东第一次离境出访,同时也是新中国成立后中苏之间第一次最重要的正式外交活动。在这次活动中,经过双方的共同努力,签订了《中苏友好同盟互助条约》,最终决定了中苏两国之间的一系列重大问题,对国际政治特别是远东地区的形势产生了重大影响。

毛泽东

听说毛泽东回来了,丰泽园里的工作人员纷纷赶了过来。大家争先恐后地和毛泽东握手,簇拥着毛泽东走进菊香书屋。

毛泽东在他的办公桌前坐下,阎长林和李银桥一左一右地忙着为他斟茶、点烟,其他人也都围拢他说着、笑着,好不热闹。

毛泽东被热烈的气氛包围着,十分动情地说:“金窝、银窝,不如自家的草窝。外面世界千般好,不如家里乐逍遥。还是家里好!”

“主席,您胖了呢!”江青看着毛泽东说。

“爸爸显得年轻了!”娇娇拉紧了毛泽东的手。

李讷则一头扎进毛泽东的怀里,撒娇着说:“爸爸,爸爸,我可想死你了!”

毛泽东笑着说:“我也想你们呀!”

说话间,毛岸英和刘思齐也过来了。刘思齐关心地问毛泽东,爸爸怎么去了那么长时间,可急死我们了。

毛泽东慈爱一笑:“我很好啊,我这不是健健康康地回来了嘛。”

毛泽东

这时,毛岸英岔开了话题,调皮地问:“爸爸给我们带什么洋货来了?”

岸英突然说这个,倒是给毛泽东提了个醒。毛泽东让叶子龙把礼品分给大家,正说着,汪东兴走了进来。毛泽东忙问:“你不在家休息,怎么也过来了?有么急事吗?”

“没有没有,就是想来看看主席。”汪东兴说完便板起面孔批评大家,“主席刚回来,你们也不知道让主席休息休息,都到叶主任那儿拿礼品去!”

孩子们一听,高兴地都去找叶子龙了。待众人离开后,毛泽东单独对李银桥说:“把小韩接过来吧,我想见见他们!”

于是,就在毛泽东回国的第二天,李银桥从香山接来了妻子韩桂馨。从此,毛泽东之前在延安工作时,身边常在的工作人员终于到齐了。