中山市博物馆,位于广东省中山市石岐区,是国家二级博物馆。始建于民国二十一年(1932年),前身为旅美华侨肖悔尘创办的侨立中山公医院。

1984年9月中山市人民政府正式把原侨立公医院首层拨给市博物馆使用,并且同意其成立“中山市博物馆”。

我们现在介绍的中山博物馆是2022年新建并正式开放的新馆。主体建筑分为地下二层、地上三层,现有藏品16275余件/套,珍贵文物544件/套。

风起伶仃洋 漆壁画 长17.64米 宽9.06米

中山博物馆最大的特色就是秀外慧中。内部设计将岭南建筑的通透、自然、雅致和现代建筑中的灯光、色彩、虚拟技术相结合,营造出一种如梦似幻,体验感极强的参观氛围。

今天,我们就带领大家通过参观这个小众的博物馆,去了解中山的历史。

第一展厅:海上香山蛮烟雨

中山,古称香山,据北宋《太平寰宇记》记载,香山因“地多神仙花卉”而得名。南宋绍兴二十二年(1152年)设置香山县,隶属广州府。

县境包括今中山市、珠海市、澳门特别行政区。设县时,境内是一群海洋环绕的岛屿,其中最大的香山岛演变为今天的五桂山山脉及其四周丘陵。古人主要居住在五桂山四周的海滨和周边海岛上。

古代香山为古珠江口海湾上的系列岛屿组成。境内山脉蜿蜒,连接多个山列。大约在5000余年前,香山先民已经在这里生活、劳作、繁衍生息。

他们为了适应恶劣的生存环境,逐步从原始渔猎采集过渡到渔猎和农耕相结合,并创造出早期文明。

石岭山海蚀遗址 中山市黄圃镇

石岭山海蚀遗址位于黄圃镇尖峰山北段石岭山山脚一带,形成于晚全新世之前海侵时的古珠江口海湾中岛屿时期(距今约7000~2000年),由海浪长期侵蚀海岸而形成,包括海蚀穴、海蚀崖等独特地貌。

石岭山海蚀遗址不仅是广东沿海地区迄今为止所发现的规模最大的海蚀遗址,而且也是广东省为数不多的保存完整的海蚀遗址之一,有着非常独特的科学价值和美学价值。

香山地区出土了新石器时代石斧、石锛、石锤、石网坠、石刀、石拍、砺石、饼形石器和商代石戈等。这些石器以岩石为原料,它是人类最初的主要生产工具。

这些石器的出土,代表着香山远古先民,逐渐告别蒙昧,走向文明的历程。

米字纹陶瓮 战国时代 1990年中山市下沙墓葬出土

在我国新石器时代流行一种模印纹饰的陶器,叫做“印纹陶”。印纹陶就是在做好的未干的陶坯上,用印模将所需的花纹在所定部位捺印上去后进行烧制的带有花纹的陶器。

当时常用的花纹有绳纹、方格纹、蟠虺纹、箅纹等。随着几何印纹陶的发展和原始青瓷的出现,当时岭南地区已经具有较成熟的陶瓷生产技术。

春秋晚期至战国时期,米字纹逐渐取代夔纹等成为主流,而此时,几何印纹陶也开始走向衰落。

香山地区出土的彩陶器,是珠江三角洲地区较有代表性的彩陶器,在岭南出土的彩陶中占有重要的地位。

新石器时代的香山居民过着群居生活。他们成群进行渔猎、采集、饮食、烹煮,栖居于简陋的窝栅之中。生产工具非常简单,渔猎方式也很原始,主要靠手捕、竿钓、网捞、标刺等。

渔获除供食用外,如有剩余,他们会进行简单加工,然后用陶罐等器具储存,作为以晴补雨、以丰补歉的储备。

中山市南朗龙穴遗址出土了彩陶圈足盘、彩陶圈足碗、绳纹陶釜、石斧、石锛、石网坠等新石器时代器物和商周时期的石拍、陶壶、陶釜、青铜剑等。

而环珠江口湾区的香港大湾遗址、深圳大黄沙遗址、东莞万福庵遗址、珠海后沙湾遗址等出土的新石器时代器物多以组合为主,并配有彩绘、绳纹、刻划纹等纹饰。

这些遗址反映出环珠江口湾区新石器时代受到长江流域考古学文化的渗透和影响,但也具有自身相对独立和稳定发展的文化特点。

第二展厅:安民易俗成村聚

广州府香山县之图

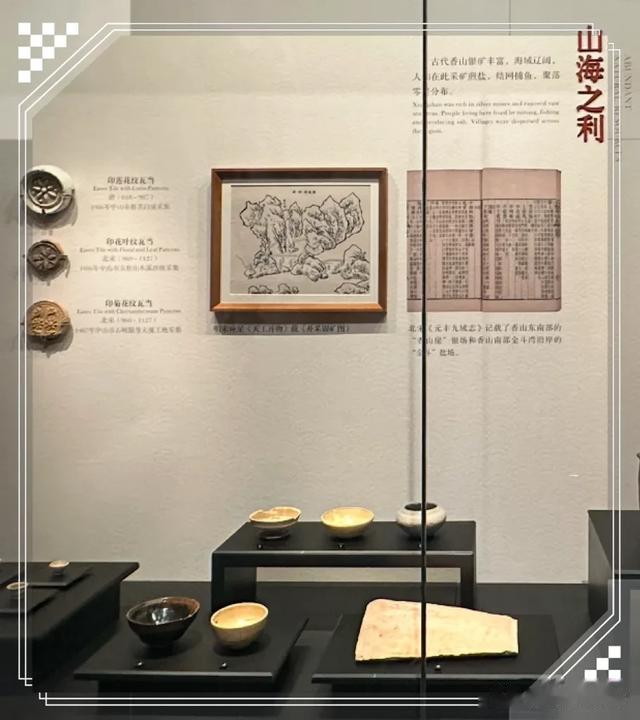

自秦汉至宋元,香山地区一直是珠江口海湾中远离大陆的一群岛屿。先民以渔盐、矿产、农耕为生。南宋时期的立县、勤王的传说,反映了国家秩序开始在香山地区确立。

明王朝在香山设立卫所屯田,开发沙田,村落人烟逐渐稠密,儒学教化在乡间普及。至清代,经历沧海桑田,香山岛逐渐与大陆相连,物阜民丰、文风鼎盛。

从这幅“广州府香山县之图”的绘制,我们可知,香山依旧是群岛分布的地理状态,但各岛屿已经有村落分布。

香山古时隶属东莞,岛屿众多,地广人稀,南宋立县加速了当地的开发。此后各岛屿周边海坦逐渐淤积成陆,绵连成片。

随着香山地区农业的发展,为便于“输粮纳税”,南宋朝廷于绍兴二十二年(1152年)设立香山县,隶属广州府。

南宋末年,元军队攻陷临安,南宋朝廷自福建败退至广东沿海,以马南宝为首的香山百姓献粮劳军,起兵勤王。宋元双方在珠江口海域数次交战,以宋军失败告终,宋朝覆亡。

明代初年,明王在广州府各滨海要地设立卫所,收编本地居民入籍,“三分守城,七分屯田”,扩大了香山北部沙田开发的规模。发展至清代,香山已是良册万顷,树庄林立。

蒲牢钮铁钟 明成化十五年(1470年)

此枚蒲牢钮铁钟,铸造于明成化十五年(1479),发现于中山市黄圃镇。铁钟为圆形,口沿外侈,腹部铸有铭文三十九字。

明代初年,朝廷在广州府各滨海要地设立卫所,收编本地居民入籍,入籍百姓均要“三分守城,七分屯田”。

在此背景下,卫所军户在香山县黄圃等地大片地区开发沙田。受沙田开发的推动,至明代后期香山已是良田万顷,村庄林立。铁钟已然成为香山沧海桑田巨变的见证。

另外,“蒲牢”是中国神话传说中“龙生九子”的第四子。据说蒲牢生活在海边,听到鲸鱼就会大声鸣叫。将其铸在钟纽上,有警醒和提醒的意思。

明中期以后,士大夫在地方上大力推广儒家礼仪,许多乡村纷纷编修族谱,建立祠堂,设置义田,聚族而居。

香山宗族通过在祠堂举行祭祀祖先等一系列仪式活动,联系族属感情,强调伦理道德,强化家族凝聚力。

有的宗族在祠堂内设有书垫,向族人传授文化知识,灌输家族伦理,也为子弟登科入仕创造条件。

另外,宗族也重视以祠堂内的装饰布置和举行仪式活动潜移默化地规范族人的行为,形成优良家风打下基础。

在大开发的浪潮下,香山聚落日渐密集。人们设立社坛,创建庙宇,组成乡村里社,守望相助,繁衍生息。清中期以后,香山民物殷繁,与周边县邑并驾齐驱,跻身大县。

清代以前,香山地区山海交错,岛屿棋布,与周边地区居民交往频密,粤语、闽语、客语三大方言系统的地方话在这里交错分布。

香山县学宫祭祀礼器 清朝

香山官绅致力于儒学教化,广置学田,修缮学宫,开办书院。香山县学宫又称文庙、儒学,是古代庙学一体的官办教育机构,教谕为主管学宫的官员,负责学宫的祭祀以及生员学习事宜。

作为文庙祭器,这些学宫祭祀礼器不仅是开启香山文教进入蓬勃发展新阶段的见证物,也是香山文教进入新阶段后逐渐昌盛的见证物。

这件清代铁牛尊就属于文庙祭器中的一种。其为生铁铸造,整体呈水牛形。它四足直立,仰头,背有开口,上有头盔形盖。器身置鞍饰,鞍饰上刻有花卉纹。

在铁牛的肩颈处刻有铭文“乾隆三年仲冬吉旦制 香山县学”,铭文外饰方框。铁牛尊为清代香山县学宫祭祀礼器,也称铁牺尊,是祭祀时用的盛酒器。

明清时期香山名流广开诗社,相互切磋。形成了以品评菊花为主题的结社活动,这一活动至清代演变为盛大的菊花会。首界成规模的全乡性的菊花会举办于清嘉庆十九年(1814年)。

这个展厅聚焦中山地区村落形成与民俗文化的演变。展现了村落从古代到近代的发展历程,以及民俗文化的传承与变迁。

生动呈现了中山村落的建筑风格、生活习俗和社会结构,体现了“安民易俗”对村落凝聚与文化融合的深远影响。

第三展厅:渔户田庐水城国

千百年来,由岭南东西北山地流出的江河,挟带着大量的森林腐土从珠江口入海,在海湾内淤积成陆,烟波浩渺的海面逐渐衍变为广袤的平原。

陆进海退的变迁,把以船为家的水上人引向陆居从事农耕,万顷良田自海中浮生,大沙田成为香山独特的自然景观。

小榄、古镇东南是香山境内较早淤积成陆的地区,由数量众多的沙洲组成,古时称作西海十八沙,其开发可以上溯到宋元时期。

明清以后,小榄水道以东海域相继形成了许多沙洲,统称东海十六沙。到近代,磨刀门外的沙坦也逐渐向南扩展。三大沙田区环抱着五桂山形成今日中山的基本地理格局。

明清时期,香山的沙田开发进入快速发展阶段,基围沙坦相连成片,水道河涌纵横交织,耕馆耕寮散布,沙田经营自成系统,大沙田区成珠江三角洲的粮仓。

沙田开发不仅保障了城市乡镇和经济作物区的粮食供应,也为本地的人们生活居住、繁衍生息提供了广阔空间。

耕种沙田的水上人在堤围上搭寮居住,在围内种植水草、水稻、果树和甘蔗等作物。围与围之间的水道与围内的河涌,构成沙田区舟楫运输的交通网。

较早成田的地区随着耕作开发日久,不再受海水潮灌,粮食产量大幅提升,定居于此的百姓经过长期生息繁衍,日趋富足兴旺,进而形成宗族。

这个展厅以水乡文化为主题,展示了中山地区独特的水乡生活、渔业传统和农耕文明。生动再现了渔民生活、水上村落和农田景象。

让游客仿佛置身于水乡环境中,感受中山水乡的历史文化与自然风貌,突出了人与水和谐共生的主题。

中山博物馆一共有五个专题展厅,由于篇幅有限,我们将分上、下期来为大家介绍。

好了,今天的内容就到这里,我是晓姝。原创不易,欢迎您的关注、点赞以及在评论区的留言,我们下周一再见。