本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

40年代距离我们现如今的时代其实并不遥远,但是当我们回看历史时却会发现,曾经的生活和民生百态与现如今相比简直是有着天壤之别,无论是从穿着打扮或时局现状都展现出一种动荡与不安。

曾有一名美国人前往中国安徽在蚌埠拍摄了许多照片,这些资料就真实还原了40年代末期50年代初期蚌埠人们的生活与国家现状,有热闹非凡的集市也有扒着火车逃亡的普通百姓,这些老照片你可曾见过呢?

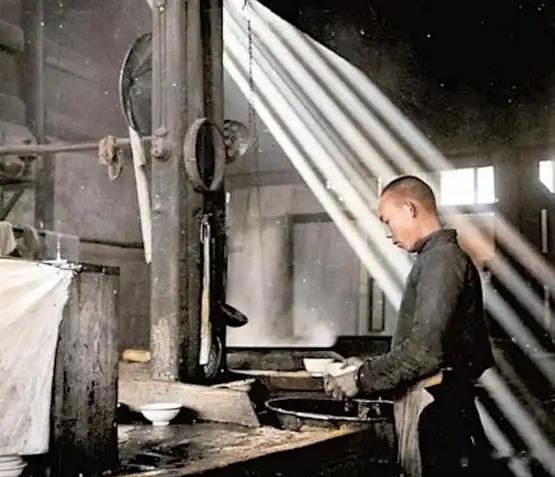

在40年代大多数的商贩都是采用移动售卖的形式,因为那时候想要租赁商铺比较麻烦,加上租金比较昂贵,因此通常都是在家中制作用竹筐或提篮直接拿出来售卖,照片中就是一名商贩正在一辆军列前卖油条的画面。

两名士兵望向商贩提篮中的油条正在询问价格,能够看到提篮中的油条数量已经不多了,每次都是装的满当当的出门,能够售出一半也足以说明这个商贩的生意还是不错的,那时候商贩的期许就是火车能够停靠得久一些,他能有更多的时间去推销自己的东西。

除此外就是希望每日带出去的东西能够顺利卖完,而蚌埠本就是以火车出名的,因此即便是清苦年代每天停靠在这里的军列和运输货车还是比较多的,因此在40年代时期有不少商贩就会固定在蚌埠火车站售卖货物以此来养家糊口。

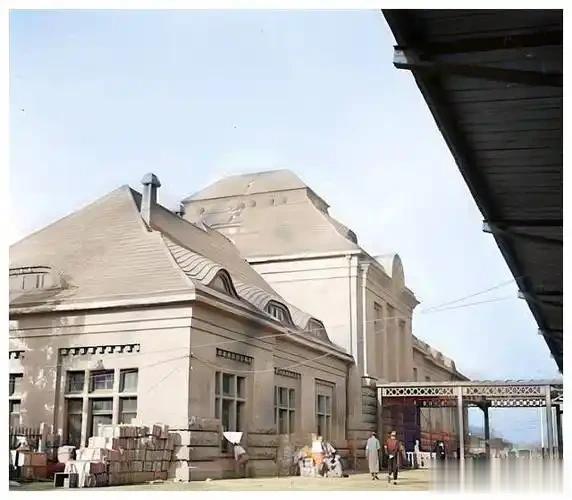

照片中就是蚌埠火车站的站台,蚌埠地区的发展离不开火车,因为早在清朝时期蚌埠还只能算是一个小村庄,物资比较匮乏,交通也非常不便,不过等到光绪年间也就是1908年左右,天津到江苏南京等地开设了一条名为“津浦铁路”的火车路线,这也为蚌埠日后的繁荣埋下了伏笔。

在1911年5月15日这一天津浦路局就正式将蚌埠这个渡口小村设立了一处停靠站点,蚌埠火车站的诞生让昔日的小村庄摇身一变成为了繁华的城市,因此蚌埠一直有一个特殊的称呼,人们都说蚌埠是一座“火车拖来的城市”。

时代变迁总是快速又惊人的,曾经的火车站虽说有专门设立的站台但是整体还是比较简单的,围栏也仅仅只是用大块石砖砌上了一个矮墙,也没有专门的检票点,检票一般都是上车前由列车员统一查验,与现在的方便快捷相差甚远。

在四五十年代,蚌埠火车站并不只单是停靠军列,一些来往的火车和运输列车也都会停靠在这里,因为当时全国设立的火车停靠点并不多,基本上也都是一些比较重要和相对较大人流量、货运量比较大的城市才会设立专门的停靠站点。

在蚌埠火车站内除了能够看到端着食物四处贩卖的商户以外,还有专门等在这里准备充当临时劳工的人,因为那时候上下货物并不会有专人负责,通常都是在火车站临时找人,照片中正在搬货的人就是蚌埠火车站内“常驻”的劳工。

他们的雇佣金都比专门的运输公司要便宜许多,因此当时有不少本地人需要搬运货物时都不会去找运输队而是直接在火车站雇佣这些劳工,属于价格低但办事也十分牢靠的人群。

那个年代清苦和贫瘠侵袭着每个人,能够挣取钱财是非常困难的,因此每个人都非常珍惜这样的机会,哪怕雇佣金少但至少也是一个能够养家糊口的机会。

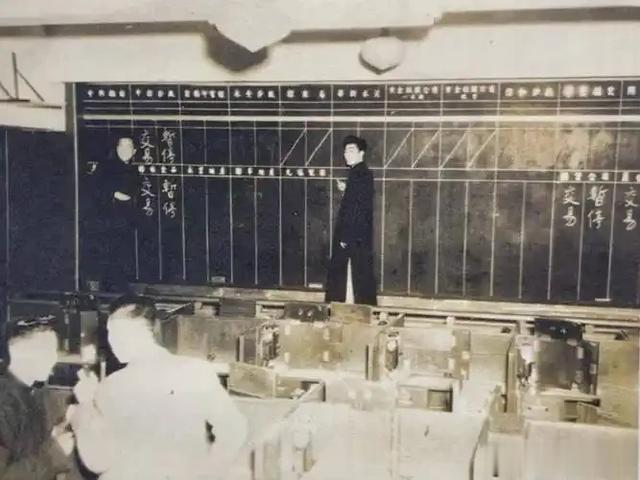

照片中这个非常热闹的地方就是银卷交换所,早期时候钱庄开设得比较多,每个钱庄之间都有专门的清算方式,在最初时候如果要交换银卷非常不便,需要钱庄派遣专门的负责人带着账簿前往对方的钱庄进行清算。

如果地点比较近稍微还好一些,但是如果地点较远需要乘坐火车就相对十分麻烦,因此后来也成立了专门的交换所,上海钱业公会也为此专门设立了汇划总会,这样一来人们就是需要携带“公单”就能自行前往交换所或钱庄进行票据交换或账目清算。

这个最早是在1890年由上海成立,后来因为便捷并且相对安全,因此在全国各地也设立了这样的场所,有需要外出的商人或不敢随身携带太多钱财的人就会使用“公单”,一张薄纸存放起来也不占地方,和我们现在的“银行汇款单、支票”有异曲同工之处。

蚌埠因为火车站的缘故因此城市内部的景象还是十分繁荣的,照片中就是蚌埠一处路边小吃摊,那时候开设这样的路边摊并没有太多限制,占地也没有相关部门制约,因此不少人都会在自家门前开设这样的小吃摊位,离家近,收拿物品都非常方便。

只不过因为那时候整体的经济水平还是非常清苦的,因此小吃摊看起来也比较脏乱,几张桌椅板凳、两只汽油桶就能临时组建起这样一个店铺,而街道上来来往往的人群就是他们的潜在顾客。

有时出门在外看到别人吃得津津有味,加上闻到香喷喷的味道,也会忍不住去吃一份小吃,不过那时候每份小吃的售价也是非常便宜的。

因为这里的生活充满了烟火气,因此这名美国人也拍摄了许多小吃摊位前的景象,在近距离的拍摄下我们更加能够感受到那时候人们的生活,即便天气寒冷为了养家糊口也不得不站在凛冽的风中,而锅中散出的热气就是寒风中唯一能够给人温暖的东西。

在照片中还能看到在摊位前售卖得比较多的就是马虎汤和杠子馍,马虎汤有点类似于现在的“胡辣汤”,用猪骨和鸡鸭骨等一起熬成汤,放大白菜、花生和豆腐丝,然后加入淀粉、胡椒面等调料,冬季里喝上一碗热乎乎的“马虎汤”,身体都会暖和不少。

而杠子馍就是马虎汤最常见的搭配之一,而之所以取这样的名字也是因为那时候人们都是比较务实的,取名也都是采用比较贴近现实的方式,杠子馍的比较长,和普通的馒头有一定区别,加上口感比较劲道也就因此得名“杠子馍”。

虽说在城市内部大众的生活即便清苦倒也还算过得去,但是在蚌埠不少农村偏远的地区,人们的生活还是非常贫瘠的,照片中就是姐妹三人穿着单薄的衣物站在寒风中的画面,凛冽的寒风肆意吹在她们身上,因为太冷就只能缩紧身体以此来抵抗寒意。

但仅靠一件普通的破旧棉衣又怎么能够抵抗寒风呢,三姐妹一共就只有一条裤子,只能轮着穿,能够看到即便是中间穿着裤子的小姑娘依旧被寒风冻得咬紧了牙关,更何况旁边两位还没有裤子穿的女孩。

苦难的历史映射出悲惨的过去,看着她们双眸中透出的无奈与绝望心中也是感慨万千,现如今我们生活美满却也有许多不满足,但对于那时的人们来说能够有一条遮风的裤子,一双御寒的鞋或许就已经是幸福生活了。

这张照片拍摄于1948年,当时人民解放军已经全面压境,国民党的部队只能向南紧急撤退,除了他们之外还有许多国军家属也只能扒着火车跟随逃离,照片中这名妇女就是跟随着国军部队逃亡的一员。

因为军列的座位有限,加上率先都是安排给了国民政界高官和军官,普通的士兵及家属就只能攀附在火车间隙或火车顶上,这名妇女坐在两个火车的衔接处,看着她的表情想必这样的姿势也是非常不舒服的。

并且在她的屁股底下还垫着许多稻草,以此来缓解长时间的奔波劳累,这样的逃亡方式除了比较累以外还十分危险,尽管那时候火车的速度并不是很快,但是坐在衔接处一旦没有抓紧掉落进轨道中,那也是必死无疑的。

在1948年年底国共双方准备在蚌埠展开会战,因此当时有不少国军都纷纷南下,在这其中还有许多普通百姓为了逃离战争的苦难而准备乘坐火车逃离,因此在这一年里蚌埠火车站的人流量是非常大的。

除了逃亡的人以外,还有不少商贩都会轮流守在此处,等待火车的到来,火车停靠一些这些商贩就会一拥而上去售卖自己的商品和食物,照片中一名小女孩正给士兵递去一杯水,那时候一杯热水也是要收钱的,因此军列上没有专门的供水处。

并且在那时候火车能够停靠的站点也是非常少的,许多时候都是要时隔好几个小时才会停靠一处,长时间坐在车厢内,这些士兵也十分劳累,因此每次停靠都会选择在这些移动商贩处购买一些食物缓解饥饿,有的也会买一些特殊的“礼物”带回家中送给妻女。

照片中这个商贩正端着自家的白面膜在火车旁准备售卖,那时候因为对铁轨道路的管控并不严格,因此有不少摊贩都会选择直接下到铁轨中去售卖物品,虽说这样的行为十分危险,但在吃不饱饭穿不暖衣的时代,挣钱才是人们生活中最重要的事。

现如今蚌埠火车站成立已经有了一百多年的光景,蚌埠这个城市如今也是车水马龙一片繁荣的景象,摆脱了曾经的清苦生活,安定和幸福充斥在每个人的生活中,只不过曾经出现在市区内部的火车道已经逐渐外迁,只有极个别的火车道在荒芜之地继续承载着运输工作。

铁路曾带给蚌埠繁荣和发展,现如今过往的便捷已经成为了历史家境消散在历史长河中,尽管有不舍,但能够获得更加明媚和崭新的未来对于每一位蚌埠的民众来说都是非常期许的,百年前的沧海桑田向我们诉说了蚌埠这座城市的无限可能与希望。