本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

我们在电视上看到许多抗日题材的作品中都会出现“游击队”,他们在抗日行动中起到了关键的作用,并且在影视剧中呈现出来的大多都是他们英勇果敢的一面,令无数民众感受到了他们抗日的热情与坚定。

然而真实的抗日战争,每一位游击队员都是冒着生命危险在痛击敌人,没有影视剧中的轻松,也没有呈现在观众面前的“全身而退”,牺牲也是时常出现的,他们的刚毅在抗日战争中书写出了恢弘的篇章,这些真实的游击队员照片你见过吗?

能够在动荡时局和枪林弹雨中还能展现出如此淳朴的笑容,这足以说明在那时的游击队员中有许多都是像照片中的男子这般,都是普普通通的人,他们加入游击队也只是为了用自己的生命去换回祖国的安稳。

镜头中这名游击队员头上裹着白布,但是却因为时常穿梭于硝烟中,白布已经被染上了一层烟灰色,身上的棉服也十分破旧,最令人心疼的是他因为饱经风霜而黢黑的脸庞,在他手上还拿着一把钢刀,那时候大部分的游击队员都是使用钢刀或盒子枪,很少有专门配备武器的。

有一些组织比较大的游击队会通过围剿日寇得到军备物资,在没有找到大部队之前,这些武器才会被拿来使用,等到大部队到来时武器都会上缴,然后统一进行分配,他们将淳朴善良的笑容留给我们,将坚强勇猛的精神留给敌人。

这张照片是由一名苏联记者拍摄的,当时他接到了任务前来中国拍摄解放战争,在南方地区的地下党带领下,上山采访和拍摄了这群游击队员,她们的生活环境都是在大山中,因为需要隐匿和埋伏,因此他们大多都是乔装成附近的村民,以此来迷惑敌人。

在山上守卫的游击队都有配枪,而当他们需要前往城镇执行任务时都是不允许带配枪的,因为时常会遭受搜查,冒充老百姓却有配枪身份就会暴露,会给自己和同伴带去致命的危险,游击队的生活也是十分艰难和辛苦的。

在影视剧中呈现在观众面前的大多都是游击队耍得日寇团团转,但在真实的抗日战争中有不少游击队员都是在执行任务的过程中被日寇发现,并且残忍杀害的,真实的情况远没有影视剧中体现的那般美好。

照片中这名男子就是海南岛游击队长高大雄,在1940年他带领着游击队准备破坏五里村敌人的交通联络线时不幸被日寇发现,身为队长他拼尽全力掩护其他队员撤离,在激战中他被敌人包围抓捕。

因为游击队在之前给日寇带去了不小的打击,因此日寇对游击队也是“恨之入骨”,在抓捕到高大雄之后他们就拍摄下了这张照片,身后日寇的笑容说不出的刺目,而高大雄在画面中心双眸坚毅,在日寇的严刑拷问下,高大雄宁死不屈,最终被日寇残忍的杀害。

1944年美国记者福尔曼在延安拍摄的八路军游击队,相比起一些地方上的“群众游击队”来说,他们就稍微显得“正规”一些,穿着打扮都差不多,但是都是类似于村民一般,略带脏污的衣服和脸上的黑灰说明了他们生活的不易。

那时候八路军的军备物资都十分匮乏,因此不能做到让每个游击队员都有枪,有的自愿加入游击队的群众甚至都是自带配枪,在清末时期不少人家中都有猎枪,一代代传下来,因此在这张照片中还能看到有的人背上背的就是猎枪。

这样的情形在抗日战争时期是很常见的,大多数的游击队员都是手拿猎枪,这也是为什么有一首歌唱的就是“若是那豺狼来了,迎接它的只有猎枪”,这不是比喻的写法而是那个年代真实的写照。

这张照片拍摄于1938年在位于晋察冀边区有一名男子正在山头坐着,他虽然看似普通但实际上也是游击队的一员,他的主要任务就是“放哨”,因为那时候经常有日寇的飞机在边区搞偷袭,当时又没有能够探测的雷达和供人们躲避的防空洞,因此及时发现敌机并告诉群众和同志们就十分重要。

游击队员为了能够解决这一问题这才在边区设立了专门的站岗放哨人员,一旦发现敌机就要及时报信,因此虽说在照片中看似他的工作比较“惬意”,但实际上却是非常辛苦的,注意力也需要时刻保持高度的集中,属于端坐一处却要“眼观四路耳听八方”。

而对于他来说抗日的武器就是手中的铜锣和鼓棒,减少同志和群众的死亡就是他的主要目标,由此可见那时候游击队员也是会被分成许多工种,属于路不通就开路,用人力去代替机器的探测。

牺牲在那时来说也是时常发生的事,或许今日还坐在一起畅想未来的同志明日就会在执行任务的时候接到她被抓捕甚至死亡的消息,离别和苦难时刻侵袭着他们的神经,但就在这样的环境中,他们依旧“逆境开花”,为中国开辟出另一条崭新的道路。

这张照片拍摄于1939年,照片中背着长枪的女性是游击队员姚英,她与战友在庐山保卫战中不幸被日寇抓捕,因为个子比较矮小因此日寇也轮番嘲笑她,甚至将一支长枪挂在她身上以此来作为对比,在她身后的日寇探出头望向镜头表现得十分“猥琐”。

姚英被抓捕以后日寇对她严刑拷问,试图让她说出其余游击队员的藏匿地点,但姚英却誓死抵抗,坚决不透露一个字,恼羞成怒的日寇不仅割掉了她的舌头还残忍的将其杀害,在她永远闭上双眼的那一年她还未满28岁,这张照片也成为了她最后的留影。

1939年两名游击队员正在布置陷阱,随着日寇侵华战争的全面展开,不少村庄也遭受屠戮,因此当时在群众中就组建了游击队伍,各个区域的不同他们应对地方的策略也就不同,照片中的两位游击队员就是要让日寇遭受沉重的打击,让他们感受到中国士兵的“厉害”。

在大门口处放置炸药并布置好引线,每当有日寇进村扫荡时,只要一推开门就会拉断引线从而引爆炸弹命丧黄泉,当时有不少抗日游击队都是一边撤离一边为日寇埋下陷阱,用出其不意的方式打击日寇。

在抗日的过程中之所以不少群众组建的队伍也能痛击日军,那是因为在侵华战争中这些原本普通的百姓看到了更多的人流离失所,在他们心中逐渐生出了抵抗之心,促使他们穿上“透明”的铠甲去保护其余的民众。

照片中这两位就是自发加入游击队的老者,虽然因为念及两人已经年迈因此并没有正式成为游击队的一员,但也依旧无法改变他们想要“为国奉献”的心,即便是衣衫褴褛,走路也十分缓慢,但依旧愿意拿起枪拯救自我和群众。

他们的武器也十分简单,除了猎枪以外就是长矛,在他们的枪端还挂着写了“收复失地”的旗帜,他们的加入不仅鼓舞了士气也让更多人看到中国需要有人站在前方与敌人抗衡,如若人人都退缩,赶走日寇该是何年月了呢?

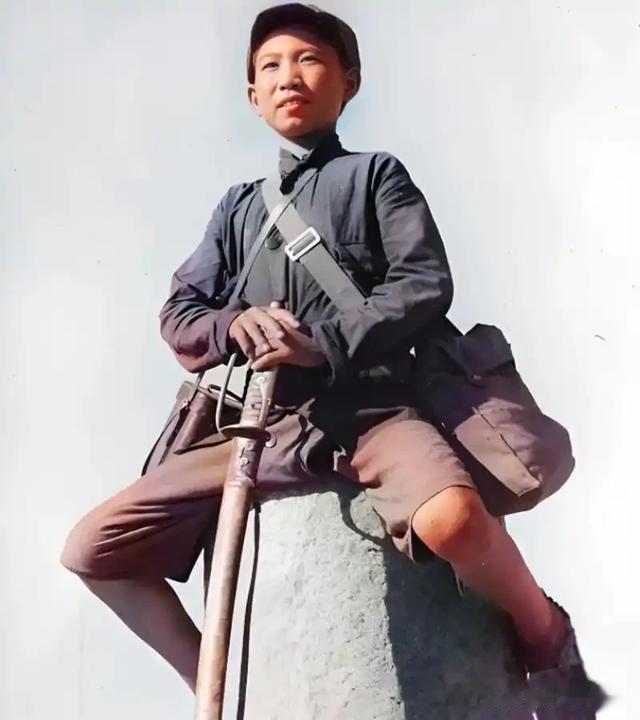

令人心痛的不仅仅是老人加入抗战队伍,还有这些年少的孩子们,他们本该吃着糖果肆意欢笑,如今却因日寇的侵略,被迫拿起枪,将眼神转变为刚毅的模样,照片中这个小游击队员才16岁,此时他正在接受表彰大会。

虽说只有16岁,但他已经是经历了好几次战役的“老游击队员”了,此次接受表彰也是因为在抗战过程中只身冲进炮楼里抓住了日寇的头目,在他的身上我们感受到了何为“少年强则国强”。

这张合影拍摄于1942年,照片中的人都是八路军某军的“区分队”,他们平时主要的任务就是打游击战,他们和正规的八路军有所不同,主要还是由当地一些爱国民兵自发组建而成,并且是没有军饷和武器的,一切都要通过自身去“创造”。

他们主要的作用也就是协助八路军在后方维护安宁,抗战时期除了前线有日寇进攻以外,在一些村落也有日寇进行扫荡,为了保证这些村民的安全,游击队就会前往村中,埋伏炸药,利用村中特殊的地理位置打日寇一个措手不及。

照片中的全都是东江游击队队员,他们主要就是在广东省东江地区展开抗战任务,因为全部都是当地人所以对地理环境都十分熟悉,虽说日寇侵略有地图能够查看街区的位置,但在这些土生土长的本地人看来,日寇即便有地图也不可能会比他们更熟悉。

每一条近道他们都牢记于心,在不少群众都转移和撤离的时候他们却积极与日寇周旋,为更多人争取时间,并且在抗日队伍进攻时为他们提供准确无误的信息,游击队员就仿佛是银河中的点点星光,虽然只有微光但却至关重要。

看完这些真实的游击队员照片在心中有没有升起别样的情感呢?这些和你在影视剧中所看到的差距是否明显呢?他们都是在艰难环境中谋求民族解放的普通人,没有长枪大炮面对日寇的炮弹进攻显得“不堪一击”,但他们却总能让我们看到不一样的转折和成功。

有些孩子在原本该读书的年级走上战场,扛起民族的脊梁,有些老者原本应该安享晚年却甘愿用猎枪与日寇拼死一搏,他们都是普通家庭的孩子,面对侵略没有退缩,坚决抵抗的决心捍卫了民族的尊严,他们都是民族的英雄和守护者值得我们永远怀念。