自古以来,就有民心所向而披靡,自古争天下的雄主,主要还是争取天下人心,有更多势力的支持,自然可以所向无敌,所以开创王朝的雄主,往往都高举仁义之大旗,收揽天下人心,以仁义之师的名义讨伐无道之人,最终夺取天下,实现宏图霸业。

但是历史上的豪杰们,并非所有人都可以得民心而得天下,毕竟领袖的个人能力,对手的实力,再加上时机的因素,更有很多微小的细节,都足以左右天下的归属。所以,历史总是存在着很多的遗憾,很多得民心之人,最终并没有赢得天下。

张士诚失败

1、张士诚

张士诚作为最早的元末起义军领袖之一,打响了反元第一枪和最重要的一仗,若非张士诚在高邮城,以三万民兵,击败了元朝的五十万雄师,那之后的红金起义军各派系成功的概率会大大降低。而且张士诚在自己的势力范围内轻徭薄赋,让老百姓安居乐业,在元末起义中确实赢得了不少民心,但最终未能赢得天下,但是朱元璋夺取天下之后,张士诚故地反明意识十分强烈,这也是张士诚在当地得民心的佐证。而其之所以失败,原因主要有以下几点:

首先战略失误,张士诚最初的根据地在淮河流域,但是由于背面过于抗压,所以转道南下,在占据江南富庶地区后,满足于割据一方,缺乏统一全国的雄心,小富即安。他未能及时北伐,错失了扩张势力的机会,给了朱元璋等其他势力壮大的时间,同时也没能将张士诚的仁义之名广为传播,争取更多民心。

接下来是自身能力不足以逐鹿中原,张士诚作为一位枭雄,在当时南方四大豪杰中,应该是远低于朱元璋和陈友谅,差不多和明玉珍一个水平。其手下团队的整体实力,也应该是逊色于朱元璋和陈友谅,再加上其地理位置较差,所以没有谋取天下的能力。

张士诚势力范围

然后内部腐败,张士诚的政权后期腐败严重,官员贪图享乐,导致民心动摇,失去了早期的支持基础,这种小富即安的保守思想,严重拉低了其势力的上限。

再有军事能力不足,张士诚的军事才能有限,面对朱元璋等强敌时屡屡失利,尤其在关键战役中表现不佳,导致实力逐渐削弱,特别是面对朱元璋的一支偏师,仍然被压着打。还有外部压力,朱元璋的崛起对张士诚构成了巨大威胁。朱元璋不仅军事才能出众,还善于笼络民心,最终在鄱阳湖之战等关键战役中击败了张士诚。

另外缺乏稳固的根据地,张士诚虽然占据江南,但未能有效巩固统治,经济基础薄弱,难以支撑长期战争。最后外交失误,张士诚未能有效联合其他反元势力,反而与陈友谅等势力发生冲突,孤立了自己,给了朱元璋各个击破的机会。

综上所述,张士诚虽有民心,但因战略、军事、内部腐败等多方面问题,最终未能赢得天下。

苻坚的遗憾

2、苻坚

从来没有一场失败,让人这么的不甘心,苻坚的未能夺取天下,其实可以总结成一句话,那就是大象被蚂蚁绊倒了。苻坚作为前秦的君主,他在位期间推行仁政,鼓励生产,推行汉化,赢得了广泛的民心,但最终未能统一天下,主要原因包括:

淝水之战的惨败,淝水之战是苻坚统一天下的关键转折点。他率领大军南下攻打东晋,但因指挥失误、内部不和以及轻敌,导致前秦军队在淝水之战不战而溃,在被东晋追击的情况下,顷刻间土崩瓦解。这场失败不仅损失了大量精锐部队,还动摇了前秦的统治基础,前秦很快分裂,苻坚被弑杀。

民族矛盾未解决,前秦是一个多民族国家,苻坚虽然推行仁政,但未能有效化解民族矛盾。氐族作为统治阶级,人口并不多,而鲜卑、羌等少数民族对前秦的统治并不完全认同,淝水之战后,这些民族纷纷起兵反叛,导致前秦迅速分裂。

苻坚淝水之战

内部统治不稳,苻坚虽然赢得了民心,但前秦的内部统治并不稳固。他过于依赖个人威望,未能建立强有力的中央集权制度。淝水之战后,各地将领和贵族纷纷自立,前秦迅速瓦解。然后是过度扩张,苻坚在短时间内迅速扩张领土,虽然表面上统一了北方,但统治基础并不牢固。许多被征服的地区并未真正融入前秦的统治体系,导致一旦中央权威削弱,这些地区便迅速脱离控制。

轻敌冒进,苻坚在淝水之战前过于自信,低估了东晋的抵抗能力。他未能充分听取部下意见,贸然发动大规模南征,结果因战略失误和军队内部问题导致惨败。同时还缺乏长远的战略规划,苻坚虽然有一统天下的雄心,但缺乏长远的战略规划。他在统一北方后,未能有效巩固统治,便急于南下攻打东晋,导致后方空虚,最终功亏一篑。

综上所述,苻坚虽然赢得了民心,但因淝水之战的惨败、民族矛盾、内部统治不稳、过度扩张和轻敌冒进等原因,未能实现统一天下的目标。

窦建德势力范围

3、窦建德

李唐在平定天下过程中,最艰难的地方非河北莫属,那是因为李唐在河北并非是民心所向的政府,一切都源于隋朝末年,河北有个爱民如子的枭雄窦建德。其作为隋末唐初的一位重要起义军领袖,他在河北地区建立了夏国,并深得民心。然而,尽管他有一定的政治和军事才能,最终未能夺取天下,主要有以下几个原因:

战略失误,窦建德在关键时刻的战略决策存在失误。例如,在与李世民的决战中,他选择了正面硬拼,而不是采取更为灵活的策略,导致在虎牢关之战中惨败。然后是内部矛盾,窦建德的政权内部存在一定的矛盾和分裂。他的部下中有些人并不完全忠诚,这在一定程度上削弱了他的力量。

外部压力,当时天下大乱,群雄并起,窦建德面临着来自多方的压力。特别是李渊、李世民父子的唐军,实力强大,战略高明,最终成为统一天下的主要力量。而窦建德这边资源有限,其虽然占据了最为富裕的河北地区,但相对于李渊、李世民控制的关中地区,所获取的资源相对有限,难以支撑长期的战争。

同时河北基础不稳,虽然窦建德深得民心,但他的政权基础并不稳固。他的统治更多地依赖于个人魅力和临时性的政策,缺乏长远的制度建设和稳固的统治基础。有时候更像是啸聚山林的勇士,以忠义为主,而未形成严格的纪律和制度。

最重要的还是对手太强,窦建德已经足够优秀,但是其对手李世民是一位杰出的军事家和政治家,他善于用人,战略眼光独到,最终在群雄逐鹿中脱颖而出,建立了唐朝。

李自成进攻路线

4、李自成

李自成虽然一度深得民心,让他纵横天下时屡败屡战,多少次被打得只剩单枪匹马,但是振臂一呼,就能够顷刻间号召百万雄师。可就这样一位农民起义领袖,最终未能夺得天下,原因涉及多个方面:

首先是战略失误,李自成领导的农民起义军以“均田免赋”为口号,迅速赢得民心,但其战略目标局限于推翻明朝,缺乏建立新政权后的具体规划。李自成攻占北京后,忽视了关外清军的威胁,未能及时巩固北方防线,导致清军乘虚而入。

内部问题,李自成的军队在初期纪律严明,但进入北京后,部分将领和士兵开始腐化,烧杀抢掠,失去民心。起义军内部存在权力斗争,李自成与张献忠等将领关系紧张,削弱了整体战斗力。外部压力,清军在吴三桂的引导下入关,李自成未能有效应对,最终在山海关战役中惨败,被迫退出北京。南明政权和各地明朝残余势力继续抵抗,分散了李自成的兵力。

李自成得民心

政治经验不足,李自成出身农民,缺乏治国经验,未能有效整合资源,建立稳固的政权。李自成未能争取到士绅阶层的支持,导致政权缺乏社会基础。财政困难,李自成未能有效解决财政问题,军队补给不足,影响了战斗力。战乱导致经济崩溃,李自成未能及时恢复生产,进一步加剧了经济困境。

民心变化,李自成进入北京后,未能兑现“均田免赋”的承诺,加上军队纪律败坏,导致民心逐渐丧失。清军入关后,通过宣传和安抚政策,逐渐赢得了部分民心。

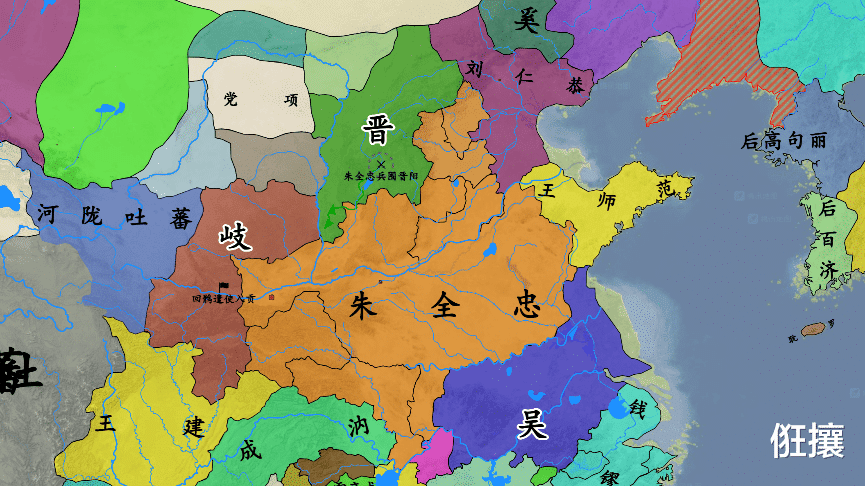

朱温势力范围

5、朱温

在历史上,由于后世对朱温的抹黑,导致了很多人对朱温的第一印象很坏,但是伟人对其评价,甚至是高于曹操的,可见真实的朱温或许并非演义话本中那样不堪,其甚至是一位颇得民心的君主,要不然后梁也不会成为五代中存国最长的一个政权。

唐朝末年,藩镇割据、战乱频繁,百姓生活困苦,渴望安定。朱温在控制中原地区后,为部分地区带来了相对稳定的秩序,减少了战乱对百姓的直接影响。相比于其他割据势力的混战,朱温的统治区域在一定程度上恢复了生产和生活秩序,这让部分百姓感到有所依靠。

朱温在统治初期采取了一些恢复经济的措施,例如减轻赋税、鼓励农业生产。这些政策在一定程度上缓解了百姓的负担,赢得了部分民心。在战乱频发的年代,能够减轻赋税、恢复生产的统治者更容易得到百姓的支持。期间,朱温对地方豪强和割据势力进行了打击,削弱了他们的权力。这一举措在一定程度上保护了普通百姓的利益,避免了他们受到地方豪强的压迫。这种“抑强扶弱”的政策让部分百姓感到朱温是站在他们一边的。

但是,朱温的核心统治区域(如河南一带)是他的权力基础,他在这些地区投入了更多资源,确保百姓的生活相对稳定。这些地区的百姓因此对他有一定的支持。相比之下,其他地区的百姓可能并未感受到他的“恩惠”,甚至可能因战乱而对他充满敌意。

同时,朱温篡唐,过程中对清流大肆屠杀,在士大夫阶层影响较为恶劣,朱温虽然取得了底层百姓的支持,但是却站到了士大夫阶层的对立面,导致了内部并不稳定,而且对手中杨行密和李存勖都是一时豪杰,朱温在几次关键战役中失利,直接导致了一统天下的美梦破碎。