1949年的大渡河,两军对垒,宋希濂的部队已经接近弹尽粮绝,形势非常紧迫。

其实早在几个月前,他还有一次机会可以避免这一切悲剧的发生。

1948年国军连战连败,士气低落,许多高官选择了撤退或寻机投降。

当时手握重兵的宋希濂,错失了一次极佳的起义机会。

那是他的人生转折点,旧友陈明仁冒着生命危险发来电报,劝他起义以减少伤亡。

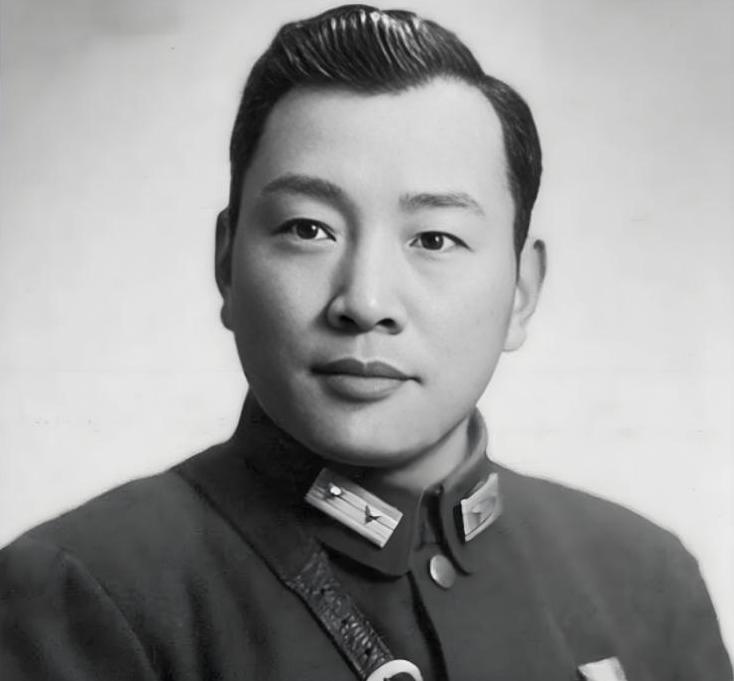

宋希濂是黄埔军校的一期生,战功赫赫,在老蒋眼中,他可是心腹爱将。

尽管前线形势一片混乱,他仍受命坚守湘鄂边区。

面对解放军攻势如潮,宋希濂的战绩再辉煌,也无力改变整体战局。

每一次战斗,他都尽力保住部队,心不甘情不愿地以为“唯有战斗到底才能保存自身”,只因他对蒋介石那份难以割舍的忠诚。

而现实中,失败的讯息层出不穷,连他最信任的老搭档黄维也选择了起义。

就在这样艰难的环境下,国家、个人的命运紧握在他的手中。

然而他执念于忠义,忽略了军心士气,颤抖着回绝了陈明仁的好意。

他错过了这次千载难逢的起义机会,一步走错,步步错。

送上黄金后的斗败将军

兵败如山倒,终于在大渡河一战中,宋希濂的部队全军覆没。

穷途末路,逃亡无望,宋希濂被俘。

在那一刻,曾经意气风发的将军像一只斗败的公鸡,低垂着头,心中翻江倒海。

即便是在战俘营,被逼公开被俘,自尊心强烈的他依旧保持着最后一丝尊严。

就在这时,他做了一个震撼所有人的举动。

宋希濂亲手递上随身携带的四千两黄金,低声说道:“这是国军搜刮人民的血汗钱,现在我全部上交。

这些黄金,本该是逃亡的重要资本,但他的内心深处终究没有完全泯灭人性。

当他交出这些黄金的时候,仿佛也卸下了那份重重的负担。

但最让他震动的,还不是自己被俘的命运,而是他在战俘营里见到的往昔旧部。

在那一刻,他见到了曾经的他所属部队中的士兵们。

这些士兵被俘后生活安定,精神状态良好,一改他的认知。

昔日为了生计被逼上战场的年轻人,脸上洋溢着久违的笑容,这让宋希濂陷入了深深的反思。

他们并没有遭受虐待,反而因为投奔了正义的一方,过上了相对和平的生活。

这一刻的震撼足以撼动人的心魂。

被俘后的反思与改变

战后,宋希濂被押送到著名的白公馆。

这是一段漫长而致命的反思期。

在那里,他回顾自己的过往,曾经无数的血雨腥风,现在看起来都仿佛一片迷雾。

一次偶然的机会,宋希濂见到了久别的校友陈赓,曾经的风云人物,如今以解放军高级将领的身份来看望他。

宋老弟,我来教你看世界的新一面。

陈赓的这句话简短有力。

他带来了酒菜,两人从中午聊到晚上,回忆往昔,聊现状。

他告诉宋希濂,很多国军将领已经加入解放军,很多人选择了和平起义,避免了更多的牺牲。

陈赓的一席话,像是一剂清醒剂,让宋希濂看到了一个全新的世界。

长期以来,他固守的那份信仰被一点点瓦解,动摇着他对过去种种的坚信。

他开始重新审视自己,以更加清醒的头脑认知过去的错误。

为什么过去的朋友都选择了新生,只有自己仍在固守遗祸?

这是一段自省的过程,也是一段蜕变的旅程。

再见陈赓岂是我军1950年,陈赓再度来到白公馆。

这位昔日的好友,再次出现在宋希濂面前,带来了更多关于新中国的消息。

陈赓的存在,犹如一股温暖的春风,吹开了宋希濂冰封的心扉。

他听到了许多老朋友的消息,看到他们活跃在新中国的建设中。

陈赓讲述着新中国的愿景和蓝图,让宋希濂逐渐明白,新的时代已经到来,过去的那页终将翻篇。

从那时起,宋希濂积极改造,努力学习。

他带头学习新思想,主动改过自新,成为战俘中最先改变的人。

1959年,他终于得到国家特赦。

重获自由的宋希濂,已今非昔比,成为一名为新中国服务的干部。

回望这段历史,我们可以看到在那个兵荒马乱的年代里,个体命运的转折往往隐藏在细小的选择和机遇之中。

宋希濂的故事告诉我们,人的道路可以因为一念执着而变得坎坷,也可以因为一念觉醒而重获新生。

今天,我们依然需要这种对自我的反省与更新,在不断变迁的时代里找到属于自己的正确方向。

这个故事,希望不仅是对历史的回顾,更是对未来的启发,让我们在历史中汲取智慧,走向更光明的明天。