19世纪末至20世纪初的清王朝,在列强的枪炮下被迫签订了一系列不平等条约,累计赔款高达10亿两白银。这笔债务如同一座无形的大山,压在中国近代史的脊梁上。即便到了1949年新中国成立时,仍有部分债务未被清偿。面对这一历史遗留问题,毛泽东领导的中国共产党以全新的政治智慧和外交策略,重新定义了国家债务的处理方式,既维护了民族尊严,也为新中国的经济建设扫清了障碍。

一、清末至民国的债务困局

自1840年鸦片战争起,清政府在军事与外交上的双重溃败,使其沦为列强瓜分的“鱼肉”。《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等条约中,动辄数亿两白银的赔款,不仅掏空了国库,更以关税、盐税等国家经济命脉作为抵押。这些债务被层层转嫁至民间,百姓在苛捐杂税中挣扎求生。

民国时期,北洋政府与国民政府虽试图通过外交手段争取部分赔款的“退还”或“缓付”,但受制于国力羸弱与国际地位的边缘化,始终未能彻底解决债务问题。例如,美国将部分庚子赔款用于资助中国留学生,看似“善意”,实则仍以殖民思维主导;日本则坚持要求全额偿付,甚至将未付赔款作为侵华战争的借口之一。至1949年,这些债务在法理上仍未完全终结,成为新生政权必须直面的历史包袱。

二、毛泽东的破局之道:废除不平等条约

新中国成立后,毛泽东领导的中央政府以“打扫干净屋子再请客”为外交方针,明确宣布 废除一切不平等条约 ,拒绝承认帝国主义强加于中国人民的债务。这一决策并非简单的“赖账”,而是基于法理与道义的双重正当性。

其一,从国际法角度,不平等条约的签订本身具有胁迫性质,违背了主权国家的自愿原则。毛泽东在《论人民民主专政》中强调:“中国人民的不屈斗争,早已撕毁了这些条约。” 其二,从历史正义层面,列强通过战争与掠夺获取的赔款,本质上是殖民罪恶的产物。例如,庚子赔款中仅实际支付约6.5亿两白银,但本息叠加后总额高达9.8亿两,这种“利滚利”的剥削模式早已超出合理范畴。

这一立场迅速获得社会主义阵营国家的支持。1950年,苏联率先宣布放弃在华特权,并终止了旧政权遗留的债务关系。而西方列强虽试图施压,但面对中国政府的坚定态度,最终不得不默认既成事实。

三、债务处理与新中国的经济自主

毛泽东对历史债务的清算,与其治国理念中的“自力更生”精神一脉相承。他深知,若继续背负旧债,新中国将难以摆脱经济附庸的地位。因此,债务豁免与国内经济重建被同步推进。

一方面,中央政府通过土地改革、统一财经、整顿税收等措施,迅速恢复国民经济。1950年至1952年,全国工农业总产值年均增长21.1%,为摆脱对外依赖奠定了基础。另一方面,毛泽东对财政纪律的严苛要求,亦体现在债务处理中。例如,他坚持“不用公款解决私人或历史问题”,甚至在外交场合饮茶也自付费用,这种公私分明的作风,确保了国家财政的纯粹性。

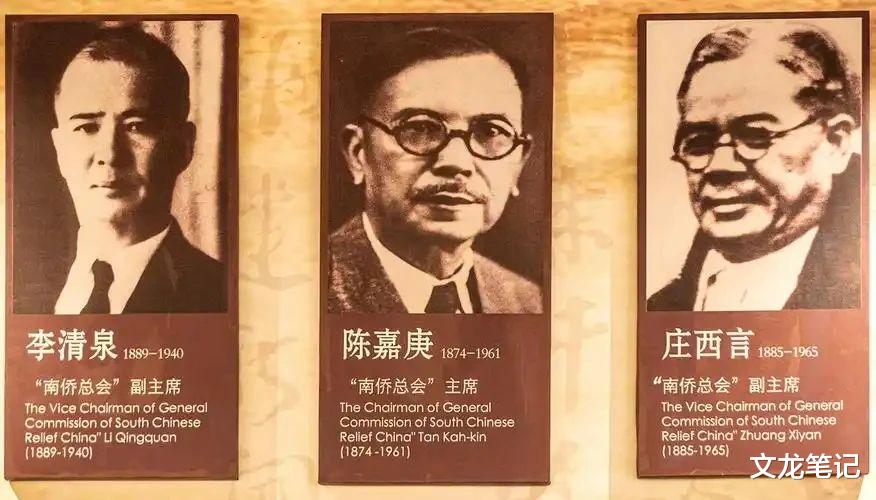

值得一提的是,毛泽东对债务问题的处理并非全然“一刀切”。对于民间性质的债务(如爱国华侨的借款),政府予以承认并逐步偿还;对于苏联在抗美援朝期间提供的军事贷款(约86亿人民币),则严格履行协议,于1965年提前还清。这种区别对待的策略,既彰显了国际信用,又避免了历史包袱的混淆。

四、历史债务清算的长远意义

毛泽东对清末债务的处置,超越了单纯的经济范畴,成为重塑国家主权与民族心理的关键一步。

政治上,它标志着中国彻底摆脱了半殖民地身份,以平等姿态重返国际舞台。经济上,债务枷锁的解除释放了发展潜力。至1957年,中国工业总产值较1949年增长4倍,初步建立起独立工业体系。更重要的是,这一决策强化了民众对新政权的认同——一个敢于对列强说“不”的政府,才能真正代表人民的利益。

结语

回望历史,毛泽东对10亿两白银债务的处理,堪称一场无声的革命。它既是对殖民历史的清算,也是对未来的庄严宣告:新中国的一切起点,必须建立在独立自主与民族尊严之上。正如毛泽东所言:“中国人民已经站起来了,任何企图压迫我们的力量,都不会有好下场。” 这种精神,至今仍在中国的发展道路上熠熠生辉。

袁亮

毛主席万岁