本文内容来源于佛经记载与传统典籍,旨在人文科普,不传播封建迷信,请读者朋友保持理性阅读。

“师父,我吃素十年了,为何依然无法摆脱烦恼?”

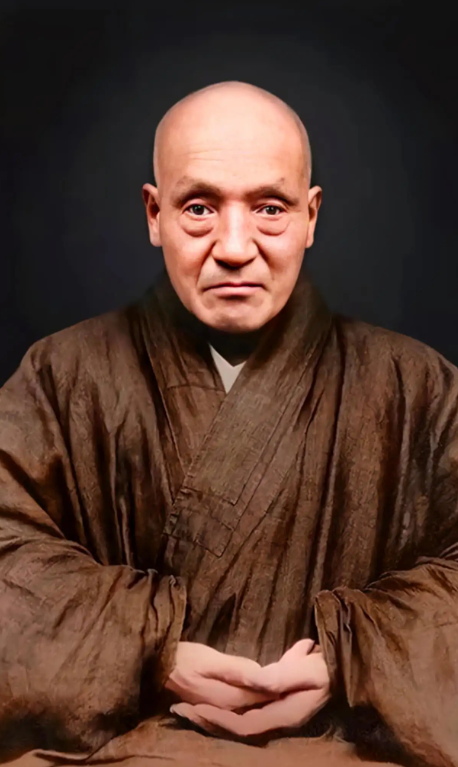

文成紧锁眉头,跪在妙莲老和尚面前。

他曾以为,吃素乃修行正道,只要坚持,心灵便会清净。

然而,烦恼却依旧盘踞心中,甚至愈发深重。

妙莲老和尚平静地看着他,语气温和却透着深意:“吃素固然是善行,但执着于年数,只是抓住了皮毛。若心地未曾清净,慈悲未曾生起,吃素再久也只是形式。”

妙莲老和尚双手合十,缓缓说道:“修行的根本,不在外表,而在于内心。今天,我便与你谈谈心地法门的真正意义。”

“师父,吃素不是为了培养慈悲吗?我以为,只要持素,便能远离嗔恨,积累福德。”

文成的语气中带着一丝不解。他回忆起自己刚发愿吃素时的虔诚,曾觉得这是迈向修行的重要一步。

妙莲老和尚点头:“吃素确实能培养慈悲,但若因此生起傲慢与分别心,却反而偏离了修行的本质。你可曾因自己的持素而轻视那些未吃素的人?”

文成低下头,脸上浮现一丝羞愧:“确实有过。看到别人吃肉时,我心里常会觉得他们缺乏修养,甚至生出厌恶之心。”

妙莲老和尚叹息:“这便是执着的陷阱。吃素的目的是为了减少众生的痛苦,培养慈悲。但若因此生起分别心,便是以善行种下恶因。慈悲的根本,是包容众生,而非高高在上地评判他人。”

他指向窗外的小溪:“溪水滋养万物,却从不挑剔谁需要它。修行人也应如溪水般,心怀平等,不因外在的差别而生分别。”

文成抬起头,目光中透着反思:“师父,您是说,持素只是修行的方便,而非最终的目的?”

妙莲老和尚微微一笑:“正是如此。持素是修行的外在表现,若能借此观照内心,减少分别心与傲慢心,才是真正的慈悲修行。”

“师父,我曾见过一些人,拿持素年数作为炫耀的资本,甚至以此评判他人的修行程度。这是否也是一种执着?”

文成的语气中带着困惑。

他想起自己曾听到一些所谓的修行人,夸耀自己持素几十年,却对他人冷漠苛刻。

妙莲老和尚轻轻点头:“执着于外在的年数,便如同捧着空瓶炫耀,却忘了瓶中的水早已干涸。修行的意义,不在于积累数字,而在于心地的改变。”

他缓缓说道:“曾有一位名叫慧成的比丘,自幼持素,年复一年,他将自己的持素日数刻在木板上,逢人便炫耀。然而,他因执着于形式,内心的嗔恨却未减少,甚至与同修争执不断。最终,他虽持素多年,却无法入定,更无法证果。”

文成惊讶:“师父,执着竟然会让修行变得如此空虚?”

妙莲老和尚目光深远:“执着的本质,是将形式当作本质。修行的意义,是让内心减少烦恼,增长慈悲,而非制造新的枷锁。若只顾着外在的形式,而忘了内心的修炼,便如同磨镜却不擦灰,终究无法见到清净的本来面目。”

文成低下头,语气中透着懊悔:“师父,我曾以持素为傲,却从未真正观照自己的内心。”

“师父,若修行的关键在于心地,那该如何开始修炼内心?”

文成的声音中带着渴望。他意识到,自己过去的修行方式过于偏重外在,却忽略了内心的觉察。

妙莲老和尚微微一笑:“修行心地法门,需从觉察自己的起心动念开始。每当你生起嗔恨、贪念或分别心时,问问自己:‘这一念从何而来?它是否能让我更接近清净心?’”

他指向窗外正在绽放的莲花:“莲花因净水而生,若内心充满嗔恨与执着,便如同将淤泥倒入清水,莲花终究无法绽放。”

文成沉思片刻,低声说道:“师父,我常因别人的言行而生气,甚至对那些不如意的事生出怨恨。这些念头,是否正是让我烦恼的根源?”

妙莲老和尚点头:“正是如此。修行的目的,是让心中多一分慈悲,少一分嗔恨。每当你觉察到这些念头时,不是压抑它们,而是用智慧去化解。慈悲心便是在这样的觉察中慢慢生起。”

“师父,慈悲是......”

文成的语气中透着无奈。他知道慈悲是修行的核心,却不知道如何让自己真正具备这样的心量。

妙莲老和尚看向禅堂外的一位老妇,正弯腰将剩饭喂给路边的流浪狗:“你看,那位老妇虽未持素,却以行动善待生命。慈悲不在于高深的理论,而在于日常的点滴之中。”

文成愣住:“师父,您是说,慈悲并非遥不可及?”

妙莲老和尚颔首:“慈悲心不在于你是否吃素,而在于是否能从内心关怀每一个众生。无论是喂养流浪动物,还是一句安慰他人的话语,皆是慈悲的体现。”

他缓缓说道:“《大悲咒》中有云,‘愿一切众生离苦得乐’。修行人应当以这样的心愿为根本,并在行动中去践行。慈悲从不需要刻意,而是在每一次善行中自然生长。”

文成低头沉思,脸上浮现出一丝恍然:“师父,我明白了......”

妙莲老和尚声音低缓却坚定:“修行的核心,不在外在的形式,而在于内心的转变。持素也好,行善也罢,若内心未曾清净,一切都不过是虚妄的表象。唯有心地清净,慈悲自然生起。”

文成跪地合掌,眼中满是感悟,仿佛终于看到了修行的真正方向。

“师父,我开始明白,仅仅吃素并不能真正净化内心。但为何有些人不吃素,却能表现出极大的善心与慈悲?”

文成的声音中透着疑惑,这个问题一直困扰着他。他曾以为,吃素是修行的必要条件,却发现那些未吃素的人中,也有许多心怀大善的人。

妙莲老和尚轻轻点头:“持素是一个方便法门,不是衡量慈悲的标准。修行的真正意义,在于是否能放下分别心,回归众生平等的本质。”

他指向窗外的一片天空:“天空容纳万物,无论白云还是乌云,都一视同仁。修行人也应当如此,以平等心看待一切众生,而不是以外在的形式来评判他人的善恶。”

他顿了顿,继续说道:“曾有一位商人名叫德清,他以经商为生,因工作需要常与肉食打交道。但他心怀慈悲,常用所得财富济贫救困,甚至在饥荒时舍尽家财,救活无数百姓。相反,有些人虽严格持素,却对他人冷漠无情,甚至生起轻视与傲慢。可见,真正的修行不在于吃什么,而在于内心是否充满慈悲与善念。”

文成沉思片刻,抬起头说道:“师父,您是说,修行的关键不在外在的形式,而在于超越分别心,用平等心善待每一个众生?”

妙莲老和尚微微一笑:“正是如此。持素与否,只是因缘不同,并不妨碍慈悲心的生起。若能以平等心待人,内心自然清净。修行人应当时时警惕,莫让分别心成为障碍。”

“师父,内心清净与慈悲,这两者如何结合?”

文成的声音带着期待。他隐约感觉到,清净心与慈悲心是修行的核心,但却不知如何将两者融入自己的日常生活。

妙莲老和尚指向窗外的莲池:“你看这莲花,它从淤泥中生长,却洁白无瑕。这是因为,它的根扎在清净的水中,同时将自身的芳香散发给周围。这便是清净心与慈悲心的结合。”

他转过身,目光柔和地看着文成:“修行人若想做到这一点,需时时观照自己的心念。清净心是基础,能让你不被外界的纷扰所动;慈悲心是行动,能让你将善意传递给他人。两者相辅相成,缺一不可。”

文成点头:“师父,这是否意味着,修行人不仅要减少自己的烦恼,还要用行动去帮助他人?”

妙莲老和尚微微颔首:“正是如此。《维摩诘经》中有云:‘入不二法门者,处世而不染世。’修行人应当深入世间,以慈悲心利益众生,同时保持内心的清净与安宁。这才是真正的心地法门。”

文成深吸一口气,语气中透着坚定:“师父,我明白了。修行不仅是自己的解脱之路,更是利益众生的实践。”

“师父,修行是否一定需要特殊的环境或高深的法门?”

文成的声音中带着一丝疑问。他总觉得修行是一件远离尘世的事情,需要离开世俗生活才能做到。

妙莲老和尚摇头微笑:“修行并不需要远离世俗,而是在日常生活中完成。无论是柴米油盐,还是人情世故,皆是修行的道场。”

他缓缓说道:“有一位居士名叫善缘,终日忙于田间劳作,却从未忘记修行。他在田间播种时观因果,在与人交往时修忍辱,在家中对待父母时行孝道。虽然他未曾出家,却在日常生活中达到了极高的修行境界。”

文成惊讶:“师父,修行竟然如此平凡?”

妙莲老和尚点头:“修行的伟大,正体现在平凡之中。若能在最普通的生活中保持清净心与慈悲心,便是真正的觉悟者。”

他继续说道:“正如佛陀所教导的,‘诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。’修行的核心,不在于脱离世俗,而在于如何在世俗中超越自我。”

文成眼中闪过一丝明悟:“师父,我明白了。修行不是远离,而是融入。只要保持正念,每一刻都是修行。”

妙莲老和尚目光慈祥,语气深沉:“修行如磨镜,心若清净,便能照见本性。慈悲如春风,能为众生带来温暖。若能将清净心与慈悲心结合,便能在修行中找到真正的圆满。”

他合掌说道:“持素也好,行善也罢,皆是修行的方便。真正重要的,是内心是否无住而生其心,是否能在每一个当下都以慈悲待人,以智慧观照自己。”

文成跪地叩首,语气中透着感激:“师父,我终于明白了,修行的路并不在远方,而在自己的心中。从今日起,我愿以清净心与慈悲心为舟,行于菩提之海。”

用户10xxx11

宇宙万物为一体,没有肉素之分别,关键不在于吃什么,而在于人的内心。吃素只是一种外在的方法,其目的是为了培养内在的慈悲心和清净心,并无特殊的神力。佛陀在世时没有叫弟子吃素,只有他堂弟,那个专门和佛陀做对,后来下地狱的提婆达多为分裂僧团提出过,不过被佛陀否定了。中国大部分地区也是梁武帝提出的,梁武帝前的高僧大德没有肉素之分。现在的中国西藏,日本,泰国,缅甸,斯里兰卡等佛流行囯也没这规定。我们学佛不要看表面,而是明白佛理,主张吃素不是说吃素有功德,吃素了佛菩萨就保佑你,吃素就高人一等,这就是执着,分别,着相,效果适得其反[祈祷]

用户34xxx43

这说明学习因明的重要性!吃素和断烦恼障没有因果关系

彼岸花开

佛法在世间,不离世间觉;是故如来说一切法皆是佛法[祈祷]