文章重写如下:写作者:山寒客这篇文章咱们来聊聊别的话题。内容还是那些内容,但我会换个方式,用更简单、更直接的话来说。首先,得明白文章想要表达啥,然后再试着用不同的词句去说它。就像是把一堆积木重新搭一遍,看起来不一样,但意思还是那个意思。说话风格嘛,这次咱们就来个直来直去的,不拐弯抹角。文章的中心思想不变,该说啥还得说啥,就是换个说法,让人听着新鲜。行了,就这么定了。开始动手,把文章重写一遍,尽量让它跟原文不一样,但意思还得一样。这就是这次的任务。

1981年冬天的一个日子,湖北红安县飘起了大片大片的雪花,风呼呼地刮着,特别冷。这时,一位头发花白的老人急急忙忙地走到了县委招待所,他旁边还跟着一个看起来像是中年的手下。

老人一踏进家门,屁股还没沾凳,就赶紧抓起电话拨给了兰州军区。他直截了当地说:“赶紧的,按我的指示来……”

看得出来,老人家现在心里头特别着急,挂完电话,边上的手下连忙劝慰:“您别急,军区离这儿还挺远,得会儿功夫呢。”没想到这话一出,老人眼眶立马就红了,泪水直往下淌,哽咽着说:“我咋能不急,这事儿我早该去做了!”

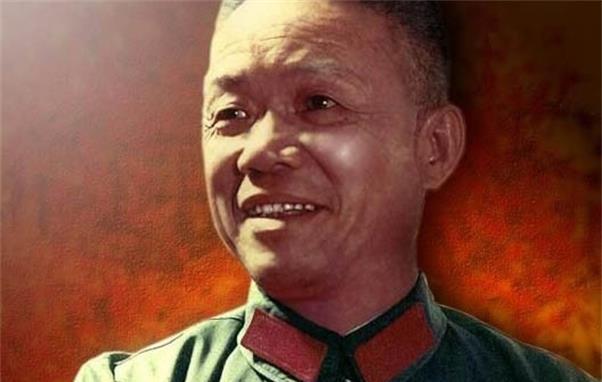

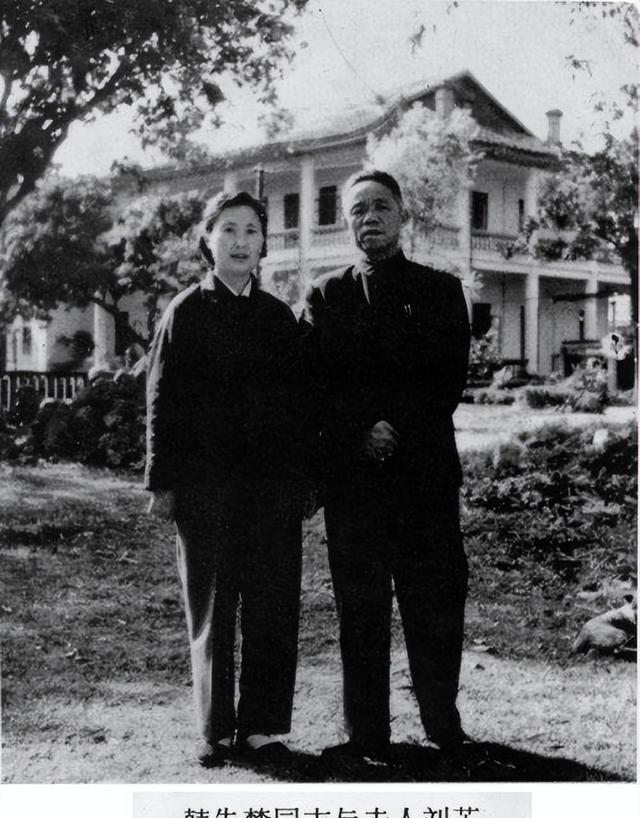

这位老爷子,他就是新中国成立时的上将韩先楚。那么,到底是碰上了啥急事,让他火急火燎地要给兰州军区打电话呢?在电话里,他又跟那边说了些啥重要的话?

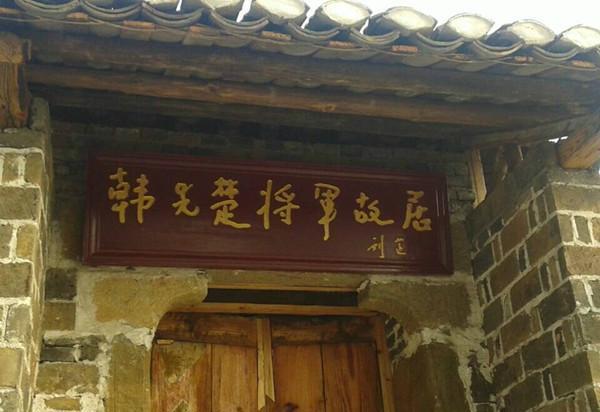

【一代名将——韩先楚】

韩先楚1913年2月在湖北红安县的一个穷苦的农民家里出生,他小时候放过牛,学过编竹篮的手艺,还在武汉打过零工。因为从小就受到有钱人和地主的欺负,他深深明白,只有跟着革命走,反对压迫,才能让穷人翻身。

1927年11月份,湖北黄麻地区闹起了起义,韩先楚二话不说就加入了村里的农会。后来,他还参加了反帝大同盟,经过了不少的动荡和打仗的日子。就这么一路走来,韩先楚从一个年轻小伙子慢慢锻炼成了一名真正的战士。

1930年10月份,韩先楚成了中国共产党的一员,从那以后,他就走上了战无不胜的神奇道路。不管是抗日战争那会儿,还是解放战争期间,就连后来的抗美援朝,战场上总有他的足迹。

问起许世友将军,他最敬佩的解放军将领是谁,这位被誉为“猛将”的老将直接就说:“那肯定是韩先楚啊。”能让许将军如此推崇,韩先楚的军事本事那肯定是不容小觑。

韩先楚一辈子都没打过败仗,他亲自带着“旋风部队”,从东北一路冲锋陷阵到海南岛。他们走到哪儿,哪儿就被顺利解放,简直无人能挡。他不仅成功拿下了海南岛,还给我们军队以后渡海打仗留下了特别宝贵的经验。

抗美援朝那仗,真的让韩先楚名声大噪。那时候,“联合国军”的头儿麦克阿瑟,被我们军队打得一直往后退,没辙了。所以,美国陆军里的大佬马修·邦克·李奇微,就被紧急派上场了。他赶紧在三八线那块儿,设了三道灵活的防线。

他们最为倚重的一道防线,就是西线的临津江区域。那地方的地貌很特别,江的北边是一大片平坦的陆地,而南边则是陡峭的悬崖。士兵们守在这儿,对我军的动作那是一清二楚。就算我军硬闯过河,面对着那悬崖峭壁,也是难以攀爬上去。真可以说是“一人把守,众人难攻”。

他们为了防止我们夜间偷袭,白天会派侦察兵去北岸探路,一到晚上,就不停地往天上打照明弹,把黑夜照得跟白天没啥两样。而且啊,天上还有好多侦察机飞来飞去,一直盯着地面的动静呢。

敌人给那条防线起了个名儿,说它是“坚不可摧的堡垒”,就连李奇微也觉得这防线跟“钢浇铁铸”似的,觉得志愿军再有能耐,也别想跨过这道坎儿。

但他们这回碰上的,可是我军战无不胜的韩先楚将军。接到攻打任务后,韩先楚将军就琢磨着怎么打这场仗。敌人守得紧,硬冲是行不通的,所以得想个巧招儿。

琢磨来琢磨去,韩先楚瞧出点门道,那两道后面的美军防线正忙着撤呢。这意思就是说,要是咱跟头一道防线干上了,后面那两道的美军想快点来帮忙,怕是难了。

再说,美军的侦察机其实并不是整天都在飞,它们中间会有休息的空儿。咱们可以瞅准这个空档,躲过敌军大部分的侦察。

最后说说突破口的挑选,韩先楚挑了个对我军来说最难打的地方,因为那地方敌人守着容易,我们攻进去难,所以敌人那边防得也就没那么紧。

战斗打响后,韩先楚使出一招声东击西,让一部分士兵在正面战场假装猛攻,把敌人的炮火都引过去。同时,他又悄悄派人去突破口那边挖地道,这些地道一点点往南延伸,一直通到敌人的心脏地带。天上的侦察机就算飞得再低,也看不出地下的门道。

12月31号那天,咱们队伍悄悄摸到了离敌人不到三百米的地界。等美国佬的侦察飞机一走,咱们立马把上百门大炮架到了敌人的阵地前头。指挥官一声令下,嗖嗖嗖,上千发炮弹就跟不要钱似的往外砸,敌人的阵地立马就被炸得火光冲天,乱成了一锅粥。

紧接着,志愿军飞快地冲向敌人的阵地,短短十一分钟内,那条被吹嘘成“坚不可摧”的防线就被他们给攻破了。

李奇微打了一辈子仗,估计做梦也没想到仗还能这样打。而韩先楚这位旋风将军,就靠这一仗,在美国陆军的历史上可是大大出了名。

听说在所有和咱们不对付的国家的情报机构那儿,韩先楚这位中国将军的档案是最厚的,为啥呢?就因为他打的仗又多又出奇制胜。

打完仗以后,韩先楚因为给世界和平帮了大忙,所以朝鲜民主主义人民共和国给了他两个大奖,一个是一级国旗勋章,另一个是一级独立自由勋章。

韩先楚这辈子,几乎都是在战场上拼过来的。在大家眼里,他就是个在战场上威风凛凛的大英雄。但很多人不知道,这位硬汉英雄,其实也经常偷偷地抹眼泪。

【第一次荣归故里】

韩先楚17岁那年就加入了革命队伍,后来情况变了,特别是在第四次反“围剿”战斗后,敌人对湖北这些地方的攻打更猛了。为了大局,部队决定转移,韩先楚也就跟着大伙儿一起,走上了长途跋涉的路。

他现在刚好二十岁,要走的时候心里最放不下的就是家里人。为了不让别人知道自己的去向,他偷偷把钱给了几个朋友,指望他们能帮忙照应一下家人。

朋友们一听韩先楚的请求,立马摆手不肯接他递过来的钱,直说:“你为了咱们穷苦大众闹革命,要打跑那些地主恶霸,我们感激你还来不及呢,哪能要你的钱?你家里的亲人,你放心好了,我们肯定会帮你照看妥当!”

朋友那番真挚的话语,让他心里头热乎乎的,也更加让他下定了走革命这条路的决心。韩先楚自打1934年迈出家门后,一晃眼,再次踏进家乡的土地,已经是十五个年头过去了。

那时候,韩先楚跟着共产党四处打仗,战功多得数不清,从一名默默无闻的小兵一路升到了12兵团的副司令。正好赶上他带着大部队往武汉去的时候,韩先楚才抽空回了趟红安老家。

回到老家,韩先楚受到了全村人的热烈欢迎,大家排成两列在道路两旁,好多乡亲都主动走上前来跟他说话。看到大家这么关心问候,他心里顿时涌起一股浓浓的家乡情谊,那种感觉很长时间都没有了。

那时候,他碰巧遇上了小时候一起玩的吴海洲。尽管已经十几年没碰面了,但两人一见如故,一点隔阂都没有。吴海洲一脸骄傲地说:“看你现在这身军装,真是帅气逼人!我早就预料到了,咱们村里那帮小孩里,你肯定是混得最好的。看看,我说对了吧!”

韩先楚乐呵呵地说:“嗨,我这人也就爱啃几本书,爱到处溜达。要是你那时候也跟我一块儿出去闯荡,保准比我混得好多了。”

说完,他就从兜里掏出了三支钢笔,递给了吴海洲:“听说你家已经有三个小宝贝了呀,这三支钢笔就给小家伙们吧。等他们上了学,让他们带着用,以后肯定能比我们这一辈更有出息,前途无量。”

吴海洲一把抓过钢笔,心里头那个激动啊,都不知道咋谢韩先楚才好。韩先楚看他那样,赶紧摆手说:“嗨,这有啥好谢的呀,想当年我还欠你四斗谷子没还呢!”

出乎意料的是,做了大官的韩先楚,竟一点架子都没有,而且对那些陈年老账记得清清楚楚。大家伙儿心里头不由得对他多了几分钦佩。

但韩先楚一提要还以前的谷子,吴海洲立马摆手拒绝:“咋回事,你这是看不起我呢?我吴海洲是那种人吗?现在土改都完成了,家里有了牛,分了地,难道还差那点粮食不成?”

见朋友面露怒色,韩先楚赶紧说明情况:“借了东西得还,这是咱‘三大纪律八项注意’里的规矩。”说实话,那时候红军正碰上难关,他是代表红军去借的,可后来这事儿一直拖着,账也没结清。

吴海洲心里明白,他这位朋友做人很有底线,于是就开口说:“这样吧,那三支钢笔我就还给你,不过你那欠条我可就不打算还你了。上面有韩司令你的亲笔签名,我打算留着当个念想。”

韩先楚只能笑着应承下来,从那以后,那张欠条就成了吴海洲家里的宝贝,他时不时就会拿出来,给儿孙们讲讲韩先楚的英雄故事,好让他们学习。

【第二次回乡探望】

1973年10月份,韩先楚收到了中央军委的任命书,他得赶去兰州军区当司令员。在正式接手工作前,还有段空档期,韩先楚就趁着这个机会,又回了一趟老家看望亲人。

现在他已经过了60岁大关,走到村里头,还是有好多老乡一眼就瞅见了他。没过多大会儿,大部分村民就都聚拢过来了。

听说兰州军区的司令要驾到,村支书赶紧出来接驾。因为他是从外地调来的,所以对韩先楚司令员并不太熟悉。

但让村书记意外的是,这位大官竟异常朴实无华,和村民聊天时,他就像是个普通人一样,没有半点架子。好多村民都直接喊他的小名“祖宝”,而他呢,非但不生气,还觉得挺温馨的。

之后,韩先楚在村民的指引下,走访了村里那所条件简陋的小学,亲眼目睹了村民们生活的拮据。看到大家的日子还是过得那么艰难,他心里头真是各种滋味都有。

走之前,他眼里闪着泪光跟乡亲们说:“虽然现在咱们的生活条件好了点,但还差得远呢,我还得接着使劲干。孩子们的上学问题得好好抓一抓,得让他们吃得营养,学得扎实,将来好为国家出力。”

【第三次重返家乡】

1981年的时候,韩先楚已经68岁了,他再次踏上了回乡的路。那时候的红安县,大雪纷飞,天气冷得要命。就算是穿着厚厚的军棉大衣的工作人员,也忍不住直打颤。

走到村子入口时,一行人碰到了一个穿着破旧、在雪地里头艰难挪步的老大爷。韩先楚赶紧走上前去跟老大爷说话,没想到这一聊才发现,这位老大爷竟然是他小时候一起玩到大的朋友陈尊友。

陈尊友头上扣着一顶毛毡帽,身上裹着件旧棉袄,下面穿着条薄单裤,脚蹬一双草鞋,这一身打扮,春夏秋冬都能凑合着过。

韩先楚瞅见发小穿得破破烂烂,就开口说:“你这是咋回事啊?这么多年了,还是老样子没变。”陈尊友也不拐弯抹角,立马回怼:“你这当官的到底咋干的?害得我这么多年还是这副德行。”发小这番话就像一根刺扎进了他心里,让他心里头愧疚得不行。

他还没来得及多想,陈尊友就接着说:“不光我一个人这样打扮,你看看咱村里、咱县里的农民,哪家哪户不是这样?家里穷,棉衣都得先紧着孩子们穿,我们这些上了年纪的人,有件粗布衣服凑合着穿,就已经很满足了。”

韩先楚真没想到,一晃眼都几十年了,老百姓的日子理应好过多了。等他挨家挨户拜访了乡亲们,亲眼见到的、亲耳听到的,着实让他大吃一惊。

陈尊友讲的那情景,就是乡亲们穿着打满补丁的单薄衣服,冬天里冷得直打哆嗦,跟十多年前那会儿没啥两样。

当他踏进吴海洲家门那一刻,只见吴海洲的媳妇因为衣服破旧,只能裹着床上一床薄薄的棉被取暖。尽管日子过得紧巴巴的,穷困潦倒,但吴海洲从来都没开口要过之前借出的那四斗粮食。

让韩先楚心里头不是滋味的是,他一回来,乡亲们就拎着大米、白面、鸡蛋这些吃的来看他,嘴上都说着日子还不错,可他们身上那几件单薄的衣服,看着真叫人揪心。

这时候,韩先楚心里头的泪水憋不住了,过了好一会儿他才慢慢冷静下来,然后对大伙儿说:“乡亲们,这些东西你们拿回家,自个儿吃或者给娃们吃,我真的不能要。”

事后,韩先楚直接回到了县委那边的小旅馆,拿起电话就拨给了兰州军区那边:“赶紧的,给我安排下,立刻送5万件军大衣到红安来!钱就从我工资里直接划,我走了以后,就从我儿子的工资扣,再不行还有我孙子的……”

那时候,韩先楚的薪水其实并不多,但他平时过日子特别省。为了那五万件大衣,他把自己几十年的老本都搭进去了。聊起自己的老家,他跟身边的人是这样讲的:

你晓得为啥红安这名字是这样来的不?它原来叫黄安,但后来为啥改成了红安呢?是因为有好多好多的革命先烈,他们的血就像给这地方染上了一抹红。红安的老百姓,他们为了革命付出了多少条命啊,你说那5万件旧大衣算啥?跟他们的付出比起来,那些大衣根本不算啥,他们早就有资格得到更好的。

说实话,红安这个地方之所以“红”,那都是老一辈人用生命换来的。这里可是中国工农红军两支长征队伍开始的地方。想当年,工农红军的队伍里,三个人里头就有一个是红安人,四个英雄烈士里面就有一个是红安籍贯的。这儿家家户户都有人当过红军,每个门里头都出过烈士!

为了新中国的解放事业,他们付出了巨大代价。可直到最近几年,这个地方才摆脱了贫困县的标签。红安的老百姓,真是让人佩服!最后,就用红安县对韩将军的那句评价来做个总结:虽然他地位很高,但从未忘记家乡人,光荣回乡,永远被人尊敬。