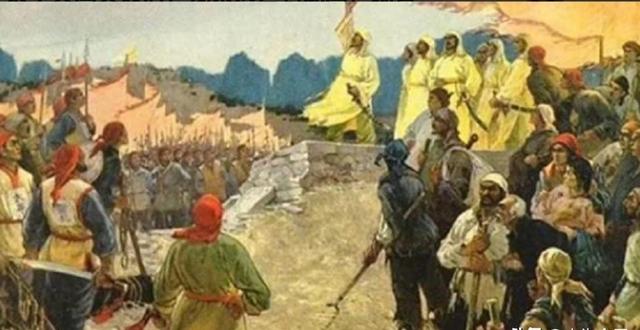

太平天国失败后,残余逃亡到此国,现有20万华人,还讲着广东话

1864年,南京城破,太平天国覆灭。清廷对待战败的太平军民异常残酷,竟将他们贩卖到南美洲充当苦力。他们被押解上船,穿越茫茫大海,抵达一个陌生的国度。这些饱经沧桑的太平遗民,没想到在异国他乡竟重获新生。他们不仅建立了自己的家园,还保留着浓厚的中华文化。时至今日,在这片遥远的土地上,依然有20万华人后裔生活,街头巷尾还能听到熟悉的广东话。这片土地究竟在哪里?这些太平遗民又是如何在异国他乡实现重生的?

一、血泪航程:从南京到南美

1864年7月的一个清晨,南京城外码头一片混乱。数千名太平军民被清军士兵押解着,排成长长的队伍。他们身上带着镣铐,衣衫褴褛,脸上写满了绝望。

"快点走!"清军士兵用枪托狠狠地推搡着队伍中的人群。码头边停泊着三艘巨大的西方商船,这些商船属于英国利物浦的"皇家商贸公司"。

一位名叫陈阿贵的太平军老兵,在队伍中默默地数着同伴的人数。这支由男女老少组成的队伍足有三千多人,他们都是被清廷以"叛军余孽"的罪名贩卖给外国商人的太平军民。

商船的船长约翰·威廉姆斯站在甲板上,手持一份与清廷签订的契约。契约上写明:每名太平军民作价50两白银,由"皇家商贸公司"负责运送到南美洲秘鲁的加亚俄港。

太平军民被分批赶上了三艘商船。船舱里早已挤满了来自广东、福建的华工。陈阿贵被关进了最底层的船舱,那里黑暗潮湿,空气中弥漫着霉味和腐臭。

"这些人都是从哪里来的?"一个广东华工问道。

"我们是太平军的残部,"陈阿贵低声说,"天京被攻破后,清廷把我们卖给了洋人。"

船舱里顿时响起一片惊呼。在场的华工们都听说过太平天国的事迹,没想到眼前这些人就是传说中的太平军。

商船启航了,向着遥远的南美洲驶去。在三个月的航程中,船舱里的情况每天都在恶化。由于通风不畅,疾病在人群中迅速蔓延。许多人因为水土不服和营养不良而死去,他们的尸体被直接抛入大海。

陈阿贵和几个太平军战友商量着要组织一次暴动。但船舱里的镣铐和甲板上的枪炮,让这个计划变得不切实实。最终,他们决定先忍辱负重,等到了南美再做打算。

航行到第六十天时,一场突如其来的风暴袭击了船队。巨浪拍打着船身,桅杆在狂风中摇摇欲坠。底舱里的人们抱在一起,默默祈祷。这场风暴持续了整整三天,最终导致一艘商船偏离航线,在太平洋上失去了踪影。

九月底,幸存的两艘商船终于抵达了加亚俄港。当太平军民被带到甲板上时,映入眼帘的是一片陌生的海岸线和连绵的山脉。秘鲁的阳光异常刺眼,但等待他们的将是更加严酷的考验。

二、秘鲁鸟粪岛:苦难深渊

1864年10月,太平军民被押送到了秘鲁钦查群岛的鸟粪岛。这里是世界上最大的鸟粪矿开采地,岛上堆积着数百年的海鸟粪便,是制造火药和农业肥料的重要原料。

"所有人排成四队!"看守们用西班牙语大声吼叫。一个会说广东话的华工翻译官站在旁边:"从今天起,你们要挖掘鸟粪矿,每人每天必须完成五百斤的定额。"

陈阿贵和其他太平军民被分配到岛屿北部的矿区。这里的工作环境极其恶劣,空气中弥漫着刺鼻的氨气,地面上厚厚的粪层散发着难闻的气味。挖矿的工具只有简陋的铁锹和竹篓,工人们每天要在烈日下工作十二个小时。

翁德容是广东顺德人,曾在太平天国担任中军统领。此时的他站在矿坑边,默默观察着周围的环境。鸟粪岛四面环海,岛上驻扎着武装警卫,逃跑几乎是不可能的。但翁德容注意到,每天傍晚会有补给船停靠在码头,运来淡水和食物。

一天深夜,翁德容找到了同在太平军服役的老战友陈永禄。"永禄,你还记得在天京时我们是怎么组织民兵的吗?"翁德容压低声音说。陈永禄立刻明白了他的意思。

从那天起,两人开始在工人中秘密组织互助会。他们按照太平军的编制方式,将工人分成若干小组,每组十人,设立组长负责联络。互助会的成员们相互照应,分享食物和药品,照顾生病的同伴。

一个叫黄亚乾的广东青年,因为完不成工作定额而被监工鞭打。互助会的成员们凑钱为他买来药膏,晚上轮流照顾他。黄亚乾感动地说:"我在这里第一次感受到了家的温暖。"

1866年初,岛上爆发了霍乱。由于生活环境恶劣,疾病在工人中迅速蔓延。互助会组织成员轮流照顾病人,并向矿主要求改善居住条件。一个月内,近百名华工死于疾病,其中包括二十多名太平军民。

这场疫情引起了秘鲁政府的注意。政府派来的卫生官员看到岛上恶劣的环境后,下令改善工人的生活条件。互助会趁机提出了缩短工时、增加工资的要求,并得到了部分批准。

然而,对于太平军民来说,真正的转机还在后面。1867年初,智利与秘鲁的战争爆发,为被囚禁在鸟粪岛上的华工带来了新的希望。一个更大的计划正在翁德容和陈永禄的脑海中酝酿。

三、伊基克起义:绝处逢生

1867年3月,智利与秘鲁的战争全面爆发。一天清晨,一艘智利军舰出现在鸟粪岛附近。翁德容通过望远镜发现,船上飘扬着智利国旗。这是一个千载难逢的机会。

当天晚上,翁德容召集了互助会的核心成员开会。"智利需要士兵,"翁德容说,"我们可以联系智利军方,请求他们解救我们。"陈永禄当即表示赞同,并提出了一个大胆的计划。

通过一位在码头工作的秘鲁商人,翁德容秘密给智利军方递交了一封信。信中表明,他们愿意协助智利军队夺取伊基克港,条件是获得自由和在智利定居的权利。

智利军方很快做出了回应。4月15日凌晨,三艘智利军舰悄然靠近鸟粪岛。趁着夜色,翁德容带领两百多名太平军民偷偷离开了工棚,潜入码头。他们配合智利士兵迅速控制了岛上的武装警卫。

这次行动震惊了秘鲁政府。更令他们意想不到的是,这支由前太平军民组成的队伍展现出惊人的战斗力。在随后的伊基克战役中,翁德容和陈永禄率领的华人军团在山地作战中发挥了关键作用。

"这些中国人太厉害了!"一位智利军官在战报中写道,"他们像山羊一样灵活,在陡峭的山坡上来去自如。他们还精通伏击战术,这让我们在山地战中占尽优势。"

伊基克之战持续了三个月。华人军团凭借在太平天国时期积累的游击战经验,多次成功伏击秘鲁军队的补给线。7月,伊基克港最终落入智利军队手中。这场胜利中,华人军团立下了汗马功劳。

智利政府履行了承诺。8月1日,在伊基克港举行了一场隆重的授勋仪式。翁德容和陈永禄获得了智利军方的嘉奖,同时获得了在伊基克定居的权利。更重要的是,所有参战的华人都获得了自由身份。

这个消息很快传到了鸟粪岛。岛上剩余的华工群情激动,纷纷要求加入智利一方。到了年底,超过两千名华工成功逃离了鸟粪岛,其中包括大部分太平军民。

在伊基克港,这些获得自由的华人开始了新的生活。他们在港口附近建起了简易的房屋,成立了互助组织。翁德容和陈永禄被推举为华人社区的领袖,负责与智利政府沟通。一个崭新的华人社区,就这样在南美的海岸线上悄然形成。

四、智利新生:从难民到公民

1868年2月,智利政府颁布了一项重要决定。根据新修订的《安孔条约》,伊基克港及其周边地区将划出一片专门区域,供华人居住和经营。这个决定让翁德容等人看到了在异国扎根的希望。

第一批定居点选在了伊基克港南部的山坡上。这里背靠山丘,面朝大海,地势平缓。三月初,在智利工程师的指导下,华人们开始修建房屋。他们采用了中国传统的夯土技术,配合当地的建筑材料,很快建起了一排排简易但结实的房屋。

"这是我们的新家了。"陈永禄站在一处新建好的房前对大家说。房屋虽然简陋,但比起鸟粪岛的工棚要好得多。每户都有独立的厨房和院子,还预留了开设店铺的空间。

黄亚乾是第一个在伊基克开店的华人。他开了一家杂货店,专门从智利其他城市采购日用品,供应给华人社区。由于价格合理,很快连当地智利人也经常来他的店里购物。

为了方便管理,华人社区成立了"华商会馆"。这个机构不仅负责协调社区内部事务,还承担着与智利政府沟通的重任。翁德容被推选为首任会长,他立即着手制定了一系列社区规章。

1869年夏天,一件事让整个华人社区沸腾。智利政府宣布,所有在伊基克定居满一年的华人,都可以申请智利国籍。这意味着他们将获得与智利公民同等的权利,包括自由经商、置办产业的权利。

陈阿贵成为第一批获得智利国籍的华人之一。拿到证件的那天,这位曾经的太平军老兵激动地说:"从今天起,我们不再是难民了!"

随着时间推移,华人社区逐渐繁荣起来。到1870年底,伊基克的华人已经开设了近百家商铺,包括杂货店、裁缝铺、中药铺等。一些人还开始尝试种植蔬菜,将中国的农作物引入智利的土地。

1871年,一件大事让华人社区再次欢欣鼓舞。智利政府批准了"华商会馆"的请求,允许他们在社区内开办学堂。这所学堂不仅教授智利语言和文化,还保留了中文教育。陈永禄担任了第一任校长,他说:"我们虽然在异国他乡,但不能忘记自己的根。"

到了1875年,伊基克的华人社区已经发展成为一个规模可观的聚居地。街道两旁店铺林立,市场上充满了中国商品的气息。更重要的是,这里的华人已经完全融入了智利社会,成为了这片土地上不可或缺的一部分。

五、文化传承:海外汉城

时光荏苒,转眼到了1900年。在伊基克港的华人社区,一场别开生面的活动正在进行。老一辈华人正在教年轻人用广东话演唱粤剧。这些年轻人虽然出生在智利,但说着一口流利的广东话。

"阿婆,为什么我们要学说广东话?"一个十岁的男孩问道。

"因为这是我们祖辈的语言。"黄亚乾的妻子杨氏一边教孩子们认中文字,一边解释道。她是1880年代从广东嫁到伊基克的第一批华人女性之一。

在伊基克的街道上,随处可见中西合璧的建筑。一座座骑楼沿街而建,底层是商铺,上层是住房。这些建筑既保留了广东骑楼的特色,又融入了智利的建筑风格。特别是那些雕花的窗棂和飞檐,都透着浓浓的中国韵味。

每逢农历新年,整个华人社区都会举行盛大的庆典。街道两旁挂满红灯笼,商铺门前贴着春联。清晨,爆竹声此起彼伏。傍晚时分,社区广场上会举行舞狮表演。这些节目都是由当地华人自发组织的。

1905年,一位来自广东的摄影师来到伊基克,为这里的华人社区留下了珍贵的影像。照片中,身着长袍的老一辈和穿着西装的年轻一代站在一起,展现出不同时代的风貌。

华商会馆的档案室里,还保存着一份特殊的文献。那是一本手写的《太平军转战录》,记录了从南京到伊基克的漫长历程。这本书由几位老兵轮流执笔,用工整的楷书写就,传给下一代阅读。

"我们必须让孩子们知道自己从哪里来。"翁德容的儿子翁志明说。作为第二代移民,他既继承了父辈的事业,又开创了新的发展方向。他创办了伊基克第一家中文报纸《华声报》,专门报道社区新闻。

2000年,随着全球化浪潮的推进,伊基克的华人社区迎来了新的发展机遇。第四代、第五代华人后裔在保持传统的同时,也与世界各地的华人建立起密切联系。他们通过互联网,与远在中国的亲人保持联络。

如今的伊基克华人社区,已经成为南美最具特色的华人聚居地之一。街道上的店铺招牌仍然保持着中英文双语标识,餐馆里飘着粤式点心的香气。每到周末,社区的文化中心总会举办各种传统文化活动,吸引着智利各地的游客前来参观。