在紫禁城那巍峨的宫墙下,崇祯皇帝自缢煤山的槐树静静伫立,它见证了王朝的兴衰。

这座古老园林,就像一面历史的照妖镜,清晰映照出每个时代对人物评价的吊诡之处。

当李自成的大顺军攻破北京城门,这位末代帝王,既是明太祖朱元璋血脉的终结者,在士大夫笔下,又是刚愎自用的亡国之君。

历史人物的评价,从不是一成不变的青铜鼎,而是如同随着时代波涛起伏、不断重塑的流动镜像,在开国与灭国的两极之间,折射出权力更迭的残酷,以及人性评判的永恒困境。

王朝初创者的故事,往往被编织成神话。朱元璋从放牛娃一路成为开国皇帝,如此传奇的经历,被史官巧妙地提炼成 “天命所归” 的必然逻辑。

在明史的记载里,那些频频出现的祥瑞异象,其实不过是胜利者为政权合法性精心编织的神圣外衣。这样的历史书写,把复杂的权力博弈简单化为天道轮回的宿命论,让开国君主自然而然地戴上了 “神人” 的光环。

末代君主则是另一番景象,他们往往被污名化。崇祯帝在位十七年,批阅奏章留下的 “知道了” 朱批多达万余件,其勤政程度在明代堪称数一数二。

可史家却把明朝灭亡的责任归咎于他 “性多疑而任察,好刚而尚气”。这种评价实在是吊诡,历史把王朝积累的弊病一股脑都算到末世君主头上。

就像《明史》编纂者在清廷的授意下,刻意放大崇祯的决策失误,以此来证明清朝取代明朝的正当性。

在权力更迭的大舞台上,历史评价就像政治博弈的延伸战场。清初文人把李自成描绘成 “流寇”,到了民国,史家却称他为 “农民起义领袖”。

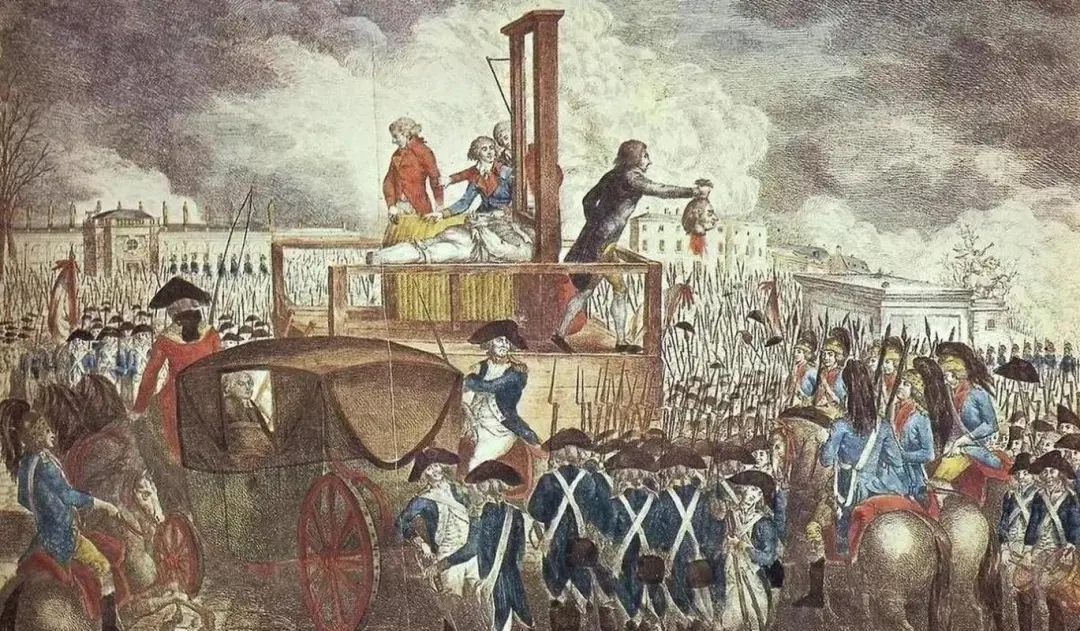

这戏剧性的反转,就像法国大革命期间路易十六从 “锁匠国王” 变成 “暴君”,足以证明历史记忆很多时候就是现实政治的投影。

传统史观的价值判断,长期被儒家伦理构建的忠奸体系主导。文天祥在《正气歌》里确立的忠臣范式,还有《赵氏孤儿》中程婴的忠义形象,共同构成了评价历史人物的道德模具。

这种非黑即白的二元框架,把复杂的历史情境硬生生压缩进 “明君 - 昏君” 这样扁平的叙事里,就好比把立体浮雕压制成了平面拓片。

不过,现代史学打破了这种传统评价的确定性。黄仁宇在《万历十五年》里提出的 “大历史观”,揭示出制度性的溃败,远比个人品德更具破坏力。

当我们把目光从崇祯的刚愎,转移到明朝僵化的财政体系;从路易十六的优柔,看向法国特权阶层的顽固,就会发现历史责任的分配,远比想象中复杂得多。

意识形态也会扭曲历史人物的真实面貌。苏联解体后,史学界对尼古拉二世的评价,从 “血腥沙皇” 一下子变成了 “悲剧圣徒”。

这颠覆性的变化,就像柏林墙倒塌后,东德史观的全面重构。每个时代都按照自己的政治需求改写历史教科书,历史人物的形象,也就成了意识形态斗争的竞技场。

权力结构存在系统性缺陷时,往往比个人因素更具破坏力。明朝灭亡前七十年,“万历怠政” 就已经埋下了制度僵化的祸根,崇祯接手的,是一个官僚系统全面腐化的烂摊子。

法国大革命前夕,三级会议的崩溃,本质上是中世纪等级制度,无法适应资本主义发展的必然结果。把王朝兴衰完全归罪于个人,就好比把泰坦尼克号的沉没,怪在瞭望员失职上。

社会矛盾长期积累,是历史转折的深层动因。北宋的 “积贫积弱”,源头在太祖杯酒释兵权时的制度设计;清末的衰败,能追溯到乾隆朝错失的现代化机遇。

托克维尔在《旧制度与大革命》里说过,革命常常在压迫减轻的时候爆发,因为改良的希望,会唤醒被压迫者的权利意识。

个人能力和时代局限之间的辩证关系,是我们认识历史的新维度。拿破仑既能凭借《民法典》奠定现代法律的基石,又因大陆封锁政策拖垮了法国经济。

这矛盾的现象提醒我们,历史人物既是时代的弄潮儿,也是特定历史条件的囚徒。就像量子物理里的波粒二象性,历史评价需要兼顾英雄史观和唯物史观。

站在景山公园的万春亭俯瞰北京城,那些曾经被奉为神明的开国者,还有被钉在耻辱柱上的亡国君,在时光的长河里,都褪去了非黑即白的色彩。

当我们抛弃成王败寇的简单逻辑,就会发现,历史人物的真正价值,不在于他们是否顺应了所谓的天命,而在于他们的生命轨迹,如何折射出人类文明的困境与突破。

这种认知的转变,也许就是解开英雄与罪人悖论的历史钥匙,让我们在回望过去的时候,少一点道德审判的傲慢,多一些对人性理解的慈悲。