四川是咱国家的重要后方,以后要打持久战,这里得一直使劲儿顶着。咱们得豁出去打,人力物力,啥都得给国家用上。真难想象,那些20多年没管过川外事的四川老兵,听到刘湘的《请战书》会是啥表情?是兴奋?生气?还是害怕呢?

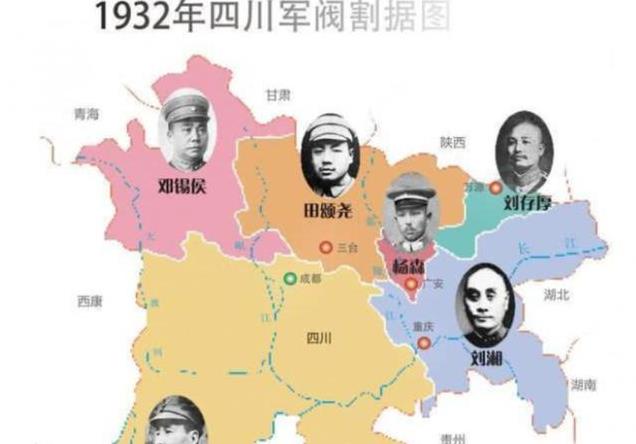

1937年以前的四川,那可真是个乱得没法说的地方。清朝完了,民国来了,四川各地的大佬都冒了出来,新革命党和老军官、士绅斗得不可开交,外地军阀也来捣乱,几十年打了470多仗,天府之国变得乌烟瘴气。那时候的川军,几乎天天都在打仗。按理说,打仗能让军队快速变强,但川军却是个例外。川中军阀实力悬殊,素质也各不相同,很多人只想着升官发财占地盘,没人愿意花时间培养士兵,兵没了就再招,人来人往很快。

那时候川军人数虽多,但名声不太好,纪律松散,单打独斗不行,整体战斗力也弱。里面还有很多抽大烟的“双枪兵”,个矮体弱,面黄肌瘦,走路都费劲,更别说打仗了。川军曾陷入无休止、没意义的军阀争斗,斗志都被磨没了。但这种情况在1937年终于有了改变。

刘湘这人野心勃勃,爱出风头,但他很会处世,知道怎么以退为进,所以在复杂的川军里坐上了头把交椅。他出身好,上过军校,眼光独到。他上台后大搞改革,整合新军,让松散的川军第一次团结起来。西安事变那会儿,很多人都在旁边看热闹,不表态。但刘湘站了出来,力挺张学良和杨虎城,盼着他们能和平解决,别耽误了抗日大局。卢沟桥事变后,刘湘第二天就向全国宣告,请求带兵抗日。那时候,全国军阀众多,刘湘是头一个挺身而出,说要带着自己的部队去打仗,参加抗战的人。真没想到,国家快撑不住的时候,竟是四川人先站了出来,他们平时可都在偏远地方呢。刘湘的理由也很直白:就是得有人上!咱们民族可不能就这么没了!全国人难道都要说日语吗?川军得挺身而出,为民族、为国家拼尽全力!从那时起,刘湘和他的川军总是抢先一步。别人还在对时局发懵时,刘湘就喊起了抗日口号。等大家也跟着喊时,他已悄悄回四川练兵,准备好带兵出川打仗了。

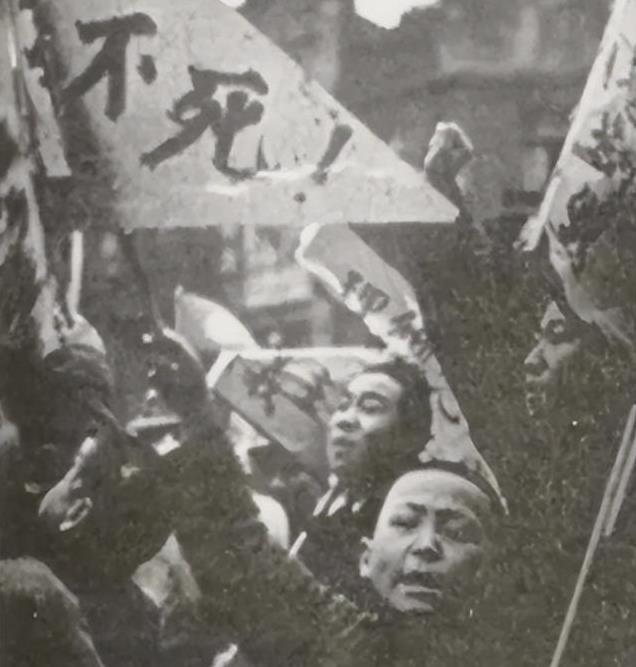

1937年9月5日,成都少城公园里挤满了人。刘湘站在台上,情绪高涨。他这个老军阀以前讲过很多次话,有些是空话。但这次,他说的话真的没辜负四川百姓的期望。四川人历来不怕苦不怕累,敢于反抗侵略。现在我们要继承这传统,上前线抗战。作为川军统帅,我不能让四川乡亲们失望,定会上前线奋勇杀敌,誓把日军赶出中国!台下的老百姓,大都吃过军阀的亏,骂刘湘的人也挺多。但说到保家卫国,听到那真心话般的出征誓言,谁不感动得泪流满面?恩怨、争斗此刻都不算数了。川人讲义气,对外一致。川军不再沉默,爸妈送儿打鬼子,老婆送郎上前线。报名参军的人里,有个50多岁的农民叫王者成,因年纪太大被招募处拒了。他没放弃报国,把独生子送去参军,还亲手做了面大旗,上面写个大大的“死”字,旁边写着几行小字鼓励他。我不想你留在我身边孝顺,只盼你为国家和民族尽力。现在国家有难,日军残暴。国家兴亡,人人有责。我虽想从军,但已过年龄。还好有你,主动请战。这面旗子你带着,受伤时擦血,死后裹尸,勇敢向前,别忘责任。

看着写有“死”字的旗帜,那是川军军魂的体现,也预示着他们征途的艰难。大家都知道川军战斗力弱,装备差,上战场就像送死。但总得有人上前线,做那第一个牺牲的英雄。这支四川最厉害的部队,用的还是四川产的79步枪、大刀长矛,重武器也就些土制机枪、迫击炮。秋天到了,战士们就两套军装、绑腿和两双草鞋,简直就像一群乞丐。

而且,由于军费短缺,刘湘不得不自掏腰包 10 万大洋,川军高层将领也都慷慨解囊,凑了近 50 万,再加上老百姓捐的 50 万,这才好不容易把出川的路费给凑够了。自己造枪炮,自己筹军饷,这样抗日真是少见。虽说大家齐心爱国,但首次出川的川军,起初非但没获好评,反而名声一下子就变差了。老百姓哪懂蜀道多难走,路又长。川军每天白天走一百多里路,晚上草鞋破了就现编,第二天接着走。没吃的没喝的,就靠一股狠劲和难得的乐观精神撑下来。

刘湘在出川打仗前,就想着一件事:他希望川军能和滇军、桂军一块,组成一个方面军,实在不行,也得保持川军原班人马。可没人听他的,川军一到前线,就被拆分成军、师,甚至团、营,分到各战区了。川军被拆散后没了支柱。22集团军刚到山西,太原就丢了,战场乱成一锅粥。他们还没站稳脚跟,日军快速反应部队就冲了过来,打得他们落花流水,只能赶紧撤退。一开始就打了败仗,加上冬天太冷,川军士气很差,他们还穿着草鞋,根本走不动。没办法,补给没人送,几个大胆的师长、团长就让人直接闯进晋绥军的军备库,先拿了东西用,反正都是抗日嘛。川军这么做,直接把阎锡山给惹毛了。他一听到这消息,立马火冒三丈,开口大骂起来。那些只会骚扰百姓、抗日不行的土匪军队,得赶紧让他们走人,走得越远越好,别再害人了。23集团军到了武汉后,日子也挺难熬,他们被临时划归第一战区的程潜指挥。但程潜接到这个命令时,直接拒绝了,一点也不含糊。阎锡山不要的部队,你想给我?那种糟糕的队伍,我可不会接手。战斗未起,就可能要被赶回四川,刘湘得知消息后急得要命。他虽然病得很重,但还是跑到前线去指挥。手下人都让他留在后方,可刘湘就是不听。我一直喊着要打日本鬼子,现在仗打起来了,自己却不敢往前冲,这不是会让人笑话我吗。刘湘清楚,川军要翻身,就得赢下出川后的第一战,现在全看20军的了。虽然20军在四川名声不响,但作为先锋,他们肩负着重要的使命。大场那场恶战打了整整五天五夜,20军靠着简陋的武器,硬是把日军主力挡了回去,守住了阵地,直到友军赶到。但这一仗,20军伤亡惨重,最后只能缩编成两个旅。20军26师在淞沪会战里表现超群,原4000多人的队伍,拼到最后只剩600多人,伤亡惨重。他们拼死抵抗,连排都拼光了。这就是用命堆出的防线,川军誓死抗日,绝不退缩。1937年11月,日军大部队猛攻安徽,南京危在旦夕。川军145师在广德坚守了3天3夜,子弹打光,粮食吃完,丢了些地方。师长饶国华坚决不走,带着仅剩的一个营反击,却被日军包围。最后他说:我愿意用生命报答四川父老乡亲。广德位置关键,我不能看它落入敌人手里,所以决定和这座城一起战斗到底。希望战士们勇猛杀敌,把敌人赶出去,振兴国家,完成我的遗愿。饶国华将军写完那封遗书后,毅然决然地拿起枪,选择了自我牺牲,以身殉国,展现了他的英勇无畏。

淞沪和广德两场大战里,川军靠着那股子“倔强劲儿”,把所有对他们的怀疑都给打没了。1938年1月20日,刘湘在汉口因病去世,年仅48岁。手下人在整理他的东西时,翻到一张纸条,纸条上写着:还没成功就先走了,真让英雄们伤心啊。刘湘在遗嘱里还写了这么一段:咱们川军说了,要跟小鬼子抗战到底,绝不改变主意。只要敌军还在咱国土上,川军就一天不回老家!虽然川军打了几场漂亮的仗,但因为纪律松散,各大战区还是害怕,不敢收留。最后还是第五战区的李宗仁站了出来,帮他们解了围。太棒了!我现在正好缺兵少将,得赶紧把川军调遣到徐州那边去支援。

时间飞逝,根本没法集结大军防守。李宗仁只好自己赶紧去徐州指挥,同时火速调遣从山西撤回来的川军22集团军去滕县防守,还下了死命令:必须守住。大家得拼尽全力守住这里,别放弃,一直坚持到我们的援军到来。虽然说着“等待援军”,但李宗仁心里也没底,不知何时援军能到。派川军去滕县也是没办法的办法,希望能多拖一天是一天。22集团军刚跟日军打了40多天,伤亡很大,现在勉强凑出8个团,不到2万人,重武器也没多少。战场对面,四万日军陆空装备齐全,大炮、战车、坦克、飞机火力超猛,滕县那老城墙根本挡不住,两者实力相差悬殊。川军虽然勇猛到敢闯晋绥军军备库,但从不欺负百姓。滕县的老百姓被他们的忠诚勇敢打动,主动送水送粮,还帮忙修战壕、挖掩体,组织队伍支援,就算川军拒收馈赠,老百姓还是不断来帮忙。是那些勇敢无畏的老百姓,加上誓死保卫家园的川军,共同让滕县保卫战成为了抗战史上永远闪耀的荣耀篇章。3月9日,日军直接发动总攻,飞机大炮猛烈轰炸,滕县外围阵地多次被夺又被夺回。川军全力抵抗,多次击退日军,但阵地失守意味着全盘皆输,川军消耗不起,而战斗才拉开序幕。那时候,日军也得到了确切消息,决定绕过守得紧紧的前线,改打滕县县城这个软肋。外面的川军没办法,只能跑回去帮忙,拿县城当最后防线,拼死拦住日军。有人劝川军122师师长王铭章,说滕县兵力才3000多人,能打的不到2000,算上民兵也不够用,守城就是送死,不如出城打游击。

王铭章很坚定,他知道援军可能不来了。川军撤出滕县能自保,但日军占了县城,就会直奔台儿庄。那里防线还没建好,一旦被攻破,后果很严重。所以在最后的战斗计划会上,王铭章简洁明了地说:“就这么定了。”我跟大家伙儿绑一块儿了,城在人在,城亡人亡!没我下令,谁也别想出城,不然格杀勿论!城墙多处被日军炸开,他们开着坦克冲进来。川军没有重家伙,只能拿手榴弹去炸坦克履带。战士们一批接一批,用最老土的办法对抗最厉害的武器。18号上午,滕县的战斗终于消停了。这小城竟扛了108小时围攻。恼羞成怒的日军立马往南奔台儿庄,结果在那儿栽了大跟头。台儿庄大捷,抗战大胜,威力巨大。李宗仁回忆那场战役时,这样说过:滕县要是没守住,哪会有台儿庄的大胜利?台儿庄能打赢,全靠滕县那些牺牲的英雄们打下了基础!在这场战斗中,牺牲了二十六万三千九百九十一名战士。在战斗中,一共有356267人受了伤,这个数字让人心里沉甸甸的,它代表了无数战士的牺牲与付出。目前,总共有26025人下落不明,这个数字让人心里挺不是滋味的,希望能早点找到他们。三百五十多万川军奔赴战场抗日,六十多万英勇牺牲,人数和惨烈程度全国第一。他们战斗在淞沪、山西、滕县等地,一双草鞋跑遍全国。日军都承认川军强大,不敢轻易交手。