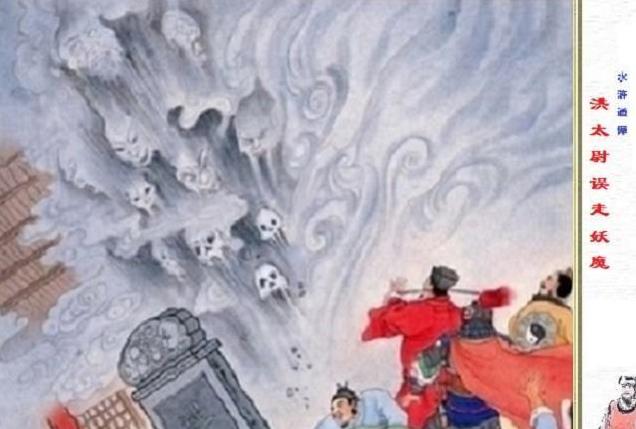

实际上,王进和林冲在《水浒传》里都是象征王伦。若林冲杀王伦,岂非自相残杀?确实如此,该书描绘的是朱明内部的残酷斗争。书中人物均可视为王伦,王进这一角色,暗指大明“亡伦”史。后梁朱温拉开了五代的序幕,他名字谐音似“朱瘟”,暗指大明因藩王之乱而衰。五代对应“水木火土金”,暗指大明五德。其中,“朱”暗指大明太祖朱元璋。《明实录》记朱元璋出生,借鉴《旧五代史·后梁太祖》。他自比朱温,仿黄巢《不第后赋菊》作《咏菊》,誓要胜天。黄巢未成的霸业,朱温、朱元璋皆成,故《水浒传》中的“不丈夫”暗指两位朱家皇帝。那天晚上,住所上空有红气升腾。邻居们看到后惊慌跑来,大喊:“朱家着火了!”等赶到一看,房屋却安然无恙。夜里常有光亮,邻居们远远看见,惊疑是起火了,都跑去救援。到了却发现什么都没有,大家都觉得这事很奇怪。“五代纷争不断时”化用自邵雍诗句。此“花”暗指朱明王朝,源自曹姓邾国,谐音草化。四大名著常用此喻,尤其是《红楼梦》,借“花”隐晦讲述朱明家族的兴衰史。五代暗指明朝五德辈分,说的是明朝内部纷争不断。这种内部斗争,不仅林冲除掉了王伦,还有鲁达拳打恶霸。但其实鲁达就是那恶霸,自己打自己,其中隐喻日后再谈。朱明内部发生了激烈争斗,所谓的“前王并后帝”其实暗示着王伦(道德沦丧)。这一场大火并,不就正是王伦道德崩溃的体现吗?这段话提到,“太祖把皇位传给了弟弟太宗”。这背后其实隐藏着“烛影斧声”的皇位争夺。类似的事情,在“李逵用斧劈罗真人”的故事里又再次出现。洪太尉放走妖魔后,书中继续讲述皇位更迭。仁宗皇帝在位四十二年驾崩,因无太子,传位给太祖之孙、濮安懿王允让之子,即英宗。英宗在位四年后,传位给仁宗的太子,即哲宗,哲宗在位十八年。

这段话错误连连,施耐庵故意笔法混乱,暗指大明伦理崩塌。赵宗实即后来的英宗赵曙,非太祖直系后裔,而是太宗之孙。书中“的”作副词用,如高俅“只得投奔柳大郎”。宋英宗怎会是太祖孙子?宋英宗之后本应是宋神宗继位,但书中却错误记载英宗在位四年后“传位给了仁宗”。原著明确如此,显然有误,这岂不是乱了辈分?为何称这种错写为大明亡伦?因为涉及的太祖、太宗、仁宗,正对应大明朱元璋、朱棣、朱高炽。施耐庵的时代无神宗,仁宗后乃宣宗、英宗。宣宗也在书中隐晦提及,如“宣武军”、“朱皇孙后宣赞”。“白衣秀士王伦”暗含“皇”字玄机,伦指伦德,王伦谐音“亡伦”。施耐庵隐喻皇帝传位失德,暗指朱明“孙立”之事,即燕王篡夺侄子皇位。施耐庵觉得,历史上没有真正的“禅位”,帝王“让位”背后都有隐情,如“杜迁”、“王伦”所示。杜迁暗指太祖传位给御弟,源于杜太后的“金匮之盟”。但赵匡胤有子,所以兄终弟及并不适用。从这个角度看,《水浒传》里的任何角色,理论上都能被视为早期梁山领袖白衣秀士王伦的化身。这首诗后来被一首无意义的平庸之作取代,原因是它触及了伦理沦丧的主题,特别是皇室子孙与各路人物以兄弟相称,有违常规。梁山好汉中,许多人苦练武艺,专注枪棒却不顾家室,这已失伦理。大明王朝走向覆灭,五行德运终结,更是伦理崩溃的体现。除了梁山英雄,书中还提及了“白衣秀士王伦”及高俅。第七回中,描述了花花太岁高衙内:林冲正要动手时,认出他是高太尉的养子高衙内。原来高俅新得势,无亲生子,便收了叔伯兄弟高三郎的儿子为养子。这段话内容明确,讲的就是“王伦”。关键在于,要弄清楚高俅和恶霸高衙内,他们究竟是不是“白衣秀士”王伦本人。

解读高俅时,发现他暗指大明太祖朱元璋与燕王,故为“皇”。高衙内的“高”源于朱元璋自称的颛顼帝后裔之“高”。《水浒传》中的“高”均指此。而“花”则隐喻曹化。荣与华皆指花,不开花结果称为秀。禾黍虽也先花后果,但分类有别。花花太岁中的“花”暗含优秀之意。如书中的刀笔吏、花荣等名字,皆寓“秀”,因朱家木字辈皇帝出身平凡。士与豕谐音,如石碣、史进等字都与猪有关。施耐庵的“庵”意指猪屋。《石头记》中石即猪,寓意源自《水浒传》。而《水浒传》中的猪称呼,则源于《明实录》,大明早期避猪讳称豕,后改豚。

高俅、高衙内的行为与“白衣秀士”王伦如出一辙。这样比喻颇为奇特,毕竟高俅怎会不识王伦?实际上,王进正是被他逼得逃离延安府的。扈三娘全家遭李逵梁山屠戮,兄长扈成逃亡后,竟成宋太公养女、宋江义妹,下嫁矮脚虎王英,伦理尽失。扈成暗指郕王,终逃至晏安府为将。“中兴”暗喻朱祁镇复位,李应庄杜兴,象征土木堡之变后的“中兴”。

将《水浒传》与《史记》相比,此书不应被简单视为“奸盗诈伪”,实为“史学佳作”。它借“奸盗诈伪”之壳藏真历史,若仅当江湖故事读,便辜负了这部文学巨著。