近年来,随着中国考古学的蓬勃发展,越来越多的重大发现不仅揭示了中华文明的悠久历史,也对西方历史断代提出了深刻质疑。

这些发现让人们重新审视西方历史叙述的准确性,并引发了对全球文明起源的重新思考。

以下是几个关键案例,展示了中国考古如何影响西方历史断代。

一、农业起源的重新审视农业起源是文明诞生的基础,而中国考古的发现对西方关于农业起源的传统观点提出了挑战。

黍的起源:西方学者曾认为黍起源于西亚,并推测其在5000多年前传入东亚。然而,中国考古发现8000年前的黍粒,直接推翻了这一论断。

进一步检测发现,西亚黍的实际年代仅为4500年左右,欧洲黍更不到3500年。

这意味着西方学者在黍的断代上高估了1500余年。这一发现不仅质疑了西方关于黍起源的论断,也暴露了其断代方法的系统性误差。

农业传播路径:中国农业的起源可追溯至1.4万年前,而西亚农业的出现则显得“突然”,缺乏从野生到驯化的渐进过程。

这种差异引发了对西亚农业是否独立起源的质疑,也让人们重新思考农业传播的全球路径。

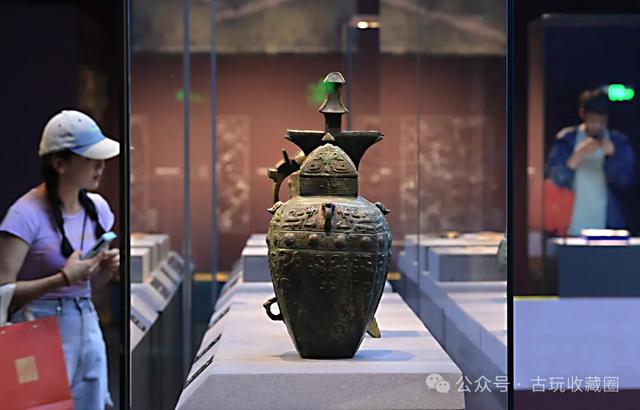

二、技术发明的重新定位中国考古的发现还挑战了西方关于技术发明的传统叙述。

齿轮的起源:传统观点认为齿轮源于西方,但中国考古发现4000年前的石峁遗址和陶寺遗址中已有“铜齿轮形器”,春秋时期的侯马晋国遗址更出土了成套的齿轮陶范。

这些发现表明,齿轮的发明应归功于中国,而非西方。

山西陶寺遗址出土的铜齿轮形器

古希腊齿轮的疑问:西方声称古希腊拥有精密齿轮装置,如“安提基特拉机械”,但中亚和西亚在2300多年前并无齿轮痕迹。

这让人怀疑古希腊齿轮的真实性,可能是现代伪造或断代错误。中国考古的发现不仅重新定位了齿轮的起源,也对西方技术史提出了深刻质疑。

三、考古断代的系统性误差中国考古的发现还揭示了西方考古断代的系统性误差。

遗址年代的误判:西方学者在西亚遗址中发现的“晚期混入”现象(如黍粒)过于蹊跷,让人怀疑遗址本身的断代是否准确。

这种系统性误差不仅限于黍,还涉及其他领域,暴露了西方考古断代方法的局限性。

河南仰韶遗址

彩陶西来说的推翻:20世纪初,瑞典学者安特生提出“中国彩陶西来”的论断,但中国学者很快发现其断代错误,仰韶遗址的年代远早于齐家坪遗址。

这一案例不仅推翻了“彩陶西来说”,也提醒我们,历史研究需要更加严谨和全面。

四、文明起源的重新思考中国考古的发现还让人们重新思考文明起源的全球图景。

农业与文明的关系:中国农业的早期发展(如1.4万年前的稻谷栽培)为文明的诞生奠定了基础,而西亚农业的“突然出现”则显得缺乏逻辑。

这种差异让人重新思考西方文明的起源是否独立。

考古证据的完整性:中国考古发现的贾湖遗址、半坡遗址等,提供了从农业到文明的完整证据链,而西方许多遗址则依赖单一孤证,缺乏系统性支持。

这种对比凸显了中国考古研究的严谨性和全面性。

中国考古的发现不仅揭示了中华文明的深厚底蕴,也对西方历史断代提出了根本性挑战。这些发现提醒我们,历史研究需要更加严谨和全面,避免因偏见或误判而扭曲真相。

随着中国考古的继续深入,未来可能会有更多颠覆性发现,进一步推动全球历史研究的进步。