在战国的末期阶段,秦国可是经历了一场意义重大的变革,那就是商鞅变法啦。经过这一番变法之后呢,秦国的实力得到了极大的提升,变得超级强大。强大到了一个什么程度呢?就是其余的六个诸侯国,面对秦国这般强大的实力,都觉得很难与之相抗衡呢。

嬴政在成功登上秦国国君之位以后,便开始着手对内政进行大力的整顿与肃清。其中,很关键的一个举措就是除掉了吕不韦。要知道,吕不韦此前可是有着“仲父”之称,在秦国朝堂之上有着相当大的权势。而嬴政呢,凭借着自己的果敢与谋略,成功地将吕不韦这股势力清除掉了,由此顺利拿回了那原本就应该掌握在自己手中的大权,真正实现了对秦国朝政大权的全面掌控。

在那之后,他做出了一个重要的决策,那就是重用王翦等诸多优秀的武将呢。这些武将们在他的任用下,鼓足了劲头,凭借着自身卓越的军事才能以及麾下将士们的英勇奋战,一路势如破竹。就这样,一个接一个地把其余六个诸侯国全部给吞并掉了。如此一来,便成功建立起了历史上第一个实现大一统的王朝,也就是秦朝啦。

在嬴政成功统一六国之后,他接连颁布了不少全新的政策呢。

秦始皇为了能够和普通的平民百姓以及后世的那些皇帝有所区分开来,于是他给自己起了一个特别的称呼,叫做“始皇帝”。不仅如此,他还对自己在说话时指代自己的第一人称进行了改变,把它改成了“朕”这个字。从这以后呢,“朕”就成了皇帝的专属用词啦,其他任何人都是不可以使用这个字来指代自己的哦。

那大家知道这个“朕”字究竟有着怎样的特殊之处吗?秦始皇又为什么会单单选中“朕”字,把它作为自己专属使用的呢?

天下独尊始皇帝

在旁人看来,要统一那已经混乱了长达五百多年的六国,简直就是天方夜谭般不可能实现的事儿呢。可对于秦国的国君嬴政而言,这事儿可没大家想象得那么困难哦。

当时的情况是这样的,他只要把相关的事情全权交给王翦就行,然后对王翦交代一句:“王翦,你去负责把那六国全部给我灭掉。”而王翦呢,确实有着非凡的军事才能,接到这样的指令后,就能够率领着军队出征,凭借自身卓越的指挥能力以及麾下将士们的英勇作战,最终成功地把那六国一一攻克,将其全部纳入囊中,圆满完成了交代给他的任务。

在这六国当中,有五个国家那可都是被王翦给消灭掉的呢。而剩下的一个韩国,它直接就选择投降了,秦国在拿下韩国的过程中,那是连一个士兵、一件兵器都没有耗费。

在六国完成统一之后,嬴政那可是相当骄傲呢。毕竟啊,能将六个国家一一统一起来,这可不是一件简单的事儿,这样的丰功伟绩确实足够让他感到无比骄傲啦。

嬴政心里琢磨着,自己创下的那些功业啊,那可不得了,都已经能够和传说中的三皇五帝相媲美啦,甚至细细想来,感觉比他们还要厉害呢。就因为这样,嬴政便给自己取了一个特别能显示尊贵身份的称号。

他从“三皇五帝”里选取了“皇”字和“帝”字,然后把它们合起来,用来称呼自己,也就是自称“皇帝”啦。要知道,在他之前可从来没人用过这样的称呼,而在他之后呢,才有了其他的皇帝陆续出现。正因为他是开天辟地第一个称皇帝的人,是前所未有的,所以他就被叫做“始皇帝”啦,后世的人们呢,也都习惯称呼他为秦始皇。

秦始皇在年幼之时,曾跟随母亲在外面过着逃亡的生活呢。在那段日子里,他亲身经历了许多,也因此对赵国,乃至其他一些国家的风俗以及平常百姓的日常生活状况都有了颇为深入的了解。

在过去相当长的一段时期里,各国之间一直处于割据的状态。这种长时间的割据情况呢,就使得各个国家在文化方面出现了非常大的差异哦。就拿日常交流来说吧,有时候彼此说话都没办法把意思表达清楚呢,一方说出来的话,另一方可能压根就听不懂,而且自己想要表达的时候呢,又不太会用对方能明白的那种说法去说,真的是在沟通上存在着不少的障碍呢。

在秦始皇那个时期,秦始皇和众多的百官一起展开了一番讨论呢。经过大家深入的探讨之后,得出了这样一个看法,那就是要是想改变各个国家原有的语言以及口音,这难度可实在是太大啦,几乎是不太好实现的。所以呢,他们就觉得应该去寻觅一个相对来说比较简单易行的办法,好让天下的人们能够顺畅地进行沟通交流。

在当时的情况下,秦始皇推行了“书同文”这一举措呢。为啥要这么做呢?就是因为人们之间交流存在很大的障碍,有时候两个人面对面说话,都没办法把意思清楚明白地传达给对方。那怎么办呢?秦始皇就想到了一个办法,既然口头交流容易出问题,那就通过书写来沟通吧。只要大家都统一使用同一种文字来书写,那不管是谁和谁之间,在交流的时候,通过看这些写出来的相同的文字,不就能明白对方的意思了嘛,如此一来,双方交流的问题也就能够得到有效的解决啦。

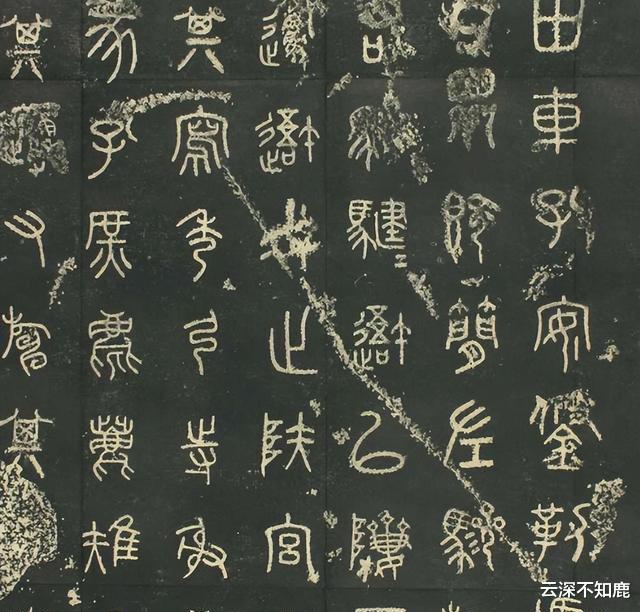

大家知道吗?在古代,李斯等人可是做了一件特别重要的事儿呢。他们对当时各国流行的各种各样的文字进行了一番总结梳理,然后在此基础上创造出了一种全新的文字哦,而这种文字,就是咱们现在所熟知的“小篆”啦。这还没完呢,后来秦始皇又下达了命令,让人依据已经创造出来的小篆,进一步发明出了另外一种字体,那就是隶书。

在文字实现了统一之后,各地区的老百姓相互之间的交流变得越发频繁起来了。可这随之呢,又引出了一个新的状况。要知道,在这之前,各个国家所遵循的礼仪道德规范那可都是不一样的。现如今呢,大家都凑到一块儿了,如此一来,因为这些礼仪道德方面存在的差异,产生误会也就难以避免啦。

话说秦始皇在完成诸多举措之后,又开始琢磨一件重要的事儿,那就是“行同伦”。这“行同伦”具体是啥意思呢?简单来讲,就是要让所有人的行为都能遵循同一种道德伦理规范。秦始皇心里想着,大家要是都能按照同样的道德伦理去做事,那彼此之间不就能减少很多不必要的误会了嘛,整个社会秩序也能更加有条不紊。

在以前啊,齐国所在的那片地方,有着很鲜明的特点呢。那里特别注重男女之间的分别,人们相互往来的时候,都是以礼相待的,整个社会呈现出一种特别和谐的气氛,也正因如此,它还被大家赞誉为“礼仪之邦”呢。后来呢,秦始皇到泰山去祭天啦。在泰山的山脚下,他留下了一块石碑。这石碑可不简单哦,上面刻着的内容是对当地风气的赞扬呢,说当地风气特别好。而且,秦始皇还通过这块石碑向其他郡县的人们发出号召,希望大家都能来向这个地方学习它那良好的风气。

之前发生了吕不韦与赵太后相关的那些事儿,就因为这些事,秦始皇心里对这类人那是极为反感、看不惯的呢。

在他行至吴越地区的时候,留意到当地存在着这样一种习俗,那就是在男女之间的界限方面把控得并不严格。他目睹这样的情形后,内心满是不满的情绪,在他看来,这种习俗显然是违背了人伦常理的。

话说秦始皇在巡游之时,来到了会稽山下。在这里,他发现当地存在着一种风俗,而这种风俗在他看来是极为不妥的。于是呢,秦始皇便特意在此处留下了一块石碑,在石碑之上,他对当地的这种风俗进行了严厉的斥责。并且,秦始皇还在当地制定并颁布了一条律法,明确规定要是有人杀死这类他所斥责的那种风俗相关的人,是不会被判定为犯罪的。他这么做的目的呢,就是希望能够借此举措来对吴越之地的道德规范加以改善。

除此之外,秦始皇还出台了不少和“统一”相关的规定呢。就比如说,他规定要把车辆的宽度以及道路的宽度都统一起来,这样一来,车辆在道路上行驶就会更加规范、便捷啦。还有哦,在钱币方面,也明确了要统一钱币的形制,让货币流通更加顺畅有序。另外,度量衡也被秦始皇下令进行统一,使得在计量长度、容积、重量等方面都有了统一的标准,方便了人们在生产生活中的各种交易和使用。

在当时,为了确保一系列政策能够顺利施行,秦始皇可是每日都操劳至极,身心俱疲。而李斯等人呢,一心想着要让嬴政能心情舒畅些,于是绞尽脑汁地给秦始皇琢磨出了一套特别的“专属名词”呢。

就在这一天,李斯和其他一些人共同写了一封信,然后呈给秦始皇看呢。当时李斯那可是满心的诚惶诚恐,心里一直担心着,就怕秦始皇看了之后会不满意呢。那大家可能就好奇啦,他们呈上的这封信里,到底都写了些什么样的内容?

秦始皇时期,相关人员给他挑选了好些特定的词语,并将这些词语定为唯有皇帝方可使用的专属词汇。比如说,把“命”规定为“制”,“令”则称作“诏”,还把王称为“泰皇”,并且规定王自我称呼要为“朕”等等。

秦始皇觉得那些被呈上来的称号总体来说都还挺不错的,所以就一一都给同意了呢,而且还对提出这些称号建议的李斯等人给予了赏赐哦。不过呢,在这众多的称号里头,有一个“泰皇”的称号,秦始皇心里可是觉得不太满意的哟。

很明显,有这么一个词,它是借用了泰山的那个“泰”字来组成的呢。不过呢,秦始皇可不觉得这个称呼好听,所以呢,他就没有选用这个称呼,而是依旧沿用了“皇帝”这个称谓呢。

“朕”字是何意?

在那一系列专门供皇帝使用的名词里头,有一个字可是相当出名呢,这个字就是皇帝们常常会挂在嘴边说出来的“朕”字哦。

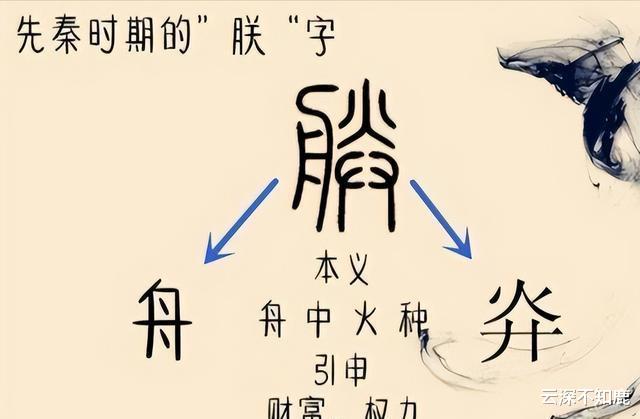

大家在看一些历史电视剧的时候啊,就会发现里面的皇帝常常都会自称为“朕”呢。可能很多人会想啊,这个“朕”字会不会是李斯他们为了去讨好秦始皇,特意给创造出来的?但实际上并不是这样哦。那在它还没变成皇帝专门用来称呼自己的这个专用字之前呢,它原本又是什么意思?这还真是个挺让人好奇的事儿呢。

你知道吗?在秦始皇把“朕”用作代表“我”之前,“朕”就已经有“我”这个意思啦。而且呢,在那之前,“朕”可不是秦始皇专属的哦,任何人都可以用呢,它就是一个能表达尊敬意味的第一人称代词。

屈原所写的《离骚》里面有这样一句话:“朕皇考曰伯庸”,这句话直白来讲呢,就是在表达“我爹叫伯庸”的意思。

要知道,“朕”这个字在早前其实并没有什么特别的含义,它就是一个普普通通的“字”而已呢,只是在民间不怎么常用罢了。

要知道,“朕”可不单单只是作为第一人称代词,被当作“我”来使用哦。它其实还有其他一些用法呢,就比如说,它还能够用来形容物体之间存在的缝隙呢。

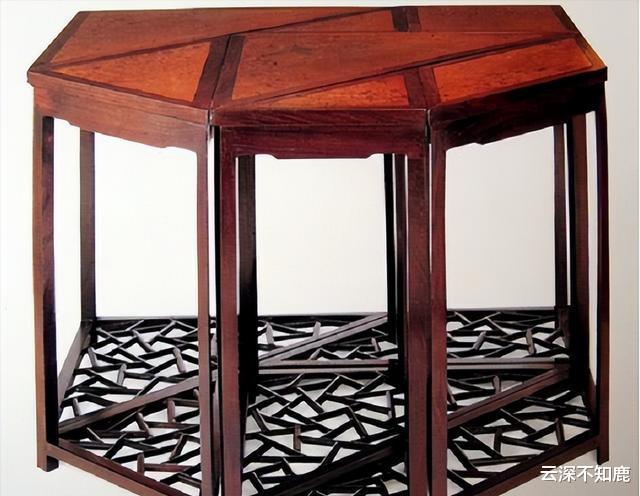

您知道吗?在古代,就好比铠甲上面,两块金属片相互拼接的时候,它们之间会存在一些缝隙,而这样的缝隙呢,是可以被称作“朕”的哦。还有那种采用榫卯结构制作的桌子和椅子,在它们各个部件相互连接的地方呢,也很难避免会出现一些缝隙,像这些连接处出现的缝隙,同样也能够被叫做“朕”呢。

大家看啊,这个“朕”字呢,居然有着诸多的用法。可让人纳闷的是,李斯他们那时候怎么就单单看上这个字了?说真的,乍一看,还真瞧不出这“朕”字有啥特别的地方呢。

“朕”字的来历

大家知道吗,在秦始皇统一六国之前,各个国家都是有自己的王的哦。那时候就有人好奇啦,这些王都是怎么称呼自己的呢?难道他们也和普通的老百姓一样去自称吗?这显然是不可能的,毕竟身份地位摆在那儿呢,王肯定有和百姓不一样的自称啦。

大家都知道秦始皇地位极高,不过还有一些人呢,他们的地位虽说比不上秦始皇那么高,但也还是要和普通平民区分开来的哦。这里面有个挺有意思的点,就是他们的自称呢,咱们都挺熟悉的,像“寡人”啦,还有“孤”之类的称呼,就是他们常用的呢。

在过去那个时候,要是一位国君想要继承王位的话,有一个必不可少的前提条件,那就是得等到他的父亲去世才行呢。也就是说,只有在父亲离世这样的情况下,国君才有资格去继承那至高无上的王位。

在古代,是有着一套严格的礼法规定的哦。就拿国君之位的传承来说吧,倘若家里的老父亲依然在世,哪怕他已经十分老迈了,依据礼法,那也得由他继续担任国君一职。只有等到这位老国君离世之后,新的国君才能够正式登上国君之位呢。之所以有这样的规定,主要就是为了能够很好地维护整个国家的稳定,让国家的政权交接能够有序进行,不至于因为争抢君位等情况而陷入混乱呢。

在历史的长河中,有一种礼制是一直延续到唐朝时期还存在着的哦。话说当初呢,发生了这样一件大事,李隆基和太平公主联手发动了一场政变。为什么要发动这场政变呢?原来是因为当时出现了一个试图效仿武则天的韦皇后,她的野心可不小,想要成为第二个武则天呢,这无疑是打破了原有的政治格局,也引起了很多人的不满和担忧。于是,李隆基和太平公主就采取了行动,他们成功地除掉了韦皇后,并且顺利地占领了长安的皇宫呢。

在那次政变当中,李隆基所立下的功劳那可是最大的呢。按常理来说,立了这么大的功劳,似乎就可以顺理成章地在皇宫里称帝啦。然而呢,事情可没这么简单,即便他功劳卓著,却依旧没办法直接就在皇宫里登上那至高无上的皇位哦。这是为啥?原来是因为,他还有一位老爹在呢,这情况就使得他不能那么轻易地就称帝啦。

李隆基的父亲乃是唐睿宗李旦。想当年,李旦可没少受武则天的欺压呢,甚至连皇位都被武则天给废掉了。时光流转,到了如今这个时候,李隆基虽说已经掌握了一定的权力,可按照常理来讲,他是没办法直接就当皇上的哦,而应该恭请他的父亲李旦来登上那至高无上的皇帝之位。

在过去,那些国君们遵循着这样的规矩呢,就是非得等到父亲离世之后,才会让儿子来继承国君之位哦。您想啊,按照这样的传承方式,那最终能够当上国君的人,可不就是已经没有了父亲嘛。而“寡人”这个称呼呢,原本就是用来指代这种孤身一人、没有父亲在世的情况。就这样,慢慢地,皇帝也就开始用“寡人”来自称啦,这便是皇帝自称“寡人”的由来呢。

另外,这里所说的“孤”,其实是和前面讲的情况有着同样的道理哦。“孤”所指代的含义呢,就是孤儿,它和那种失去父亲而被称为“寡人”的情况是比较相近的呢。

要知道,这里所说的“寡人”以及“孤”,其实很明显是带有一种自谦的意味在其中的哦,它们都属于一种比较谦逊的表述方式呢。

秦始皇压根就没打算自谦。在他自己看来,他所建立的功绩那可是超过了三皇,所创下的业绩更是盖过了五帝呢。有着这般了不起的成就,他又怎么会觉得自己需要跟别人去自谦呢?

值得一提的是,秦始皇在正式登上皇位之后,他最先着手去处理的人,竟然是被大家认为是他“父亲”的那个人。

大家知道吗?秦始皇除了他真正意义上的生父嬴异人以外,其实还有另外两个在他人生中有着特殊称谓、扮演着特殊角色的“父亲”呢。其中一位被称作“仲父”,这个人就是吕不韦啦;还有一位则被叫做“假父”,他就是嫪毐哟。

秦始皇在位期间啊,有这么两个人,他们可都算是秦始皇身上的丑闻事儿呢。其中一个人呢,最后被秦始皇逼得没办法,只能选择服毒来自尽了,那下场真的是很惨呐。还有另外一个人,更惨,秦始皇直接下令对他施以五马分尸这样残酷的刑罚,就这么结束了性命。总之啊,这俩人都没落下个好下场哟。

你想啊,要是还让秦始皇接着用“寡人”“孤”来称呼自己,那秦始皇心里可别提多别扭了,浑身都不得劲儿。所以呢,就算李斯没帮秦始皇找到那个“朕”字来用作自称,秦始皇他自己也肯定得另外换一个称呼的,不然他自己都觉得难受呢。

你看“朕”这个字,乍一看好像并没有什么特别之处呢。不过呢,要是提到甲骨文里所呈现的“朕”字,那可就大不一样啦,它可有着不一般的地方哦。

唐太宗有句广为人知的名言,叫做“水能载舟,亦能覆舟”,它所描述的,正是君王与臣民之间的关系呢。不过呢,把君王比喻成船,而将臣民比喻成水,这种说法其实并不是李世民最先提出来的哦。

大家知道吗?早在春秋战国时期的《荀子》这本书里,就已经出现过相关的比喻啦。后来的李世民呢,其实也就是借鉴了这个说法哦。再来说说“灷”这个字,它跟火的关系可明显啦。您瞧它的样子,就像是“火”字的下边还带着几根“树杈”似的呢。所以,按照它这个模样来推断,“灷”所表示的意思呢,就是火种啦。

在古人的观念当中,那火种可不是随随便便谁都能拥有的哦。在他们看来,只有最为重要的人,而且是具备超强能力的人,才有资格拥有火种呢。就好比当下所处时代的秦始皇,他就是这样一个符合古人心中拥有火种资格的人呐,在古人眼里,秦始皇无疑就是那种极为重要且能力非凡,足以拥有火种的存在啦。

“朕”这个字啊,从秦朝的时候就开始被使用啦,然后就这么一直沿用到整个封建时代彻底结束为止呢。

时间不断流逝,“朕”这个字原本的意思渐渐难以看出了,不过呢,它已然变成了一个象征着皇权的独特符号。

大家知道吗?“朕”这个字的沿用啊,其实算得上是秦始皇千秋功业当中的一个方面呢,也可以说是他万世功绩的一个小小缩影哦。秦始皇制定的很多政策,那可不得了,一直到现在,咱们都还在沿用着呢,并且在未来也会继续使用下去。