本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

东北大学,这座始建于1923年4月26日的高等学府,在“九一八”事变前宛如一座学术殿堂,会集了章士钊、梁漱溟、黄侃、冯祖荀等众多国内学科领军人物在此任教。

而在这一众名师中,梁思成、林徽因夫妇的故事最为传奇,他们从国外学成归来后,第一份工作便是在东北大学任教。

梁思成和林徽因夫妇到东北大学教书才一年,赶上张学良校长出大价钱——悬赏800块银元,征集东北大学的校徽设计图和校歌歌词,想借这个机会给学校打打气、提提精神。

当时在东北大学建筑系当副教授的林徽因一听说这事儿,马上就动手设计起来,她弄了好几个方案,最后挑出了最有东北特色的图案——“白山黑水”作为校徽主体。

不用说,林徽因设计的这个新颖的图案确实比较冒尖,拿下了这次比赛的头奖,要知道,那时候林徽因才25岁。

不过后来,林徽因设计的这个校徽没再用下去了,早就换成了别的样子,那到底是原来林徽因设计的那个好,还是后来换的这个好呢?

林徽因所设计的校徽整体呈圆形,由一大一小两个圆圈组合而成,这样的设计契合了中国传统观念里“天圆地方”的寓意。

在圆形当中,“东北大学”四个字尤其的显眼;在这四个字中间的位置,是《易经》八卦里的艮卦图案,艮卦象征着东北方向。

大圆圈的正下方中间部分,是“白山黑水”的图案,代表着长白山和黑龙江,也就是泛指咱们中国的东北地区。

在这个图案的左右两边,分别趴着一只熊和一只狼,它们隔着长白山相互对视,寓意着当时的东北正遭受着列强的欺压,形势十分危急。

校徽里层的小圆圈,刻着“知行合一”四个古体字,这四个字采用了隋唐时期宝相花纹样的装饰风格,下面还衬着四瓣莲花图案,整个设计显得稳重又庄重,典雅且肃穆。

随着时代的发展和社会的进步,东北大学为了适应形势发展,更好地树立学校文化形象,启动了新校徽设计工作。

新校徽由学校艺术设计学院进行设计创作,经专题研究、意见征求、多次修改后确定方案,2002年9月,东北大学使用了新校徽。

新校徽整体采用双圆套圆形徽标,颜色为校色蓝和白两色,中间是由山水组成的图案,以白山黑水代表学校所处的地域。

在两个圆圈之间的上方,是张学良题写的“东北大学”这几个校名;下方写着“1923”的字样,用来表示学校的建校年份;左右两边则标注着英文内容。

林徽因设计的校徽民族风情特别浓郁,文化内涵也很深厚,而且看上去复杂精美,每一处还都有着不同的意义。

新的校徽呢,设计上更追求简洁大方,更有那种现代气息,它用了现代的设计思路和表现方式,让校徽看起来更符合现在大家的审美。

要说梁思成和林徽因跟东北大学这奇妙的缘分,还得从梁思成他爹梁启超的一个决定讲起。

1928年7月的时候,东北大学工科新设了建筑学系,还迎来了第一批学生,这可是咱们国内高等教育里头第一个建筑学系呢。

也是在这一年,梁思成和林徽因在加拿大办了场浪漫的婚礼,之后就去欧洲旅游了,说是度蜜月,其实也是去考察欧洲那边的建筑。

就在他们旅行的这段时间里,4月26日,梁启超给儿子写了一封信,探讨他归国后的去向问题。

当时摆在梁思成面前有3个选择:去清华大学当教授,去刚建立不久的东北大学当教授,或者给一位藏画家当书记员。

梁启超经过深思熟虑后,在信中提出了自己的看法,认为东北大学是更好的选择,父亲的话无疑为梁思成指明了一条充满机遇与挑战的道路。

1928年,梁思成正式踏上了东北大学的讲台,在东北大学开启第一学期教学之旅时,梁思成就像一个不知疲倦的“全能战士”,身兼数职。

他不仅是系里的“掌舵人”——系主任,把控着整个建筑学系的发展方向;还是课堂上的“主力军”——主力教师,站在讲台上为学生们传授专业知识。

在日常事务中,他又化身为勤务员,系里的大事小情,从教学设备的采购到教学计划的制定,从学生的思想动态到教师的团队协作,每一样都得他操心筹划,亲力亲为。

林徽因同样没有闲着,她在家庭和学校之间忙碌穿梭,在学校里,她是一位和蔼可亲的教师,用自己丰富的知识和独特的教学风格,为学生们打开建筑学的大门。

同时,她还是梁思成的好帮手,协助丈夫处理教学上的各种事务,从准备教学资料到组织学术活动,都少不了她的身影。

回到家后,她既要操持各种家务,又要悉心照料家人的日常生活,家里的大事小情都离不开她细致周全的安排。

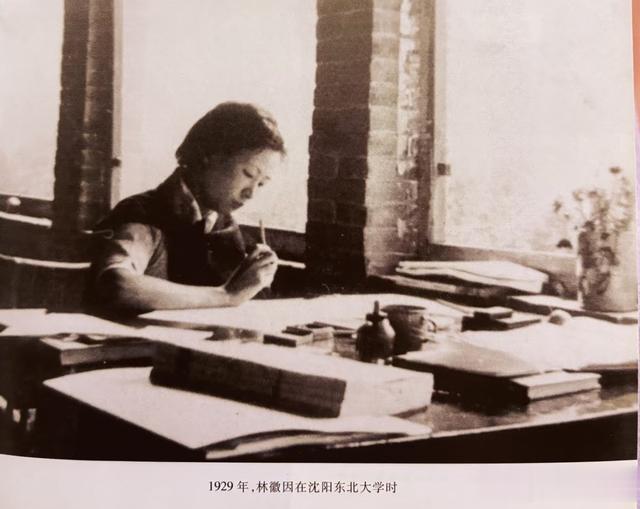

这张照片拍摄于1929年,当时林徽因正和梁思成一起测绘沈阳北陵,那时候她已经怀上了女儿,可即便如此,她依然投身于自己热爱的建筑事业中。

由于梁思成和林徽因都曾在美国留学,深受美国教育理念的熏陶,所以在教学上,他们毅然决然地采用了英美式的教学方式。

在学派上,他们主张“美学与技术综合”,认为建筑不仅要具备实用的功能,还要拥有独特的美学价值,让建筑成为技术与艺术完美融合的结晶。

在教学方法上,他们摒弃了传统的大班授课模式,采用师带徒的方式,就像古代的工匠传授技艺一样。

老师与学生之间建立起了紧密的师徒关系,坐席也不按年级划分,大家围坐在一起,自由交流,共同探讨学术问题。

在学制上,设计课不随年级走,而是根据学生的实际水平和兴趣爱好,灵活安排教学内容和进度。

1930年,林徽因等东北大学教师在沈阳北陵正红门前合影,在最左边靠在柱子上的就是梁思成,有着非常潇洒自在的站姿,站在最中间的就是林徽因先生,就像她的人生一样绚烂耀眼。

1934年,天津,梁思成和林徽因带领东北大学建筑系的学生前往蓟县独乐寺考察时的照片,照片为他们的学生费康所拍摄,最左边的梁思成走路的姿势非常欢快,中间的林徽因穿着风衣,优雅十足。

梁思成和林徽因夫妇作为建筑学的权威,深知建筑光靠“纸上谈兵”是肯定不行的,两人经常自己或者带着学生们实地走访和考察。

他们中的很多学生后来都成就非凡,比如主持设计人民大会堂、北京饭店、友谊宾馆等重要建筑的张镈,获得国家建筑教育学者终生荣誉称号的林宣等等。

在梁思成夫妇的努力下,东北大学建筑学系逐渐走上了正轨。

但是谁能想到,原本发展得红红火火、前景一片光明的建筑学系,就这么被“九一八”事变这股突如其来的狂风给无情地摧毁了。

直到日寇投降,抗日战争取得了胜利,东北大学才得以迁返沈阳。

1931年以后,夫妇俩辞去了东北大学的教授职位,回到北京,到一家专门研究中国古代建筑的学术机构“营造学社”,和同仁们开始对中国古展开了系统的考察和研究。

从1931年到1937年这段时间里,梁思成和林徽因走遍了全国200多个县,对2700多处古建筑进行了实地考察。

正是因为他们的努力,很多原本不为人知的古建筑才被世人所了解,进而得到了应有的保护。

在那个兵荒马乱的年代,这绝对不是一件浪漫的事,彼时的梁思成因为早年遭遇车祸,脊柱弯曲,需要常年穿一个铁马甲来支撑身体。

而林徽因肺病缠身,常年饱受疾病折磨,他们跋山涉水,风餐露宿,住鸡毛小店,坐骡车等,其中的辛苦,寥寥数语根本难以言说。

抗战开始后,梁思成和林徽因以及其他同仁们南迁避难,最终辗转来到四川的李庄,这里没有电,没有自来水。

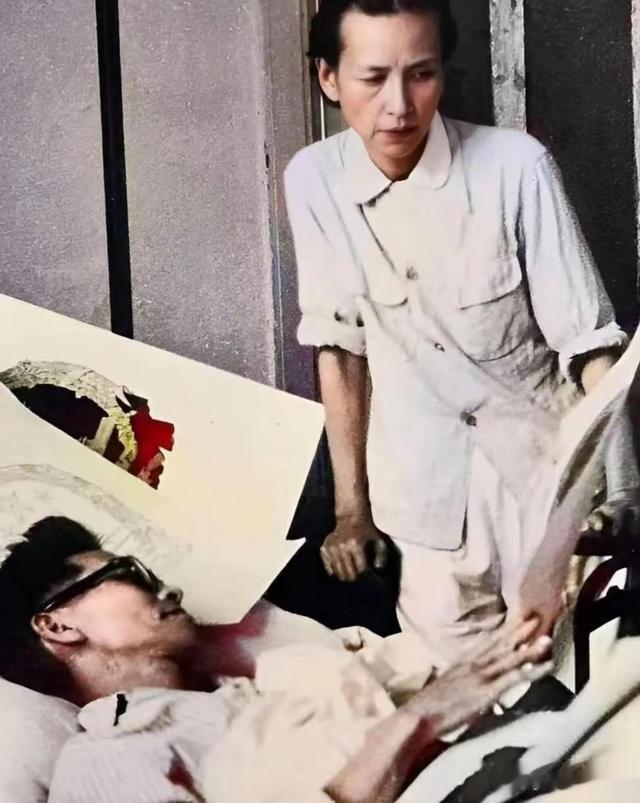

床上都是臭虫,房屋低矮蛇鼠出没,此时林徽因肺病严重,卧床不起,日日咯血,梁思成也得了脊椎软组织硬化症,行动不便。

她是用一生来保护古建筑,甚至牺牲了自己的健康,最艰苦的岁月,凭着对古建筑、对历史文化的热爱,才熬过那么苦的日子。

即使是在病榻上,还在坚持写《中国建筑史》宋、元篇,想着战后怎样设计普通住宅,林徽因拍这张照片的时候,呼吸都很困难,仔细看图,她当时还咬着下嘴唇

1949年新中国成立后,梁思成迎来了事业上新的重要阶段,他出任清华大学建筑系系主任,凭借深厚的专业学识和卓越的领导能力,为建筑系的发展倾注了大量心血,培养出一批又一批优秀的建筑人才。

梁思成被尊称为中国建筑界的第一人,而林徽因在建筑方面的卓越成就,也如同璀璨星辰,被世人永远铭记。

参考信源:沈阳晚报——梁思成夫妇在沈阳的传奇故事2021年08月04日

中国科学报——建筑大师的东北大学情缘2019-1-10

四代目火影

这么有意义和传承的东西也换掉?不考虑历史背景和文化传承了吗

fishman

难怪会没落了!眼光越来越差了。居然用那个不抵抗将军的题词

小病理气血大病调阴阳

太复杂