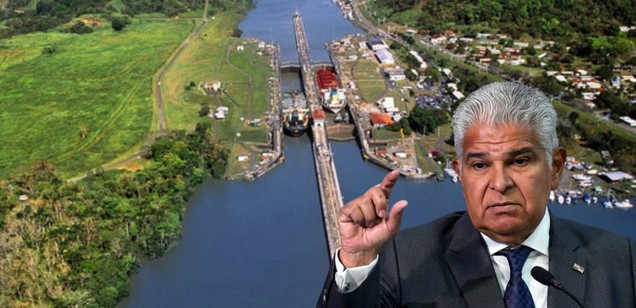

巴拿马突然宣布退出与中国之间的“一带一路”协议,这背后究竟是巴拿马的自主决定,还是又一次屈服于美国的压力?面对来自美国的压力,巴拿马为何选择“选边站”?而中方的“早有准备”又体现在哪些方面?美国真的能如愿以偿,还是会再次失算?

特朗普政府的强硬外交政策,又一次在全球舞台上崭露头角。2月6日,巴拿马政府对外宣布,将不再续签与中国之间的“一带一路”合作谅解备忘录。要知道,中巴两国在“一带一路”框架下的合作成果有目共睹,为何巴拿马会在此时突然变卦?国际媒体很快捕捉到背后的端倪,纷纷将矛头指向美国,认为这又是美国施压的直接结果。外媒的猜测并非空穴来风,就在巴拿马宣布这一决定的前不久,美国国务卿鲁比奥刚刚到访巴拿马,期间就运河问题向巴方发出了明确警告,甚至不惜动用“威胁”字眼。

早在特朗普1.0时期,美国就对巴拿马运河表现出极大的“兴趣”。特朗普本人甚至公开宣称,要“收回”巴拿马运河的管理权,理由是美国船只在通过运河时受到了“不公平待遇”。更离谱的是,美方还将巴拿马运河问题与中国联系起来,声称中国正在“运营”巴拿马运河,渲染所谓的“威胁”。这种论调显然站不住脚,就连一些美国媒体都承认,没有任何证据表明中国在直接管理巴拿马运河的运营。但特朗普政府似乎铁了心要借题发挥,其真实目的,或许并非运河本身,而是要阻挠中巴两国在“一带一路”框架下的合作。

面对美国的无端指责,巴拿马总统穆利诺曾公开反驳,明确表示中国“绝对没有干预与运河有关的任何事宜”。但美国的施压并未停止。国务卿鲁比奥在访问巴拿马期间,再次向巴方施压,污蔑中国在运河地区的存在违反了美巴之间的相关条约,并暗示若巴方不削弱中方影响力,美国将采取“必要行动”。这种赤裸裸的威胁,对于体量较小的巴拿马来说,压力不小。

巴拿马政府最终还是“屈服”了。2月6日,巴方正式宣布退出“一带一路”协议,并提前90天向中方递交了书面通知。对于巴拿马的这一决定,我外交发言人林剑在7号的例行记者会上回应称,中方对巴方不再续签谅解备忘录表示“深表遗憾”。这四个字,虽然简洁,却也清晰地表达了中方的态度。与此同时,中方也对美国通过施压胁迫手段破坏“一带一路”合作的行径,表示坚决反对。

值得注意的还有,巴拿马总统穆利诺在宣布退出“一带一路”协议后,曾对外解释称,这一决定并非受到美国的影响,而是巴方经过“深思熟虑”后做出的。他还强调,巴拿马无意与中方“绝交”,退出“一带一路”协议并不意味着两国关系的终结。穆利诺的此番表态,似乎有意撇清与美国的关系,安抚中方。但明眼人都清楚,在美国的强大压力下,巴拿马的“变脸”恐怕并非偶然。

事实上,美国对拉美地区的政策,一直带有浓厚的“门罗主义”色彩。特朗普政府更是将“美国优先”奉为圭臬,奉行“美国人的美洲”思维。在这样的背景下,美国自然不希望看到其他国家在拉美地区的影响力不断扩大。“一带一路”倡议的推进,可能恰恰就触动了美国的敏感神经。巴拿马运河作为重要的战略要冲,更是被美国视为不容有失的“后院”。也正因如此,美国才会不遗余力地向巴拿马施压,迫使其退出“一带一路”协议,以维护自身在拉美地区的主导地位。

可惜美国的如意算盘,或许并不能完全实现。尽管巴拿马最终选择了退出“一带一路”协议,但中方显然对此早有准备。在巴方宣布决定后,我外长助理赵志远第一时间约见了巴拿马驻华大使莱卡罗。会见中,赵志远充分肯定了中巴两国在“一带一路”框架下取得的合作成果,并强调中方尊重巴拿马的主权和领土完整,主张大小国家一律平等。

与此同时,赵志远也明确提到,在“一带一路”上“开倒车”不符合巴拿马的切身利益,希望巴方能够排除外来干扰,做出正确决定。中方的举动,既是对巴方立场的再次确认,也是在向外界传递一个信号,就是中方与巴拿马的合作基础依然存在,中方的大门始终敞开。

从我外交发言人的回应,以及后续与巴拿马大使的会见来看,中方显然没有被巴拿马的单方面决定打乱节奏。中方在表示“遗憾”的同时,也展现出足够的战略定力与自信。 这种“准备”,或许体现在中方对复杂国际局势的预判,也可能体现在中方早已在拉美地区构建了多元化的合作格局,不会因为个别国家的“变卦”而受到过大影响。

巴拿马的“退群”,固然给中巴合作带来了一些波折,但这是否意味着美国就此取得了“胜利”?恐怕未必。正如一些分析人士所言,巴拿马退出“一带一路”协议,或许只是权宜之计。协议本身还有两年的有效期,未来的局势走向仍存在变数。更重要的是,中方与包括拉美国家在内的广大发展中国家的合作大势,不会因此而改变。美国想要借施压巴拿马来阻遏“一带一路”倡议,恐怕最终只会是“白忙一场”,“再次失算”。