1950年10月5日,秋意正浓。中午,毛泽东家中宾客盈门,热闹非凡。他设宴招待湖南第一师范学校校长周世钊,徐特立、谢觉哉等人陪同。

周世钊为毛泽东湖南一师同学,交情深厚。徐特立乃他们共同恩师。聚餐时,师生回忆过往,皆感慨万分。

追忆往昔,毛泽东忆起一人,问周世钊:“张校长近况如何?”

周世钊听毛泽东提及老校长,神色骤黯,如实相告:“老校长被定为地主,赋闲在家,育有六子,生活现极为困苦。”

毛泽东不解,追问:“他乃湖南教育界知名人士,且年岁不大,何故赋闲?其家本为农,何以转为地主?”

周世钊一时无言以对,徐特立见状解释道:“润之,如今谁敢用他?且解放前他购置田地,节余多年,故解放后被归为地主。”

毛泽东闻后拍额自责:“此我之过。”续言:“昔时我见解狭隘,本无逐他之理。此人能力出众,三十未至已任一师校长,且守节不阿,当予关照。”

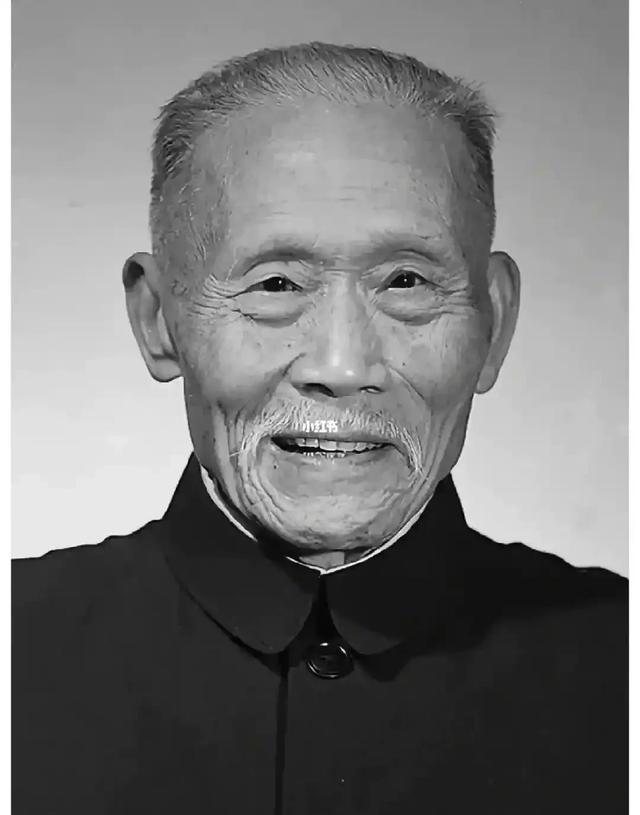

毛泽东在湖南第一师范学校学习时的校长张干,经深入了解后,毛泽东于10月11日致信湖南省政府主席王首道,介绍张干情况。

张干为湖南教育界资深人士,品行端正。闻其家人众多且生活困苦,建议省政府每月拨发一定数量的米作为津贴,予以援助,并指派人员代为慰问。

王首道接获毛泽东信函后,亲送600公斤大米及50万旧币至张干家中,并转达了毛泽东对张干的诚挚问候。

张干收钱粮后,感动至深,懊悔不已,彻夜难眠,遂提笔给主席写信。执笔犹豫,斟酌许久,终以“润之主席吾弟惠鉴”为抬头。

张干在信中衷心感谢并深情祝福毛泽东,同时忏悔当年行为,字里行间饱含泪水,情感真挚深刻。

谈及此,或许有人不解。毛泽东尊师重道,与杨昌济、徐特立等情深。关心老校长张干本自然,何以致其感激?新中国成立后,为何无人敢用张干?他们间有何隐秘故事?

此事追溯至上世纪10年代。1914年春,21岁的毛泽东以第一名考入湖南第四师范,不久后,该校并入第一师范。

当时长沙教育局规定,湖南公立第四师范春招生与第一师范秋招生均编入一年级,导致毛泽东等第四师范录取学生需延长半年学业方可毕业。

一师作为公立学校,本免学杂费,多读半年亦无妨。然1915年,省教育局却令原第四师范学生补交10元学杂费,用于多读的半年学习。

消息公布后,原第四师范学生集体罢课,发起大规模“驱张运动”。此次运动针对的是第一师范校长张干,非后来的军阀张敬尧。

收费是教育局规定,但指责集中于张干校长。原因是有消息称,张干为缓解学校经费压力,向教育局提议收费。

那个时期,觉醒的学子团结一致,"驱张运动"规模扩大,不仅第四师范学生参与,一师新生亦加入,罢课活动持续升级。

教育局为平息事端,不再提及学杂费问题,并安抚学生,承诺下学年将调动张干。

事情本应圆满结束,或因非张干提议收费,他年轻气盛觉失面子。教育局妥协,张干却愤怒,亲撰通告开除毛泽东等17名带头学生。

消息传出后,复课学子愤怒至极,纷纷离开教室,涌上街头,发起更大规模的罢课及示威游行。

此次,杨昌济、徐特立等毛泽东的师长也参与进来,为他据理力争,并联络长沙教育界名流向当局施压。教育局被迫罢免张干一师校长职务,将其调离。

张干1884年生于湖南新化农民家庭,家境贫寒。父借债供其读书,他不负所望,1908年毕业于湖南中路优级师范,留校任教。1914年,不到三十岁的张干出任湖南省立第一师范学校校长,正值年轻有为之时。

就任校长仅一年,张干遭遇变故,心灰意冷。此后,他变得收敛,心态渐趋平衡,继续在长沙多所学校执教,直至新中国成立。

建国初期,张干在一师的过往事件被揭露,因其曾开除毛主席而引发众怒。随即,张干失业,再无学校愿意聘请。

张干家境贫寒,勤勉教学四十年,积攒了些许财富。为养家,战后购得十余亩田。未料解放初,田地遭政府没收,并被定为地主。

张干家六子女,数十口人失业无收,温饱难继。政治上又受唾弃,生活艰难。那段时日,全家度日如年,张干几近绝望。

毛泽东不计前嫌,反赠钱粮,此举令人惊喜,恰似春风一夜,万树梨花盛开,景象蔚为壮观。

毛泽东收张干感谢信后,即亲笔回复,表达对其生活困难的深切关怀。此后,两人书信频传,张干的精神状态日渐好转。

1951年秋,毛泽东自费邀张干赴京。张干抵京后,受“学生主席”热情招待,并得徐特立等师长陪同,共叙旧情。

席间,张干谈及昔日“学潮风波”,诚挚向毛泽东致歉。毛主席挥手笑言:“往事休提,我当年年轻气盛,见解片面,亦有不是之处。”

张干在京两月,由毛泽东派专人陪同,遍游北京名胜。同年10月1日,他更登上天安门城楼观礼台,见证了重要时刻。

回长沙后不久,张干在毛泽东关怀下,被聘为省军政委员会参议、省政府顾问,全家终得安享幸福生活。

1967年1月21日,著名教育家张干,曾任湖南省立第一师范学校校长,因病去世。

张干临终前,因病痛无法执笔,仍心系北京毛泽东,遂让儿代书,口述遗信:我终愧对您,您胸襟广阔似海……