2025年4月3日18时50分,深圳北站地铁站内,一名女乘客的行李箱从扶梯滚落。前方男子本能地拍下红色紧急按钮,电扶梯骤停的瞬间,600多名晚高峰乘客如潮水般涌动。这段被剪辑成"踩踏事故"的15秒视频,48小时内引发2.3亿次围观,却让真相淹没在流量狂欢中……

监控画面显示,18:49:37,携带28寸行李箱的女士在扶梯中段踉跄,箱子顺着台阶翻滚而下。前方穿灰色西装的男士转身按下紧急制动,电扶梯在2秒内停止运行。

18:50:02 后方乘客因惯性前倾,5人轻微碰撞,18:50:15红马甲引导员吹响哨子,手持扩音器分流人群,18:51:40 临时加开的空车进站,站台压力骤减,18:52:30扶梯重启,秩序完全恢复。这段本该成为应急管理典范的处置,却在次日被剪辑成"乘客叠罗汉""多人被踩踏"的惊悚视频。原始视频中工作人员疏导的画面被刻意删除,配上"救命声"背景音后,在社交平台病毒式传播。

现场学生小王拍摄的32秒视频,本意是提醒注意安全,却被营销号截取最混乱的9秒,配文"深圳北站发生严重踩踏"。某百万粉丝博主转发时加入虚构细节,"听说有孕妇被挤流产",该条评论获得1.2万点赞。境外账号将事件与"中国春运乱象"关联,衍生出"政府隐瞒伤亡"的阴谋论。

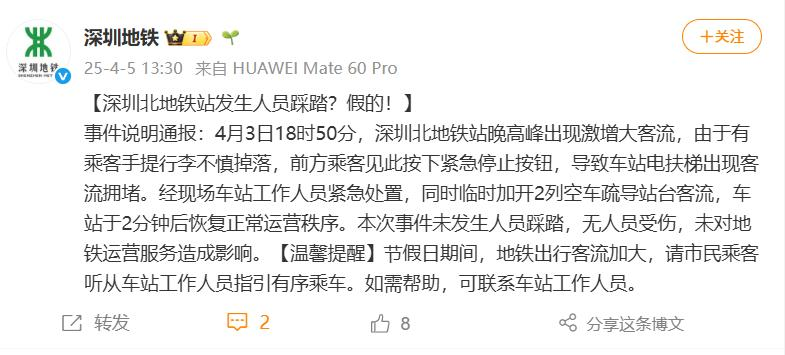

直到4月5日深圳地铁发布完整监控视频,谣言链才被斩断。但调查显示,仍有17%的受访者坚信"官方隐瞒真相"——这正是新媒体时代"后真相困境"的鲜活写照。

这场乌龙事件意外曝光了深圳地铁的"黄金3分钟"响应机制。通过AI摄像头自动识别客流密度,预警准确率达92%,可15秒内将双向扶梯改为单向运行,全市17个枢纽站常备2列待发列车,500名经专业培训的引导员,掌握急救、冲突调解等技能。

正是这套体系,让本次事件中站台最高聚集量达1200人时,仍能快速化解危机。值得关注的是,按下紧急按钮的乘客张先生接受采访时说:"当时根本没想过要追责行李主人,安全才是第一位的。"

深圳北站清明假期日均客流量突破45万人次,较平日增长220%。一组数据揭示大客流管理的复杂性。自动扶梯每小时承载量:9000人,单个闸机通行效率,25人/分钟,乘客平均候车焦虑阈值:8分30秒,突发情况群体反应时间,仅1.7秒。

"视频里看着吓人,其实都在可控范围。"从业12年的值班站长李芳透露,节假日会启动"人体扫描模式",通过乘客背包颜色判断出行需求(商务黑/旅行彩),针对性引导分流。

真相永远不会被流量裹挟。当深圳北站的灯光重新照亮整洁的站台,那段被误解的3分钟已成历史。但留下的警示仍在回响,在人人都有麦克风的时代,我们既是信息的传播者,更是真相的守护者。下次按下拍摄键前,不妨多等3分钟——因为等待真相的时间,恰恰丈量着文明的尺度。