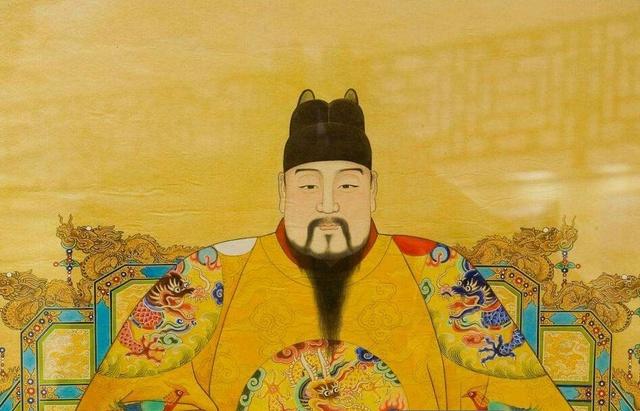

明朝皇帝明英宗---朱祁镇,是中国历史上少数几个从皇帝沦为外族阶下囚的皇帝,除他之外,还有北宋的宋徽宗和宋钦宗。朱祁镇因为滥用宦官王振,对王振的话言听计从,导致自己被俘虏,几乎丢掉身家性命。导致朱祁镇沦为俘虏的事件就是著名的“土木堡之变”。“土木堡之变”也称为“土木之变“,指发生于明朝正统十四年(1449年)明英宗朱祁镇北征瓦剌兵败并且被俘的事变。

元朝末年明朝初年蒙古分裂为兀良哈部、鞑靼部、瓦剌部三部。其中,瓦剌经过长期发展,势力增强,瓦剌首领也先统一蒙古,并有吞并中原之心。公元1449年二月,蒙古族瓦剌部落首领也先遣使2000余人贡马,向明朝政府邀赏,由于宦官王振不肯多给赏赐,并减去马价的五分之四,没能满足他们的要求,就制造衅端。遂于这年七月,统率各部,分四路大举向内地骚扰。东路,由脱脱不花与兀良哈部攻辽东;西路,中路为进攻的重点,又分为两支,一支由阿剌知院所统率,直攻宣府围赤城,另一支由也先亲率进攻大同。也先进攻大同的一路,“兵锋甚锐,大同兵失利,塞外城堡,所至陷没”大同参将吴浩战死于猫儿庄。大同前线的败报不断传到北京,明英宗朱祁镇在王振的煽惑与挟持下,准备亲征。兵部尚书邝埜和侍郎于谦“力言六师不宜轻出”,吏部尚书王直率群臣上疏劝谏,但英宗偏信王振,一意孤行,执意亲征。

英宗和王振率50余万大军从北京出发,由于组织不当,一切军政事务皆由王振专断,随征的文武大臣却不使参预军政事务,军内自相惊乱。19日出居庸关,过怀来,至宣府。8月1日,明军进到大同。也先为诱明军深入,主动北撤。王振看到瓦剌军北撤,仍坚持北进,后闻前方惨败,则惊慌撤退。本欲使英宗于退兵时经过其家乡蔚州“驾幸其第”,显示威风;又怕大军损坏他的田园庄稼,故行军路线屡变。至宣府,瓦剌大队追兵追袭而来,明军3万骑兵被“杀掠殆尽”。兵部尚书邝埜一再要求驰入居庸关以保证安全,但王振不准。土木堡地势高,无泉缺水,土木堡之南十五里处有河,被瓦剌军占据,将士饥渴难耐,挖井二丈仍无水。 隔日瓦剌军队包围土木堡。也先遣使诈和,并主动撤离,以麻痹明军。明英宗不疑有诈,遣曹鼐起草诏书。王振下令移营就水,当明军大军移动时,饥渴难忍的军士一哄而起,奔向河边,乱成一团,瓦剌军伏兵四起,趁机发动总攻,仓促应战的明军被打得大败。明军二十余万人有三分之一战死,中伤居半,五十二名跟随明英宗远征的群臣皆死于混战中。明英宗的护卫将军樊忠愤怒至极,抡起铁锤砸碎了王振的脑袋。

土木之变致使明英宗被俘;四朝老臣张辅、驸马井源、兵部尚书邝埜、户部尚书王佐、侍郎丁铭、王永和以及内阁成员曹鼎、张益等五十余名随行出征的文官武将战死;财产损失不计其数;明成祖朱棣留下的几十万大军全军覆没,最为精锐的三大营部队亦随之毁于一旦,军火武器研发亦被大大阻碍;京城的门户亦已洞开。土木之变,是明朝中央军队第一次发生的一场失败战役。失败的原因当然是多方面的,但是明英宗不听群臣劝阻,轻信宦官王振轻易出征,不懂军事的宦官,听说瓦剌军后撤,不知是计。关键是镇守太监郭敬已经事先报告说,瓦剌军后撤是也先为诱明军深入的计谋,王振还是命令明军坚持北进。后又闻前方惨败,则惊慌撤退,混乱不堪,而且宦官王振居然为了到家乡炫耀,不顾几十万大军的生命危险,不顾被敌追上的风险,多次改变行军线路,导致士兵疲惫不堪。原本明军可以早日撤退,脱离战场的机会被白白浪费。无论从哪方面对比,明朝都是占有优势的。可是占有优势的明朝却败了,败得莫名其妙,最终几十万大军居然全军覆没。

大明皇帝朱祁镇被瓦剌军俘虏,这是中国历史上少有的一个国家的帝王被外族俘虏的事件,是大明王朝的耻辱。也许有人说,把“土木堡之变”失败的原因归罪于王振是不公平的,毕竟上面有皇帝,中间有几十个大臣,还有几十万大军,王振一个人背负不了那么大的罪名,但是,不可否认,王振在当时的环境下,对明英宗的影响极大,他又完全没有军事指挥能力和经验,完全不顾敌人设下的陷阱,却坚持要求部队北进,又多次要求改变行军路线,一再贻误脱离战场的时机。可以说,明英宗的被俘,王振肯定是要承担很大责任的,明英宗的悲剧可以说是他用人的悲剧,也是“用徒者亡“的写照。