【前言】

在中国古代社会,科举制度有着至关重要的地位,它是平民步入仕途的唯一途径。而在竞争异常激烈的科举考试中能够拔得头筹的状元,更是象征着那个时代学识修养的巅峰水平。末代科举状元刘春霖,亲身经历了从封建走向现代的变革历程,他波澜壮阔的一生,映照出了一个时代的兴衰变迁。

【一、科举铸就一代天纵英才】

清朝同治四年,在江苏省常州府无锡县,有个普通的农家,主人姓刘,名叫刘祥 sig 。这户人家添了个可爱的男娃,取名为刘春霖。刘家一直以务农为生,日子过得简单又实在。小娃娃刘春霖打小就特别机灵,观察力敏锐,记忆力更是惊人。有一回,村里来了个戏班子,大家都跑去瞧热闹,尚在襁褓之中的刘春霖也被带了去。哪承想,回到家后,小刘春霖竟模仿得有模有样,把看戏时的场景以及听到的那些对白,都特别生动地给表演了出来,这可把他爹娘惊着了,当下就察觉到自家儿子的不一般。

打那以后,刘家把厚望都寄托在了春霖身上,用尽各种办法让他能够读书认字。小春霖也没让家里人失望,那些典籍历史他都特别熟悉,在古诗词文的辞藻方面也有着很高的水平。在他十几岁的时候,刘春霖正式开启了科举之旅,拜了师努力学习,白天黑夜地刻苦攻读,去参加各种各样级别的科举考试。

科举之路漫长又艰难,竞争异常激烈残酷,单单一个考试环节就得耗费十几天来应考,不但得高度集中精力,身体也得承受巨大压力。好在刘春霖打小体质不错,还积极锻炼身体,再加上他头脑聪慧过人,所以参加的考试多次都能取得成功。

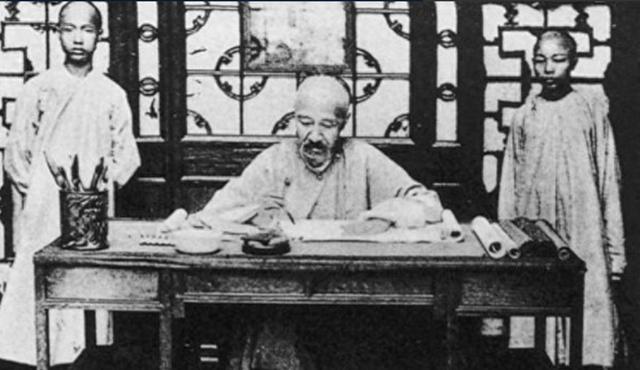

苦读十几载后,刘春霖在光绪三十年成功夺得状元之位,彼时他三十岁。这可是他这辈子的荣光,也是对他多年勤奋苦读的绝佳回馈。依着科举制度,状元能在京城到翰林院任职,未来一片光明。就在当年秋天,刘春霖如心所愿地成为翰林院庶吉士,这是他仕途的开端,也意味着他真正踏上了官途,前途不可限量。

然而啊,这好日子没持续多久,刘春霖还正沉浸在那仅剩的一点儿喜悦当中呢,这时候,意外的事儿突然就发生了。

【二、辛亥革命后沉浮颠簸的命运】

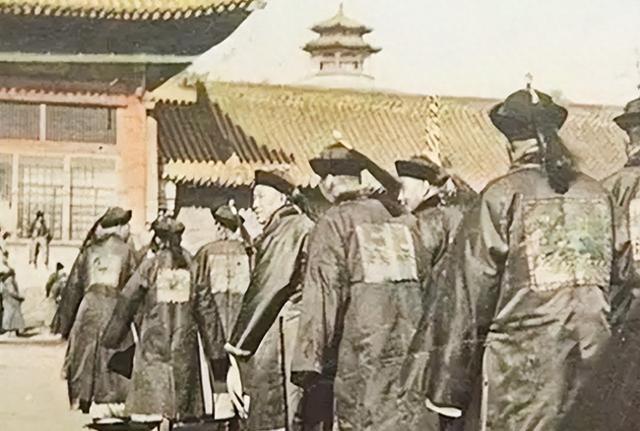

1911 年 10 月 10 日,辛亥革命的第一枪在武昌打响。那时的清朝,内忧外患不断,已然摇摇欲坠。刘春霖心里清楚,大局已定,也察觉到延续了几千年的旧规旧制即将走向终结。

果不其然,在次年的 1 月 1 日,南京临时政府得以成立,紧接着 2 月 12 日,隆裕太后颁布了《退位诏书》,这意味着清朝彻底灭亡。袁世凯当上了中华民国临时大总统。在这股汹涌澎湃的变革洪流之中,刘春霖的未来陷入了极度的迷茫。

他本能够稳稳当当地在翰林院做事,顺着为官之路逐步晋升。然而,一道诏书下来,把他这辈子的科举梦想彻底打破。刘春霖变得迷茫又忧愁,甚至有一阵子都陷入了抑郁的状态里。

这会儿刘春霖都三十多岁了,正值身强体壮的年纪。他本来能够稳稳当当拥有好前程和高地位,日子过得没什么烦恼。但没承想,一转眼的工夫,他就变成了一个遭时代舍弃的不得志文人。

当刘春霖正满心迷茫,不知该往哪儿走的时候,新的机遇降临了。1913 年,刚登上大总统之位的袁世凯,屡次亲自邀请刘春霖出来做事,让他加入新的共和政府,出任高级参议院参议员。

刘春霖一开始有些拿不定主意,心里还为帝制的结束而感到忧愁呢,对这个新成立的政府也是满心怀疑。不过,经过一番仔细思考之后,他最终还是决定放下心里的疙瘩,迈进新的时代,给这个急需专业人才的新政府出一份力。

就这样,刘春霖踏入了北洋政府,开启了自己在共和国的从政之路。

【三、共和政府中磨砺理想抱负】

刘春霖对这个全新的共和政府特别感兴趣。他以前在翰林院的时候,接触的都是封建王朝的政务,至于共和政体,对他而言那可是完全陌生的新鲜玩意儿。

一开始,刘春霖对民主共和制度兴致盎然。他被派遣到日本进行了为期一年的考察,亲身感受了外国的民主政治,这对于一个封建文人来讲,毫无疑问是一场崭新的启迪。

回国之后,刘春霖满心热忱地想要为新政府出一份力,便投身到工作当中。他在参议院里踊跃地提出建议、谋划策略,期望凭借自身的专业学识,推动国家走向富强。

不过没过多会儿,刘春霖就察觉到,这个新成立的政府跟他心目中的民主政府相差太多了。政治方面争斗不断,各个派系各自为政,而且腐败现象屡见不鲜,办事效率也极为低下。

刘春霖这人正直得很,着实瞧不上那些乱象,于是就在参议院里直抒己见、大胆谏言。可这却把其他人给惹恼了,他们一次又一次地给刘春霖使绊子,就想让他前功尽弃。

有一回,袁世凯打算跟日本签署不平等条约,这可把刘春霖给气坏了,他毫不客气地在大庭广众之下,痛骂袁世凯是比慈禧还愚昧的帮凶。

这话可把袁世凯给惹恼了,他甚至放话要以“封建余孽”的名头把刘春霖给处决了。眼瞅着袁世凯这么逼迫,刘春霖那是一点儿都没怕,气呼呼地讲,宁愿被弄死,也坚决不在这种烂政府里干活儿。

刘春霖算是对这个腐败的政府彻底死心了,最后满心悲戚地离开了政界。他觉着在这个共和政府里,自己的那些理想和抱负根本就没法儿实现,未来简直是毫无希望,一片渺茫。

【四、抗日战争中挺身而出的民族脊梁】

退出政界以后,刘春霖在北京过起了隐居生活,不再理会外界的事情,一门心思投入到著书立说当中。

1937 年 7 月,卢沟桥事变轰然爆发,这意味着全面抗战就此拉开帷幕。彼时的刘春霖已然满头白发,然而他内心对国家和民族的那份热爱丝毫没有减弱。

日军侵占北京后,数次软硬兼施地找刘春霖,想让他出面联合组建北京傀儡政权。然而,刘春霖怒火中烧,坚决予以拒绝,声称跟日本鬼子绝对不会有任何合作。

日军瞧着刘春霖态度这般坚决,顿时火冒三丈,把他的家给捣毁了,企图通过恐吓的手段让刘春霖屈服。

刘春霖丝毫没有动摇,他把自己的所有身家都拿了出来,创办了燕翼中学,接纳并教导了众多坚决抗日的青年学生,让这所学校成为了北平南苑的一抹耀眼亮色。

刘春霖率先垂范,以自己为榜样,鼓舞着一代又一代的青年投身到抗日救亡运动之中。他对学生严格要求,教导他们要秉持民族气节,坚决不能有丝毫妥协投降的懦弱表现。

刘春霖的这一善举,让众多北平的老百姓深受触动,不计其数的普通民众自愿地捐钱送粮,来支援燕翼中学。就这么一阵子,刘春霖的名声广泛传播开来,变成了北平抗击日寇的坚实依靠。

【五、无畏牺牲的义无反顾信念】

在燕翼中学,刘春霖那可是把学生当成自己孩子一样看待。他毫不吝啬地将自己这辈子的积蓄,一股脑儿都投到了学校的建设里头,还把那深深的爱国之情传递给了每一个学生。

日军屡次前来抓人,刘春霖全然不顾个人生死,拼命保护学生。燕翼中学尽管多次遭到攻击,然而在刘春霖的守护下,一直稳稳地矗立着。

在刘春霖的周围,不光有充满热血的青年学生,还有众多心怀民族信念的寻常百姓。这些人主动过来送上粮食,以此来支援抗日工作。

在那黑暗之中,刘春霖仿若一盏璀璨明灯,闪耀着人们坚决不向暴政屈服的道义与勇气之光。

1942年的冬天,正值抗战最为艰难的时期,年近八十的刘春霖,在办公桌旁与世长辞。

他最终没能见到胜利的那抹曙光,然而,毋庸置疑的是,他用自己的一生诠释了“宁可玉碎,绝不瓦全”的壮烈气概。

刘春霖的一生那可真是波澜壮阔,极具传奇色彩。他起初是个封建文人,后来成为民主政治的参与者,最终还成了抗日英雄。他的人生历程,贯穿了中国从封建帝制迈向民主共和的重大转变,也目睹了中华民族从深陷困境到逐渐觉醒的命运转折。

刘春霖的一生,映照出了 20 世纪前半期中国社会的重大变迁。他在科举制的封建礼教氛围里长大,又被共和革命所影响,最终在民族面临危难之时,毅然挺身而出,坚守大义。刘春霖着实成就非凡,其气节也将永远留存。他的人生极具传奇色彩,势必会成为中华民族不断进取、气节永在的力量源泉。

【结语】

在每个时代,都少不了那种立场坚定、心怀大爱的智者,凭借着智慧与勇气,带领民族闯过难关,走向光明。现今,我们得牢记刘春霖那爱国奋斗的精神,持续坚守他那种毫不退缩的大义信念,为国家和民族的伟大复兴全力拼搏。