鲁迅的少年时光

光绪二十八年(1902年)1月,鲁迅从南京的矿路学堂正式毕业。那时候,他已经二十出头,结束了几年矿路学堂的课程,学的都是些地质、开矿的实用技术。3月,他和同窗厉绥之、钱均夫一起,带着公费留学的名额,坐上了开往日本的船。

到了4月,他进了东京弘文学院的普通科江南班,这个班专门为南方来的学生开办,算是日语速成班,每天课程排得满满当当,主要是为了让这些中国学生尽快掌握日语,能跟上后头的学习。

到了光绪二十九年(1903年),鲁迅做了一件挺大胆的事——剪了辫子。那年月,剪辫子可不是小事,清政府还管着呢,剪了就等于跟旧规矩彻底翻脸。他平时上课之外,课余时间也没闲着,特别喜欢翻哲学和文艺的书,书摊上淘来的二手货都被他翻得边角卷起来了。

光绪三十年(1904年)4月,鲁迅在弘文学院结业,日语算是过关了。6月,家里传来噩耗,祖父周介孚去世,享年六十八岁。这事对鲁迅来说是个不小的打击,祖父在世时管家严厉,他小时候没少挨训。

9月,他收拾行囊,离开东京,去了仙台,进了仙台医学专门学校,也就是现在的日本东北大学。那会儿,他开始学医,学校里认识了藤野严九郎,一个教解剖学的日本老师。藤野批作业特别认真,鲁迅的讲义本上全是红笔写的密密麻麻的批注,连标点都不放过。

光绪三十二年(1906年)1月,事情起了变化。那天课间,学校放了一部“日俄战争教育片”,里面有中国人在战争中被杀的镜头,还有一群围观的同胞,脸上一点表情都没有。鲁迅坐在教室里看着银幕,片子放完后,他久久没动地方。这件事像根刺扎在他心里,他后来索性决定弃医从文,觉得救身体不如救思想。

6月,他把学籍转到了“东京独逸语协会”办的德语学校,开始学德语,课上抄单词、背语法,下了课还得自己找书练。就在这年夏秋之间,他被家里骗回了绍兴,说是探亲,结果硬是被按着跟朱安结了婚。婚礼办得简单,完了他没多留,7月就又跑回了日本。这次回到东京,他没再进学校念书,而是专心搞起了文艺翻译。那几年,他东拼西凑,通过各种法子学了德语,还摸索着学了点俄语,手边常放着厚厚的字典和从书肆淘来的外国书。

几年下来,他没再回学校,却靠自学攒了不少本事,翻译的稿子也越攒越多,字里行间已经能看出他后来的路子。

新文学的起点

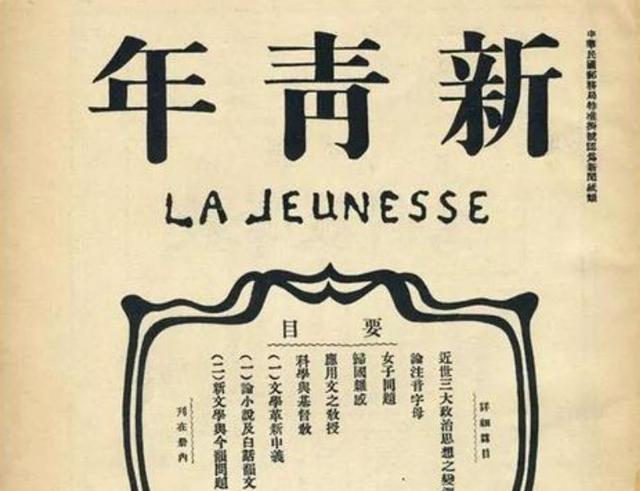

1918年,北京绍兴会馆成了鲁迅埋头创作的地方。那年春天,他开始动笔写《狂人日记》,用钢笔在稿纸上写下那些尖锐的句子。他写完后,选了个笔名“巴人”,把稿子装进信封,寄给了《新青年》杂志。弟弟周作人当时也在旁边,目送这封信离开会馆。

这篇文章后来成了中国第一篇白话小说,1918年5月15日刊登在《新青年》第四卷第五号上,短短几千字,像一颗炸弹,把旧文坛的平静炸得粉碎。当时的鲁迅,已经三十七岁,白天在教育部当佥事,每个月领着八十大洋的俸禄,工作不算忙碌,主要是抄抄写写,处理些公文。

他下班后常去琉璃厂转悠,花几块钱淘些汉画像石的拓本回来,摊在桌上慢慢研究。他对这些古物有种特别的兴趣,常常翻看汉代石刻上的图案,琢磨那些线条背后的故事。到了1921年,他又写出了《阿Q正传》,这篇小说先在《晨报副刊》上连载,从1921年12月4日到1922年2月12日,一共九章,每章刊出时都掀起不小的波澜。

文章里那个既可笑又可怜的阿Q,成了很多人议论的焦点。文学界的成仿吾、茅盾这些人,起初只知道教育部有个校勘古籍的周树人,直到《阿Q正传》横空出世,才猛然发现,这个白天低头抄写《嵇康集》的家伙,晚上竟然在用文字点燃一场新文学的革命。

鲁迅写《狂人日记》时,正赶上《新青年》提倡白话文运动,他和胡适、陈独秀这些人来往不多,但想法不谋而合。他用“狂人”的眼睛看世界,把旧社会吃人的本质写得淋漓尽致。

煤油灯下的忙碌身影:上海岁月

1930年代,鲁迅住在上海景云里23号,那是个窄小的弄堂房子,到了晚上,他常点着煤油灯忙到四更天。1933年,他收到青年作家萧红寄来的《生死场》稿子,花了几天时间改完,又写了一篇序,序言里提到“这书是作者的处女作,也是中国北方人民生活的真实写照”,之后寄回给了萧红。

这本书后来在1935年出版,成了萧红的代表作。改完萧红的稿子,他没歇着,又接着校对瞿秋白的《海上述林》,那是瞿秋白翻译的苏联植物学家科兹洛夫的著作,鲁迅从1934年开始帮忙校订,逐字逐句对照原文,改得满页都是红墨水。

他桌子上还放着《汉文学史纲要》的手稿,那是他在1930年代陆续写下的,打算梳理中国文学的发展脉络,但一直没写完。

上海租界里,特务常盯着他,尤其是1933年以后,他的文章越写越犀利,国民党查得也越紧。他常去内山书店买书,老板内山完造是日本人,跟他交情不浅,每次见他来,总会递上一个包裹,外面包着《孝经》的书皮,里面却是苏联作家法捷耶夫的《毁灭》日译本。

1935年,他还帮着把左翼作家联盟的刊物《大江月刊》偷偷印出来,文章里全是批判时局的内容。煤油灯下,他不光改稿校书,还写了不少杂文,比如1933年发表在《申报·自由谈》上的《论“费厄泼赖”》,用英文“fair play”影射国民党的虚伪。

这些年,他跟共产党的人联系渐多,陈赓、冯雪峰这些人都跟他见过面,谈的全是抗战和革命的事。他还资助过一些进步青年,比如1934年给流亡上海的东北作家群捐了钱,帮他们出了《东北文学丛刊》。

咯血中的最后九月:至死不休

1936年9月,鲁迅的生命走到了最后阶段。那时他住在上海大陆新村9号,肺病已经拖垮了他的身体,但他还是坚持工作。他当时在整理《海上述林》的校样,这是瞿秋白翻译的苏联植物学著作,他从1934年起就接手校对,到了1936年9月,校样已经改了好几轮。

他一边咳嗽一边改稿,咳得厉害时,嘴里会带出血丝,但他没停下笔。床头的铁皮烟罐里塞满了烟头,总共攒了三十七个,都是他熬夜时抽剩下的。他9月给母亲鲁瑞写了封信,信里轻描淡写地说“伤风已愈”,其实那时候他已经瘦得皮包骨,连走路都费劲。

10月初,他开始写遗嘱,用钢笔在纸上写下七条嘱咐,其中一条是给儿子周海婴的,明确写道“万不可做空头文学家”,字迹虽弱却很坚定。10月18日,他还挣扎着改了些稿子,其中有篇未完成的《女吊》,写的是民间吊死鬼的传说,稿纸上最后留了“讨替代”三个字,墨迹还没干透。

10月19日清晨,他的病情突然恶化,家里请来的日本牙医森本带来了强心针,扎了几针后,他的呼吸还是停了。那天早上,他去世时才五十五岁,书桌上摊开的稿子、手边的烟罐和没写完的遗稿,都停在了那一刻。去世前几天,他还托人把《海上述林》的校样送去印刷厂,硬是撑着把这本书弄完。

去世后,他的遗体被安放在上海万国殡仪馆,10月22日出殡那天,送葬队伍从虹口一直走到万国公墓,几千人跟着棺材走,棺材上盖着“民族魂”的白布。那段时间,上海的报纸像《申报》《大公报》都发了讣告,称他是中国新文学的旗手。

从绸缎到短视频:百年回望

鲁迅在1918年写完《狂人日记》后,拿了稿费去南京路的老介福绸缎庄,给许广平买了块湖色云纹绸料。那是1927年他和许广平刚认识不久,他特意挑了这块料子,颜色淡雅又有光泽,许广平后来用它做了件衣服,穿了好几年。

到了一百年后的今天,绍兴仓桥直街变成了旅游景点,街上立着孔乙己的铜像,游客们举着手机拍来拍去,铜像被摸得锃亮。河边的乌篷船上,少年们划着船,手里拿着手机刷短视频,有人模仿《阿Q正传》里阿Q摸尼姑头的段子,光头在屏幕上晃来晃去。

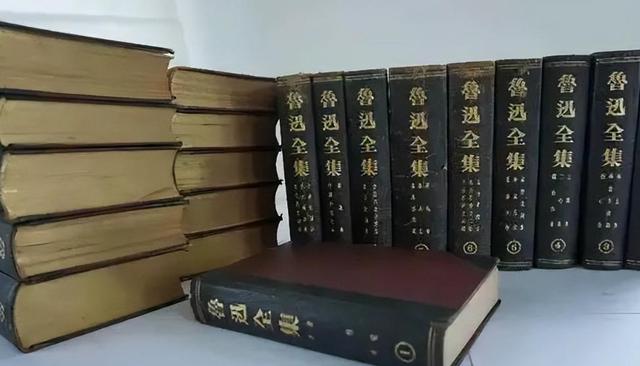

如今,绍兴的咸亨酒店门口立着鲁迅笔下人物的雕像,游客们一边喝酒一边拍照,店里还卖印着“朝花夕拾”的纪念品。他的书还在书店里卖,比如《鲁迅全集》从1938年初版到1981年再版,印了无数次。

鲁迅当年在仙台医学专门学校看到幻灯片里的麻木看客,促使他弃医从文,后来他在文章里反复写这种麻木,像《呐喊》里的《药》,讲人血馒头的故事。他用一生提醒人们警惕精神上的空虚,可百年后,短视频里的笑声和乌篷船上的热闹,离他当年说的“精神危机”似乎越来越远。

有人说现在像鲁迅的时代,可以随便说话,但1930年代的他,面对的是国破家亡的现实,从《新青年》到《申报》,每篇文章都在跟审查和特务斗,那种危机感,今天的人很难再重现。

参考资料:[1]李何林.略谈鲁迅与中国革命的关系[J].绍兴文理学院学报,1983,18(2):28-31

无名

民族脊梁!

用户18xxx04

民族魂!!!!

逍遥游

什么可以随便说话?

小猫

鲁迅何以称之为民族脊梁,民族魂。因为在他身上看到知识,理性,觉醒/自我批判,不屈,勇敢,革命,上进

浮生未歇 回复 06-24 07:47

觉醒、批判、上进[点赞]

曲谣竹清梦

小时候吃的太好了,先生的文章就像当时的音乐那是挑着听得,再回过来一看这写的太深入人心了[哭哭]

幸福

鲁迅先生民族脊梁

蒸鱼

义务教育应该重新迎回鲁迅先生的作品。

A睿智培训

难得的好文章

用户10xxx59

[抠鼻]就目前我们的社会来说离他写的文章还十万八千里。我们目前虽然养一家人有点困难,但是养自己一点都没问题,只要躺平了,工资再降一点都饿不死人。文章里面说的那种社会基本上达到了易子而食的境界了。

jimmy 回复 06-19 12:00

这你得感谢科技进步。

走走停停 回复 06-17 12:06

无以为继就是穷。[抠鼻]穷还没改变。

人需堂

他的作品后期几乎由日本军方背景的内山完造出版。在全国人民万众一心团结抗日的时候,他的每一篇文章都是在中国人伤口上撒盐、放血、放气,以破坏中国人的团结抗日决心。用人血馒头来诅咒华夏人民断子绝孙:华家的儿子和夏家的孙子都在他笔下悲惨死去。用孔乙己来讽刺孔子(乙为天干第二,己五行为土,孔乙己即映射孔仲尼),摧毁中华文化的信仰。他儿子在《我与鲁迅70年》的书中记载了伟人在1957年曾说过:如果鲁迅还活着,是要坐牢的。

骑着锅缸去旅游牵着锅缸去打猎 回复 07-02 01:27

黑鲁迅的和黑胡适的都一样,全是对人家的著作思想并不了解,全凭自己的脑补,就拿孔乙己这绰号来说,原著里说的很清楚,源自儿童描红纸上“上大人孔乙己”六个字,孔丘孔仲尼的名和字来自尼丘山,你要附会到五行土,尼字还得加上三滴水,水哪去了?被你喝了吗?以后尼姑是不是可以改名叫“土姑”?[得瑟][得瑟]

进无止境 回复 骑着锅缸去旅游牵着锅缸去打猎 07-19 18:40

胡适还要黑?评判一个人的方式并不是他写了啥,发表了啥,而是他做了啥?一个老美的文化买办,出卖国家利益的文化汉奸,有什么可吹嘘的。

用户12xxx58

把鲁迅的文章踢出课本就说明了问题

小市民

每个社会就必须有鲁迅这样的人,敢于揭露真相,敢于批评不公,有助促进社会公义倡导扬善除恶,

老陈

喷子之祖

鹏鹏

这才是民族魂

香蕉配芥末

先生的世界只能在梦里

金尼古拉斯锋

灭中医的推手?

nbmikez

中华民族在最危难的时候 总会有这样的先驱者来唤醒世人

一路上有你

想问一下,有几个文人当得起先生二字?

朝花夕拾

要向前看,时代变了,一切都在改变——鲁迅

张立冬

愤青文学

厌恶说假话

不用看下文,只看题目就知道是胡说八道!!!

用户55xxx92 回复 06-17 06:36

胡说八道了什么?

老头

有良心的中国人

用户10xxx11

我家门口有两棵树,一棵是荔枝,另一棵还是荔枝

用户47xxx06

毁华夏之辈,全国抗日时他投奔日本的怀抱,孜孜不倦去咒骂中国,但对日本毕恭毕敬。不懂中医就来黑,还要毁传承中华文明的汉字,在众多毁汉字的砖家中就他的理论最恶毒。连万人师表的孔子也要怒砸,当时国民党为了提升百姓的学识,大力兴办学堂,他就来搞事,怒砸孔庙

用户11xxx77 回复 07-13 11:57

你知道个机机,以前汉字机打排版不行,所以他才提汉字要改

我是打鱼的

问下00后,还有认识鲁迅先生的吗?

用户18xxx97

关你什么事

用户14xxx29

鲁迅在身边是好事从未远离

三思无悔

很是感动!

用户12xxx25

娱乐至死的时代,光怪陆离的社会,癫狂拜金的人们

大灰狼

自省为主!

用户10xxx59

文不对题

灯笼

我有两套房,一套是租的,另一套也是租的

大灰狼

错了,不是孔子,是老子,这下没过脑了![呲牙笑]

下坡去

典型的嘴炮,吊实事没干,抱怨有什么用,遇到困难能想办法去解决问题才是正确的。

MUMW

已举报

黄金峡谷

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛[得瑟]

用户10xxx41

远程锑又开始瞎叭叭了

Johnny

那许广平在哪里?[抠鼻]

拓马

景区题词?

南田古道

AI文,工业痕迹严重