1959年的北京是一个充满变革的时代,新的政权正在巩固,国家的建设与改革正在全面展开。

在这样的背景下,王家烈被邀请来参加全国政协会议。

参加会议期间,王家烈还被毛主席亲自接见,这让王家烈感受到了一种前所未有的震撼和影响,因为毛主席的话语中没有批评和指责,只有对历史的深刻洞察与未来的勃勃希望。

特别是在谈及钟赤兵的英雄事迹时,王家烈的内心更是发生了变化。

那么,王家烈有着怎样的过去?钟赤兵又是谁?

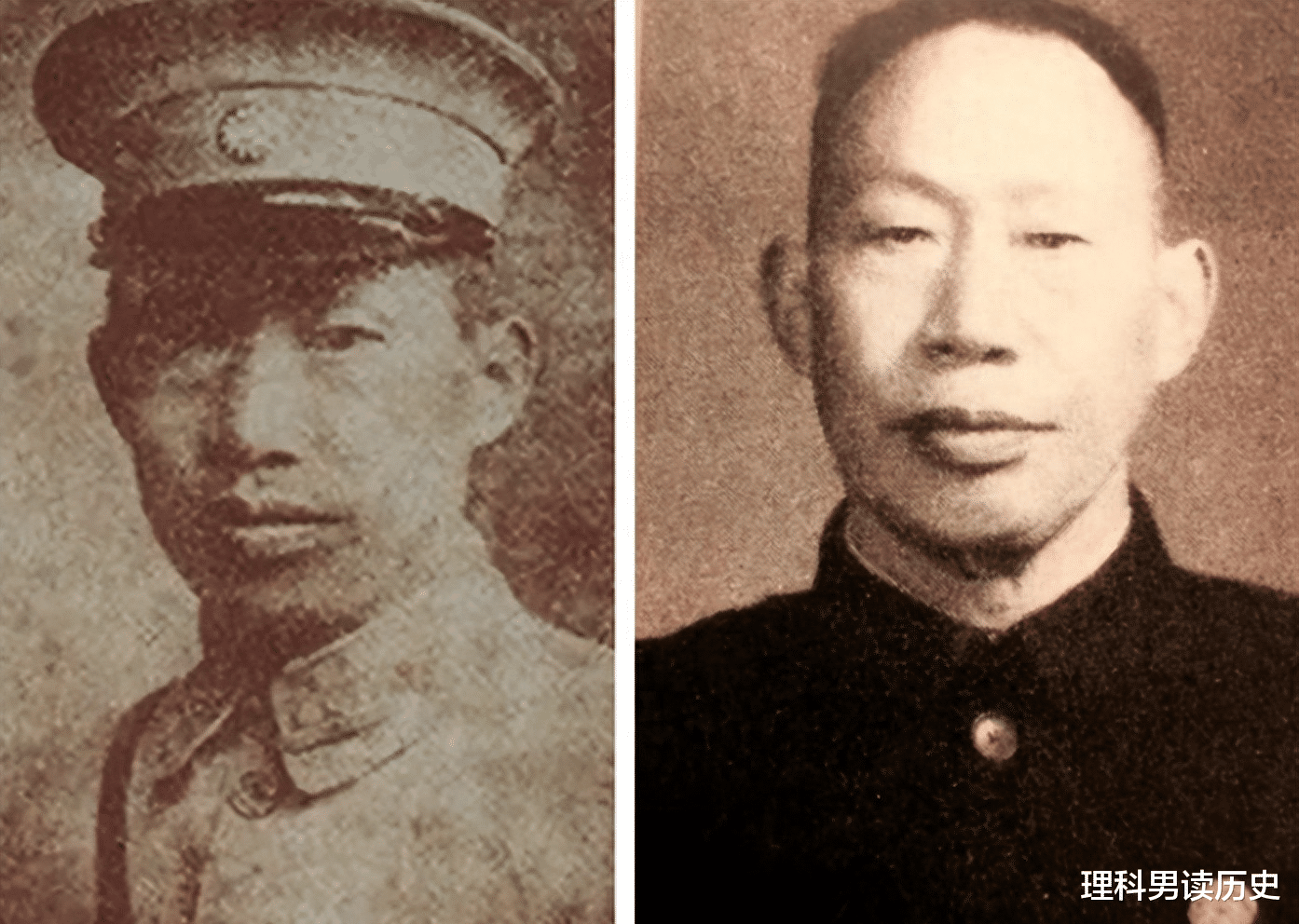

1893年,王家烈出生在贵州遵义的一个贫苦农家中。

在那个时代,贫苦的农民几乎没有什么机会改变自己的命运,王家烈也不例外,但命运常常以极不经意的方式改变一个人的一生。

上世纪20年代,贵州的局势风云变幻,社会动荡不安,王家烈通过其聪明才智与机遇,逐步崭露头角。

彼时,黔军的势力逐渐在西南的军阀割据局面中占有一席之地,王家烈凭借自己的胆识与权谋,迅速在其中找到了立足之地。

从初入政界到掌控一方,王家烈所经历的种种考验,是许多后人难以想象的。

1934年,中央红军长征经过贵州,面对红军的进攻,王家烈的处境更加复杂,必须在蒋介石和红军之间做出选择。

经过长时间的深思熟虑,王家烈最终选择了忠于蒋介石,但这并没有带来他所期望的安稳与保障。

蒋介石对西南的管控极为严苛,而王家烈所能获得的权力与资源也并不如他所愿。

他的军队在湘江之战后并未能获得有效的补充与支持,正是这一战,王家烈感受到了前所未有的压力。

他明白,单纯依靠蒋介石已无法有效应对红军的持续压力,而且,在蒋的指挥下,他并没有感受到真正的信任与支持,这让他渐渐对蒋介石产生了深深的不满。

在那个复杂的年代,王家烈的内心开始摇摆不定,是继续忠诚于蒋介石,还是寻找一条新的道路?

1949年,随着新中国的逐步崛起,王家烈再次面临了选择,他并未追随蒋介石退往台湾,而是选择了留下。

他的这一决定,虽非出自完全的理想主义,但更重要的是对未来的深思熟虑。

在贵州解放后,王家烈被召回省城贵阳,省委书记苏振华与省长杨勇为他专门举行了欢迎宴会。

那一刻,王家烈内心的复杂情感无比激荡:他曾是蒋介石手下的一员猛将,曾经参与过压制红军的战斗,但如今却与新政权坐在同一桌上,谈论未来的建设与发展。

对王家烈而言,这不仅是一个历史的转折点,更是一次内心深刻的自我审视。

他原本并不认同共产党的理念,但随着岁月的流逝,他渐渐意识到,自己对蒋介石的忠诚,早已不再能为自己带来真正的安全感。

共产党给了他一种从未有过的真诚与接纳,让他对未来的可能性充满了希望。

那场在贵阳的欢迎宴会上,王家烈感动至深,省委书记和省长的欢迎不仅仅是对他个人的礼遇,更是对他过去决定的宽容与理解。

他激动地表示,自己将尽全力为新贵州做出贡献,弥补过去的错误。

这一决心,最终成为了王家烈命运的转折点,让他从一个地方军阀,逐渐蜕变为新中国建设中的一名重要人物。

1959年,王家烈受邀前往北京,参加全国政协会议,这一年的中国,经历了多年的风雨与变革,新的政治格局已逐渐形成。

对于王家烈来说,赴京不仅是一个政治性的任务,也象征着他作为地方领导人在新中国社会中的角色和地位。

虽然他已经逐渐融入了新政权的体制中,但那一刻,内心依然充满了复杂的情感,尤其是在毛主席亲自接见他的消息传来时,他的心情更是难以平静。

毛主席在新中国建立后的几十年里,常常接见来自全国各地的各类人物,王家烈作为曾经的地方军阀,面对如此盛大的礼遇,心中难免有些忐忑。

接见的那天,王家烈按时来到了中南海,走进了毛主席的办公室,毛主席那时已经是年过六旬,但他依然气度非凡,神采奕奕。

毛主席没有摆出任何高高在上的姿态,反而显得格外亲切,他让王家烈坐下,话语之间不带丝毫的批判,仿佛一切过往都已经成为了历史。

对于王家烈来说,这样的场面充满了神圣感,但也让他感到一些不自在。

毛主席则首先问候了王家烈的近况:“王家烈同志,近来身体如何?听说你在贵州做了很多工作,人民都很支持你,做得不错。”

王家烈听后,感到既惊讶又感动,毛主席不仅对他的工作有所了解,甚至连他在贵州的生活情况也知道,这让他对毛主席的宽容和深厚的政治眼光充满了敬意。

随后,话题转向了彼此之间更为深刻的历史和个人经历。

毛主席并没有一开始就提及过去的矛盾或是对立,而是先讲了一些有关中国革命的伟大历程,谈到了长征、抗日战争及其背后的艰苦奋斗。

然而,接下来的对话让王家烈更加震惊,当毛主席提到钟赤兵的名字时,他的表情变得十分严肃。

毛主席突然问道:“你在贵州时,是否见过钟赤兵?”

这个问题让王家烈的思绪瞬间回到了过去,而钟赤兵的名字也如同一颗石子投入平静的湖面,激起了他内心深处的波澜。

钟赤兵,原是贵州一带的红军战士,1930年代,他随红军多次作战,屡屡身陷险境却毫不畏惧。

尤其是在娄山关的战斗中,他带领自己的队伍,奋勇抵抗国民党军的猛烈进攻。

在娄山关战役的那一刻,王家烈带领的部队与钟赤兵的队伍展开了激烈的交锋,枪林弹雨中,王家烈带领的军队与钟赤兵领导的红军对峙着,殊死搏杀。

尽管国民党的装备远强于红军,但钟赤兵的坚韧不拔却让王家烈不得不佩服,钟赤兵的战术和勇气,始终让王家烈感到深深的敬畏。

而战后的情形也令王家烈感到深深的震撼,钟赤兵负伤后依然坚守岗位,直到战斗结束,他才勉强被战友救下,但也永远的失去了一条腿。

因此,钟赤兵这个名字对王家烈来说并不陌生,而且尽管在战场上,双方的立场截然不同,但王家烈始终对钟赤兵的英勇表现深感敬佩。

接着,王家烈讲述了自己与钟赤兵的往事,描述了他在战争中所见到的钟赤兵坚定的战斗姿态以及不屈不挠的精神,也提到了两人之后会面时,对方的大度。

毛主席听后,微微点头,并表示:“钟赤兵是我们伟大革命中的一位英雄,他的事迹永载史册。”

这一番话,让王家烈感受到了从未有过的触动,毛主席对钟赤兵的评价,不仅仅是对一个历史人物的简单回顾,更是对那一代革命者的精神传承与尊重。

这场会面的交流,虽然表面上没有过多的政治指责,但却潜移默化地促使王家烈重新审视自己的过往。

正是在这一刻,他的心灵得到了升华,他不再为过去的历史所困扰,而是开始展望未来,决心为新中国的建设贡献自己的力量。

会面后,此后,王家烈的转变变得愈加明显,他不再单纯地看重个人的得失,而是开始思考如何为新中国的建设贡献力量。

王家烈开始更加关注人民的福祉,深入思考自己在新社会中的角色和责任。

他逐渐放弃了过去的那种军阀心态,开始全身心地投入到新中国的政治与社会建设中。

无论是在政策的制定,还是在实际的工作中,王家烈都表现出了前所未有的责任感与担当。

他逐渐明白,只有真正融入人民、为人民服务,才能实现自己在新时代中的价值。

毛主席在接见中提到的宽容与大度,也成为了王家烈行事的准则,他学会了如何宽容他人的过错,也学会了如何自我宽恕。

在王家烈的心中,毛主席不仅仅是一个伟大的领导者,更是一个值得敬仰的导师。

通过与毛主席的交流,他不仅看到了自己过往的错误,更看到了自己未来的可能性。

他开始以更加宽广的胸怀去看待自己、看待他人,也更加坚定了自己投身于新中国建设的决心。

毛主席的影响不仅仅体现在言辞上,更在王家烈的行动上得到了体现,他在新的岗位上,不仅更加注重人民的需求,也更加注重社会的整体发展。

王家烈从一个曾经的军阀,逐渐成长为一个深具政治眼光和社会责任感的领导者。

在毛主席的指导下,王家烈找到了自己真正的使命,那就是为人民的幸福和国家的富强贡献一生的力量。

毛主席的深远影响,也让王家烈的人生发生了翻天覆地的变化,通过这次接见,王家烈不仅找到了自己未来的方向,也找到了自己在历史长河中的位置。