在台伯河下游的七座山丘上,一群拉丁牧羊人用木栅栏圈出定居点时,他们或许不会想到,这个每年被洪水浸泡四个月的泥泞之地,竟会成为统治地中海六百年的帝国心脏。

在公元前8世纪的台伯河三角洲那片地方,疟疾快速地扩散开了,周围全是沼泽,这使得人类的生存环境变得特别糟糕。在这样极其不利的状况下,当时人们的平均寿命不超过30岁。就是这个现在大部分人都想方设法要远离的地方,为什么却被拉丁先民当作上天赐予的、很合适的地方?

传说中当特洛伊遗民埃涅阿斯登陆拉丁姆之时,那台伯河口的盐渍滩涂,正微微泛着那有些刺眼的白光,先民们大概认为得到了神域。

不过事实上,这条全长405公里的河流,其年均泛滥的次数达到了7.2次——而且洪水所淹没的面积超过了20平方公里。

但正是这种糟糕的环境,构成了天然的防御体系。河口的淤泥,持续地沉积,形成了沙洲,这使航船不得不沿着固定的水道进出。而罗马人仅仅需在雅尼库鲁姆山安置瞭望塔,居然就能够监控整个台伯河的航运。

而且一旦到了夏季水位下降之时,浅吃水的船舶依然能够经由支流,把伊特鲁里亚的铁矿以及坎帕尼亚的葡萄酒运输抵达罗马。拉丁人选择此地,更深层的考量,在于掌控“白色黄金”的贸易路线。盐道(ViaSalaria)从台伯河口向东北方向延伸,直至亚得里亚海,这条贯穿亚平宁半岛的盐业动脉,每日的运输量,居然可达30吨岩盐。

控制盐道呢,意味着掌控食品保鲜的关键命脉,公元前7世纪的贸易记录显示,罗马经由征收盐税所获得的财富,居然占了初期财政收入的四成%。

当北方的高卢骑兵,实际上尝试去劫掠盐队的时候,台伯河的沼泽却成了绝佳的缓冲带。2019年,在马里奥山出土的那些高卢铠甲碎片显示,入侵者居然常常因为坐骑深陷泥潭,反而成为了活靶。

七丘之城的布局更是防御艺术的巅峰。

帕拉丁山与卡比托利欧山之间的鞍部宽仅150米,却设计了五重防御工事:最外层是3米深的壕沟;向内依次为木栅栏、石墙、箭塔和终极堡垒。

这种立体防御体系,使得公元前390年高卢人攻入罗马时,守军能够在卡比托利欧山坚守,七个月之后,竟然是鹅群的叫声揭晓了夜袭。

现代地形模拟显示,七丘的制高点所组成的瞭望网络,而且能够在10分钟之内,将烽火信号传递20公里,这比同时期的希腊城邦要快上3倍呢。

台伯河的"缺陷"反而催生了罗马的基建基因。

公元前6世纪建造的马克西姆下水道(CloacaMaxima),其3米宽的拱顶结构,能够轻松抵御百年一遇的洪水,而且工程精度更是达到了0.5度这样的水平误差。这项由伊特鲁里亚主导的工程,使罗马城区面积在百年内扩张了400%。

当迦太基使者“惊叹”罗马“没有”天然良港时,而且实际上他们“忽视”了这个选址的“终极”优势,那就是可控的风险“界限”。

台伯河的周期性泛滥,既限制了城市规模盲目地进行扩张,又借助沉积的土壤,维持着农业的再次生长。

公元前5世纪的粮食产量记录表明,罗马周边的洪泛区,那里的小麦亩产达到了200公斤,而且这可是干旱地区的2.3倍呢。

这种在危机中培育出的弹性思维,最终演变为罗马军团的分层防御战术:而且就像七丘巧妙地利用地形梯度来构建防御纵深一样,罗马军队则通过三线列体系实现了攻守的转换。

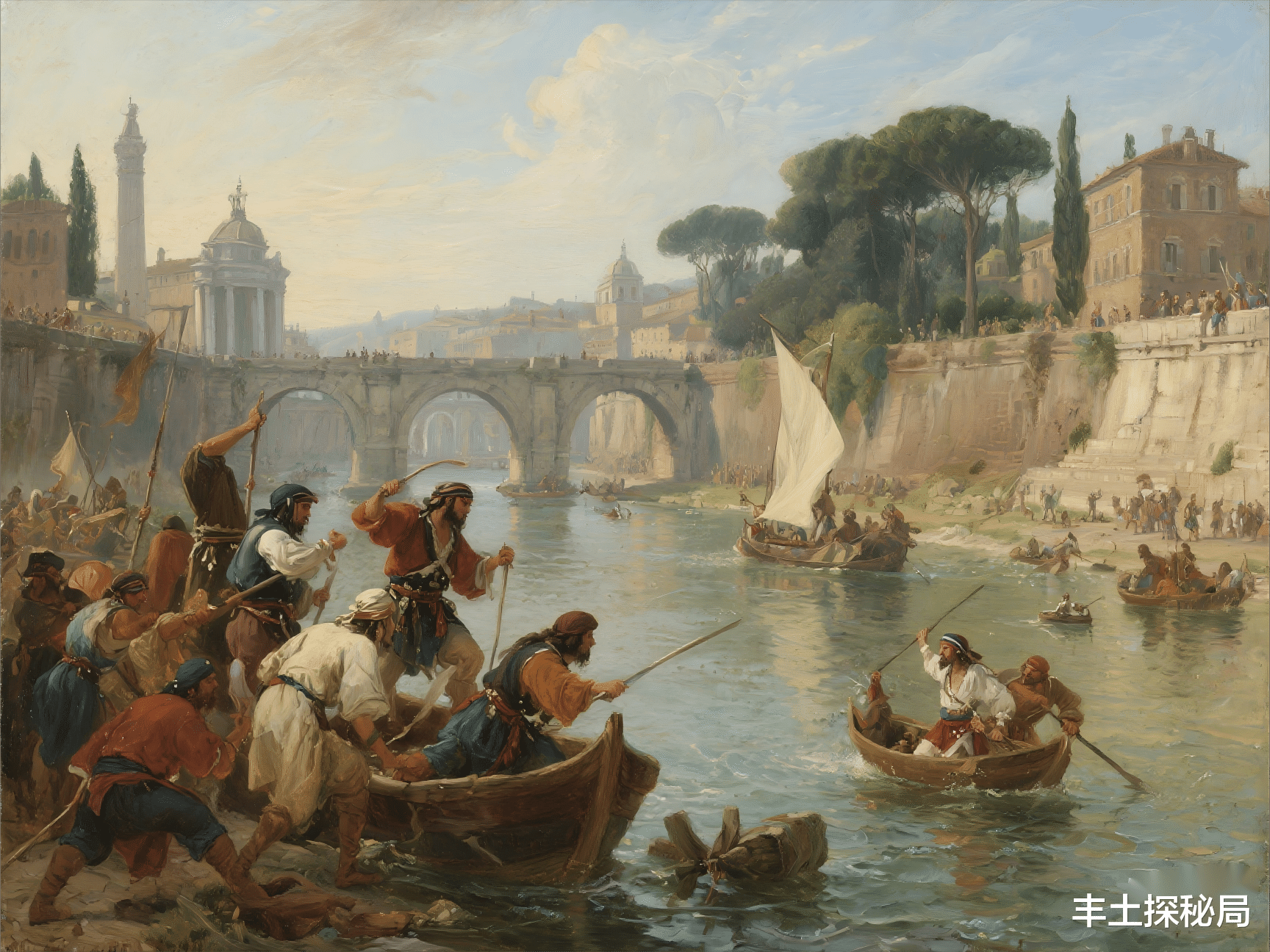

更为重要的是,台伯河成为了拉丁民族防范北方民族以及海盗的天然屏障。

此外在古代意大利半岛,时常面临来自北方蛮族部落的侵扰。

这些蛮族部落表现得格外勇猛了,对作战很擅长了,常往南方持续推进了。他们既会抢夺财物了,又会绑架人口了。

而台伯河宽阔的河面以及复杂的水流状况,使得北方民族的大规模军事行动难以顺利开展。

当北方民族试图南下的时候,台伯河成为了他们难以,轻易跨越的障碍,拉丁民族能够凭借河流的天险,进行有效的防御。

同样对于在地中海猖獗的海盗而言,台伯河河口复杂的地形和水流也让他们望而却步。

海盗们的船只,多为小型且轻便型,在台伯河河口的浅滩,暗礁以及湍急水流区域,极易发生触礁等危险。而且这在很大程度上,保护了罗马城以及周边地区,免受海盗的频繁劫掠。