早在解放战争还没有结束时,毛主席就已经在关注北平的解放问题和故宫的保护工作。

平津战役时期,他多次交代,尽量用和平手段解决北平问题,不到万不得已不要使用炮火。

解放后,他又十分关注故宫的发展和保护工作,多次下令拨款赎回中国流传在外的文物。

甚至在1954年建国后没多久,多次抽出时间到紫禁城参观、游览。

要知道1954年正是国家发展之际,等待毛主席处理的事还有许多,每天要处理的公务堆积如山,可他为何一直关注故宫的发展,还在4天内3次登上紫禁城呢?此外,主席为何坚持不到故宫里面参观?

毛主席在还没有“进京赶考”前,就和故宫产生一段不可分割的情缘,当时的他还在湖南师范读书。

在求学的过程中,有一位叫易培基的人,曾是故宫博物馆的第一任院长,对毛主席影响很大。

他教导毛主席语文科目,在毛主席身上花费太多的时间和精力,教导他成才。

易培基虽然教导了许多学生,可是却从未有过任何一个人能像毛主席一样得到他如此器重。

他曾这样评价:“以毛主席的人品和才学,绝非池中鱼!”

他甚至预言毛主席将来一定会是平民百姓的领导人。

易培基为了支持毛主席早期领导的湖南革命,多次对他提供赞助。

对于这位赏识自己的伯乐,毛主席也心存感激,两人经常书信来往,保持联系。

也是从他那里,毛主席对北京充满了憧憬。

毛主席对我国古代文化有很深的造诣,尤其是对文化遗产有深厚的感情。

1918年夏,杨昌济一家迁到北京居住,毛主席也从师范学校毕业,很多新民学会的同学希望能够留学深造,但是他们没有足够的经费。

就在毛主席和同学苦恼时,杨昌济从北京寄来一封信,告诉他们法国政府来中国招募工人,这是一次绝佳的勤工俭学机会。

毛主席接到信件后,马不停蹄赶来北京生活。

8月19日,他到达北京,认识了杨昌济的女儿杨开慧。

两人漫步在北京街头,看着偌大的故宫,毛主席有很多感慨。

一想到北京还有那么多人没地方住,流落街头,毛主席心里很不是滋味。

此时的毛主席冒出一个念头:要让天底下的人都有房子住、有东西吃,不用再过这种贫苦的生活。

虽然当时的毛主席也不知道中国的出路在哪里,如何才能实现自己宏伟的梦想。

但是一颗小小的种子在他心底生根发芽。

1948年底,辽沈战役取得胜利,解放军围攻北平,大批的国民党败军涌入北平,他们在紫禁城内四处乱窜,在城里大搞破坏,故宫面临严重的危难。

他们为了防止解放军打入北平,在故宫周围建起不少防御工事,一旦发生战火,解放军的炮弹很可能会落在故宫附近,那么故宫中的建筑和文物难免会受到损伤。

北京的故宫是明清两朝二十四代皇帝居住的地方,这里有庞大的宫殿建筑群和数以百万计的文物藏品,是明清时期的主要象征。

辛亥革命后,废除了封建帝制,溥仪被废黜后,故宫内的设施也出现不同程度的破坏,最明显的还是各个宫门的门槛都被锯掉。

军阀混战期间,故宫的破坏进一步加剧,甚至还有过飞机在故宫投弹的事。

由于故宫长期无人修理,故宫内杂草丛生,房屋倒塌,有的墙上和屋子上竟然长出四五十年的大树。

早在1936年,毛主席就认识到故宫的历史和艺术价值,当时的毛主席还在陕北的窑洞里。

他曾对斯诺叙述过对故宫的印象和感触:“故宫的美对我而言是一种丰富多彩、生动有趣的补偿,在故宫的庭院里,我看到北方的早春。”

也正是在这古墙下,护城河边,毛主席和杨开慧开始青涩的恋爱。

因此为了保护北京城内的文物,毛主席给聂荣臻他们作出指示:“这一次攻城,务必要详细周密计划,尽量避免对故宫和其他文物古迹的破坏。”

解放大军迅速包围和孤立了北平,按照当时的情况,他们完全可以在克敌制胜的情况下,以武力拿下北平。

但是毛主席为了避免破坏故宫,保护北京城的文化古迹,特意指示前线部队在攻城的同时,积极做傅作义的工作,尽量和平解放北平。

还让每一个部队的首长弄清楚哪些地方是可以进攻的,哪些地方是不能攻击的。

他甚至下令让解放军绘图立说,每个人都要严格按照地图上的指示执行。

这份地图详细绘制了北平的每一个街道和小巷,所有解放军都要准确背熟地图上的标识。

毛主席的命令,代表了中国共产党和人民解放军对故宫和以故宫为代表的文化古迹的保护态度。

故宫的保护工作为了保护故宫和北京其他古代建筑,中央领导人多次和林彪商议,并且秘密派出有关人员找到清华大学的建筑专家梁思成,请他在地图上标出北平城内外古代建筑的位置。

解放军按照他的标注,印在战士的手册上,方便每一个人记忆。

与此同时,中央领导人还着手组建北平文化接管委员会,商议解放北平后,如何接管和保护故宫。

1949年2月1日,北平和平解放的第二天,北平市军事管制委员会接管北京文物的保护工作。

新中国成立后,北京作为首都,自然要重点建设,在经济十分拮据的情况下,毛主席还是决定对故宫进行修缮。

1949年5-6月,政府出资对故宫庆寿堂进行修缮,这是北平解放后对故宫的第一项修缮工程。

修缮时,工作人员才发现这项工程难度有多大,过去在故宫内遗留太多的垃圾和杂草。

仅仅是清理垃圾和废物,就用去大半年时间,清理出来的垃圾单位以万吨来计量。

解放后,在马衡院长的主持下,经过调查,详细制定了关于故宫等古建筑的维修和保护计划。

其中较大的工程是1955年对端门的修缮;1956年对西北角楼的修缮;1957年对武英殿的修缮;1959年对太和门以及前三殿的油饰彩画工程;1960年进行东北角楼的修缮工程等。

解放初期的一年时间里,周总理多次到达故宫博物馆,逐一参观宫廷原状的陈列和专馆的陈列,审查出国的文物展览。

他指示有关方面不惜花费重金,将溥仪被赶出宫时,为了换取现金,抵押在香港外国银行的我国古人的真迹赎回。

按照周总理的指示,香港有关人员不计成本将它们一一赎回,摆放在故宫博物院供中国百姓参观。

尽管毛主席对故宫的修缮和保护很上心,但是他登上紫禁城却是在新中国成立后的第五年。

三次登上紫禁城1954年5月17日下午4时,中央保卫局与故宫保卫科联系,通知他们毛主席要到故宫。

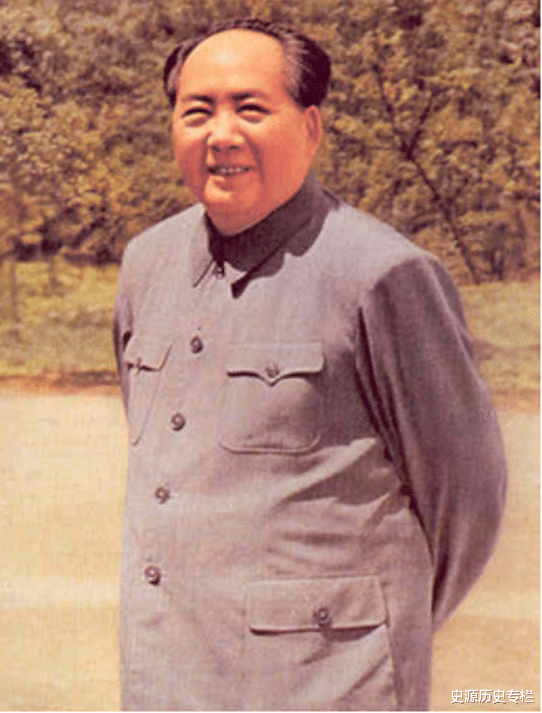

没过一会,两辆小汽车径直开进故宫的神武门,毛主席穿着灰色呢子衣服和公安部长罗瑞卿一起登上故宫城墙。

由于长城山高路远,毛主席还特意手持一根小竹竿,登上了神武门的城楼。

故宫方面派出保卫科科长韩炳文全程陪同毛主席参观,充当导游的角色。

为了不影响故宫的正常开放和其他游客的参观游览,不引起轰动,毛主席直接从神武门东坡道登上城楼。

当看到城墙上的苜蓿草后,他问道:“这应该是苜蓿草吧?它可是好东西!”

他们一路顺着城墙向东、向南,一路走到东华门,一路走来,毛主席兴致勃勃。

他仔细浏览故宫的全景,看着紫禁城雄伟壮丽的样子,琉璃瓦金光闪烁,红色的宫墙光彩四溢,他无限感慨。

在东华门的城台,毛主席坐在小板凳上休息,和同行的同志以及韩炳文一起品尝橘子,同韩炳文亲切交谈。

毛主席详细询问故宫的机构设置,文物保护情况,事无巨细。

韩炳文看毛主席如此关注故宫的情况,便邀请毛主席到故宫里面参观游览。

他曾在中南海警卫局任职,负责保卫和消防的工作,每天晚上都要派人登上城楼,沿着城墙巡逻。

当时故宫的安保设施还没有这么先进,红外线显示仪和火灾自动报警系统、昼夜监控全部都依靠消防警卫人员警惕不松懈的眼睛。

谁知道毛主席摆摆手,他不愿意到故宫里面参观游览,接着又询问故宫各个部门的分工和工作人员的文化程度。

毛主席是教师出身,最清楚文化对一个人的重要性,他鼓励所有人积极学习文化知识和业务相关的知识。

休息好后,他又走向午门,参观设在午门城楼上最近刚刚出土的文物展览,一共三个多小时。

毛主席饶有兴趣看着这些刚出品的文物,每一件都是中国的瑰宝,是百姓的心血,一直到将近黄昏,他才悄悄离开。

第二天,也就是5月19日下午,毛主席再一次登上故宫城墙。

他一直惦记昨天还没有参观完毕的出土文物,处理完事情后,便急不可耐登上故宫城墙。

他选择直接从午门登上紫禁城城楼,继续参观。

他一边饶有兴趣,一边又小心翼翼,看得出对文物的重视。

这一次,他不像昨天那样有点走马观花,而是对每一件出土的文物展览都看得比较详细,对当时的考古新发现产生很大的兴趣。

北京猿人遗址的发掘工作进展非常好,考古学家从周口店一堆最不起眼的灰烬堆里发现北京猿人的标本和化石。

毛主席这次一共观看两个多小时,一边看一边还提问问题,俨然一副打破砂锅问到底的模样。

此时,跟随的人再一次询问道:“主席,要不我们到故宫里面看吧,里面陈列了许多文物。”

不出意外地,他再一次被毛主席拒绝,毛主席觉得只看这一批文物就已足够,没必要再去故宫里面参观游览。

于是他继续看着文物,尽管看得很细致,可毛主席离开的时候,还是带着一种意犹未尽的感觉。

5月20日下午,毛主席第三次登上故宫城墙,这次他也是从神武门经过,向西边走,工作人员还在西北角楼留下一张珍贵的照片。

镜头中的他一脸笑容,显得特别激动,这一次他选择了一个绝佳的观看角度。

在这里向北边眺望,景山、大高玄殿和北海白塔都尽在眼中,一览无余。

在西城墙上向西边眺望,能看到毛主席生活和工作的中南海、金鳌玉蝀(dōng)桥。

当初和杨开慧参观紫禁城的场景历历在目,没想到如今再到紫禁城上,会变了一番新气象。

当年第一次来北京时借住的福佑寺,风神庙、雨神庙、雷神庙和万寿兴隆寺等古迹,都尽收眼底。

如今的紫禁城内外风光无限、气候宜人,能让人内心放松,扫清所有疲惫。

一直到晚上7时,毛主席才走下城楼,和大家挥手送别,红色的宫墙无声诉说中华民族的天才智慧,诉说古代劳动人民的创造力量。

此时此刻的毛主席,应该是百感交集,无限感慨吧。

要知道1954年的时候,新中国建立才5年时间,还有许多国家大事等着毛主席处理。

如“三反”运动的开展,公私合营经济制度的发展,还要准备1955年的万隆会议等。

对故宫的厚爱和信任除了三次参观紫禁城外,毛主席还和故宫博物馆有过鲜为人知的来往。

毛主席的秘书逄先知曾经在书中表示:“毛主席酷爱字帖,经常会让秘书把所有字帖集中放在他身边,供他练习。

为了满足毛主席的兴趣爱好,我们经常到故宫里借一些知名书法家的真迹供他学习。”

故宫一直到现在还保存两份毛主席借阅书画的目录:一次是在1959年毛主席委托陈秉忱来借阅书画20多件;一次是1963年2月11日,田家英出面借阅书画26件。

由此可见毛主席对先辈的热爱,以及他对中国书法的热衷。

此前,著名的史学家姚虞琴先生将他珍藏多年的王船山墨迹《双鹤瑞舞赋》通过陈叔通先生赠与毛主席。

毛主席收到后视若珍宝,但他觉得如此珍贵的物品,不应该自己占为己有,应该放到故宫博物馆珍藏,让更多人看到。

他将《双鹤瑞舞赋》小心翼翼交给文物局的郑振铎局长保存,郑振铎又请专业的人员对《双鹤瑞舞赋》进行鉴定。

确认这是王船山的真品后,他才登记入库。

1952年10月27日,毛主席又把朋友蒋泽霖赠送的《钱东壁临兰亭十三跋》交给故宫博物馆。

为何不进入故宫?结合当时新中国的发展历史,应该有以下几个原因:

第一,1954年新中国频发灾害,云南玉溪火灾,直接造成十人死亡;长江岳轮火灾,烧死15人,烧伤30多人,火势之大,险些蔓延到大佛寺;福建屏南县妈祖庙火灾,神殿烧毁严重,烧死四人等,这些火灾的发生,都不同程度给附近的文物造成损伤。

第二,苏联消防、防空代表团来到中国参观。

他们在参观故宫博物馆后,详细介绍一些他们消防工作的经验,也向我国提出许多珍贵的改善消防工作的意见,其中就包括如何加强故宫消防,文物的保护。

送走苏联代表团后,罗瑞卿将国内火灾的情况整理成一份详细材料,向毛主席汇报。

出于对故宫消防安全的关心,毛主席决定亲自登上紫禁城,沿着消防警卫队员的巡逻路线,在城墙上绕行一周。

总而言之,原因很简单,因为百姓。

当初中央领导机关搬进北平后,毛主席一直坚持住在香山双清别墅,不想搬到中南海居住。

若不是周总理和罗瑞卿多次劝说,若不是在双清别墅遭受多次暗杀,毛主席还是不会搬到中南海。

因为他不想让百姓觉得自己和封建传统皇帝有任何联系,同样,故宫作为皇帝的住所,总会和封建帝制有些关联。

毛主席不想给百姓造成误解:“中国共产党和封建帝制有关系”,因此才三登紫禁城而不入。