建国后没多久,齐白石怀着对毛主席的敬仰之情,精心制作出两方印章,分别用阴阳文刻写。

印章制作完成后,他随手拿来一张练手的废纸包好后托人送给毛主席。

毛主席很激动,特意在中南海设宴答谢齐白石,还邀请郭沫若作陪。

席间,毛主席向齐白石敬酒,感谢他送的印章和画作,齐白石一愣:“我什么时候为主席作过画?”

毛主席看他疑惑不解的样子,拿出一幅被精心装裱的国画,谁知郭沫若看到后,竟然说这画是送给他的。

眼看着郭沫若来抢画,毛主席也不甘居人后,说画上面有他的名字,是送予他的。

三个耳熟能详的大人物竟然抢一幅画!

被齐白石当作废纸用来包装印章的宣纸竟然被毛主席精心装裱,用来收藏,还被郭沫若抢着要。

究竟是一幅啥画作,能引得三个人抢呢?

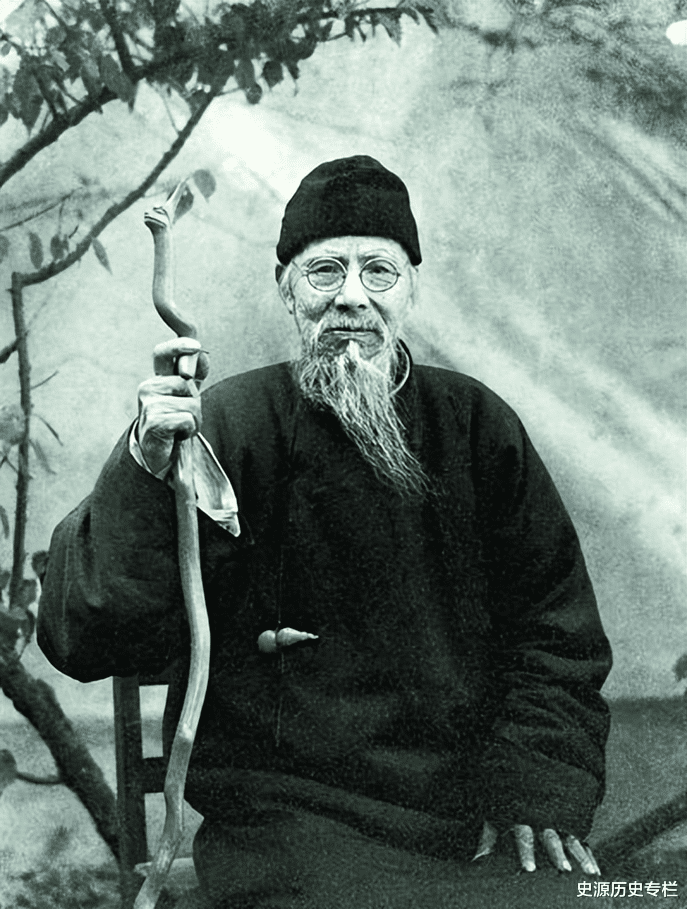

慕名已久齐白石出生在一个贫苦农民家庭,27岁拜乡里名士胡沁园为师,和他学习书画。

后来被王闿运收为弟子,王闿运是清朝有名的大家,不少人以当他的弟子为荣。

不过他因为仕途屡屡遭遇困难,一腔热血无法施展,辞官当了一个普通人。

他宁愿把一身所学教授给其他人,也不愿意再次入仕。

王闿运经常对他的学生提出云游四海,四海为家的理念。

在他的影响下,齐白石也过起了“灯盏无油何害事, 自烧松火读唐诗”的苦行僧生活。

也因为王闿运的原因,齐白石一心沉迷于作画,对当官没有任何兴趣。

经过刻苦努力,他的国画技艺增益不少,形成别具一格的风格,成为一代大画家。

为了生活,他以篆刻、卖画为生,但是在动荡不安、军阀横行、暗无天日的旧中国,即便齐白石身怀绝技,可依旧难以体面生活。

因为他厌恶军阀、讨厌官员,这种刚正不阿的性格让他饱尝人间的磨难和辛酸。

定居北平后,齐白石住在北平西城区的跨车胡同,与毛主席求学期间的老师黎锦熙相距不远。

黎锦熙和齐白石都是长沙人,又是同龄人,阅历也很相似,因此拥有很多共同话题。

每次交谈,黎锦熙总是会把毛主席挂在嘴上,称赞毛主席如何如何优秀,写出的文章如何朗朗上口。

久而久之,连齐白石都知道他有一个学生,虽然出身农家,却很有抱负,聪明刻苦又品学兼优,是难得一遇的人才。

尽管此时齐白石和毛主席并没见过面,却对这位后生印象很不错,也很敬佩。

能得黎锦熙这样夸赞的人不多,齐白石对毛主席也有点好奇,究竟是怎样一个人,能得挚友多次推崇?

1949年1月,北平解放前夕,有一些居心叵测的人多次登门“劝告”齐白石迁居南京、杭州,还危言耸听道:“以你这样的性格,一旦共产党攻进北平,他们一定会针对你的,快跟我们走吧!”

面对他们的“好心”,齐白石只有一句话:“我相信人民最终会取得胜利,我是不会离开北平的。”

他相信好友的眼光,也相信共产党是为人民当家作主的军队,不会做出残害百姓的举动。

事实证明,他没有猜错。

毛主席的来信北平和平解放后,齐白石收到毛主席的一封亲笔信,字里行间充满着对敬老尊贤的谦和之情。

信中毛主席诚恳邀请他出席会议,为新中国的发展献策献力。

起初收到这封信时,齐白石一脸不可置信,他不敢相信自己还有机会参与国家大事的商讨。

这也从侧面反映毛主席和他带领的共产党是全心全意为人民服务,真正为国家大计考量的领导班子。

自从接到这封信后,他夜不能寐。

始终不敢相信这是真的,一次又一次把毛主席的信件拿出来阅读。

不久,他应邀出席周总理主持的招待会,更进一步了解到共产党的主张和理念。

开国大典前,齐白石难以抑制内心的喜悦,为新中国的胜利诞生欢欣鼓舞。

为了表示对毛主席的爱戴,他专门为毛主席精心镌刻朱、白两纹寿山石名章,用阴阳文刻写毛主席的名字。

为了避免印章在运送中有损坏,他随手拿起桌上一张宣纸包装好后委托文化部门的代表艾青转送给毛主席。

其实在解放初,齐白石就曾经赠送过毛主席一方青石雕花砚,砚长26厘米,配有楠木砚盒。

这方青石雕花砚是齐白石的心爱之物,还在上面亲手刻下砚铭:“这是真空石,子孙不能赠与他人。”

原本他是打算当作传家宝,传给后代的。

但是感受到毛主席的伟大魅力后,他才改变主意。

宴请齐白石收到齐白石印章的毛主席急不可耐打开宣纸,原来这不是简单的宣纸,而是一幅画。

毛主席很喜欢这幅画,以为是齐白石特意送他的,便让秘书把画作装裱,好好保存。

这天,毛主席为了答谢齐白石,特意在中南海设宴招待,邀请郭沫若作陪。

席间,毛主席向齐白石敬酒,特意感激他赠送的印章和国画,自己很喜欢。

齐白石不禁愣了一下,他是专门篆刻印章送给毛主席,可对赠画之事,他却诧异得很。

他询问:“主席,我不记得什么时候作画送给您啊?”

毛主席让秘书把画拿出来,笑容满面送到齐白石面前。

他看到这幅画后才恍然大悟,这不是平时练笔的“废品”吗?

没想到一时大意,竟然送给了毛主席,还被毛主席装裱得如此精美。

他赶紧说:“主席,这都怪我疏忽大意,这是废作品,说什么都不能送给您,您要是真的喜欢这种意境的作品,我马上回去重画一幅。”说完后,他站起身准备把画拿回来。

虽然可以画出同一样的作品,但是每个人作画时的心情和感悟是不一样的。

就算能画出更精湛的画作,但是表达出来的意境和给观赏者的感觉是没办法复制的。

因此毛主席摆摆手,不同意他把画收回去,还说:“我就喜欢这一幅画作嘛!”

他询问郭沫若:“你觉得这幅画作如何?”

郭沫若仔细观察:只见上面画着一棵郁郁葱葱的李子树,树上是一群欢快的小鸟,树下是一头正在吃草的老黄牛。

这幅画栩栩如生,意境深远,耐人寻味。

难怪毛主席会赞不绝口,不愿意齐白石把画作拿回去。

可齐白石觉得,既然要送毛主席,就应该送最好的那幅作品,怎么能送一幅废品呢?

“主席,我回去后就给您再画一幅同样内容的,不超过三天,一定给您送来,这个就让我带回去吧!”

看到齐白石坚持要把画拿走,毛主席不打算在这个话题上继续,转而说道:“来,吃菜吃菜。”

齐白石坚持说:“主席若是不归还的话,我可准备上手抢了!”

两人在这边争执不下,郭沫若却在一边独自观赏,他越看越觉得这幅画非同一般,心中不由得也萌生了拥有它的心思。

趁两人争执的间隙,他突然走过来,用身体隔绝了齐白石和画说:“这件墨宝分明是送给我郭沫若的,想要带走,也要先询问我的意见才是。”

他这话一出,不仅齐白石不明白,就连毛主席也有点不明所以,这画怎么又成他的了?

郭沫若笑着解释说:“你们看,这画上还有我的名字呢!”

这下齐白石和毛主席更加不理解了,这画上分明只有风景,哪里有字呢?

齐白石实在猜不透郭沫若的含义,摇摇头,希望他能解释一二。

郭沫若笑着问:“你看这树上一共画了几只鸟?”

“五只啊!”齐白石回答。

“这不就是我的名字吗?树上五只鸟!”他特意把“上”和“五”两个字的语气说得很重。

此时齐白石才恍然大悟道:“原来如此,原来如此,郭先生的大号可不就是‘尚武’嘛!大家的头脑转得就是快。”

眼看着心爱的画作要被他人抢走,毛主席也不甘示弱,他看着准备把画拿走的郭沫若,说了句:“你们都快松手!这画分明是我的,没看到上面有我的标志吗?”

“这上面有您的名字?”两人异口同声说。

这幅画上除了鸟就是黄牛,再者就是大树,哪里来的字呢?

毛主席看着他们疑惑不已的样子,哈哈大笑说:“你们看,这幅画中白石老人画了什么树?”

“李子树,可并未看到您的名字。”

“那这李子树枝繁叶茂吗?”

“茂盛。”

可这树和毛主席有什么联系?

“李子树很茂盛,这不就是我的名字吗?”

还是郭沫若最先反应过来,毛主席在战争年代用过很多名字,其中一个便是“李德胜”。

李子树画得很茂盛,简称“李得盛”,与“李德胜”同音,所以毛主席说这幅画是赠给他的。

这样一解释,齐白石恍然大悟:“难怪您的两个女儿取名为李敏和李讷,原来是这个缘故。”

“如此说来,这幅拙画又多了几层意思,既然如此,我有个不情之请,希望两位在画上写几个字,你们意下如何?”

毛主席看了看郭沫若,欣然点头,挥笔在上面写下几个字。郭沫若也紧随其后。

原本是一幅废作品,经过毛主席和郭沫若的题字后,变得更加有意义。

齐白石得到这幅墨宝后,喜出望外。

这幅画最终还是完璧归赵,回到齐白石手中。

齐白石和毛主席的交往其实,毛主席和齐白石的交往轶事有许多,远不止这一次。

毛主席很关心齐白石的身体情况和生活状况,经常三不五时派秘书到他家看望,缺什么给补上。

齐白石对毛主席这样细致的关心非常感激。

第二天下午,天气晴朗、微风习习、清爽宜人,正适合约上三五好友小聚。

毛主席让人接齐白石来住所小聚。

面对他的盛情相邀,齐白石怀着激动的心情,欣然前往。

两人在中南海一起赏花、品茶,在惬意融融的气氛中,或者畅聊家乡趣事、或者谈论天下大事、或者畅谈新旧中国的对比和变化。

谈话过程中,谈到了革新精神,毛主席觉得宇宙万物都是在不断变化的,人生在世就是不断接受新生事物的过程。

不管是政府人员,还是普通百姓,都应该在新的时代,学习新的技能,为新的社会服务。

两人你一言我一语,聊得十分投契,尤其是毛主席博古通今且妙趣横生的话语,让齐白石折服不已,久久难忘。

毛主席和齐白石都是湘潭人,口音一致,聊起来更有共同语言。

不知不觉间,两人聊了几个小时,一直到夕阳西下仍旧兴趣盎然。

转眼间到了用餐时间,毛主席恳请齐白石留下来用餐,并且请朱德总司令出席作陪。

席间,毛主席不停给齐白石夹菜、敬酒、续茶。

他还转告齐白石:“政务院准备聘请您担任文史馆馆员,不知道您意下如何?”

原本很少饮酒的齐白石,听到消息后,一时激动,连续喝下好几口葡萄酒,以此来回敬毛主席的关切和照顾。

回到家中后,他依然处在兴奋和激动的状态,像是个得到夸奖的小孩子一样。

家里人不清楚他经历了什么,怎么出去一趟,回来后脸上一直洋溢着笑容,还手舞足蹈的?

齐白石把自己和毛主席相处的每一个细节都仔细向家人讲述,还激动地说:“你们可能想不到,毛主席和我的口音是一样的。

每个字听起来都格外亲切;他还考虑到我牙口问题,专挑那些煮得很烂的菜夹给我吃;宴席结束后,是朱总司令亲自送我上车的...”

这一天成为他人生中意义非凡的日子,每每对人说起这件事,都深有感触:“这天,是我人生中最不能忘记的日子,我一辈子见过许多有名望、有地位、有权力的人,但是没有一个像毛主席这样诚挚待人、和蔼可亲的!

他可是新中国的领导人,国家主席,哪里有比他还尊贵的人,但他就是这么平易近人。”

回到家后,齐白石从自己多年珍藏的画作中,精挑细选出一幅《苍鹰图》和《海为龙世界,云是鹤家乡》的立轴送给毛主席。

在立轴上,他还补上了日期和自己的标志。

没过几天,著名收藏家张伯驹来齐白石家中做客,他高兴地谈起自己赠送的这两幅作品。

当说到《海为龙世界,云是鹤家乡》这副对联时,张伯驹脸上出现一丝迟疑。

这副对联不是出自安徽完白山人邓石如嘛?可他记得这副对联的后一句是“天是鹤家乡”,怎么变成“云是鹤家乡”呢?

经过他这么一提醒,齐白石立刻紧张起来,毛主席可是博览群书,博古通今的大学问家,要是知道他送一副错字对联,那岂不是显得对毛主席不尊敬吗?

而且这件事被人传出去,岂不显得他没有文化,贻笑大方!

齐白石思索该如何把这副对联要回来,可是送出去的礼物,哪有往回要的道理?

张伯驹看他紧张的神情,连忙安慰说:“齐老,你这个‘云’字其实用起来比邓石如先生的‘天’字更为恰当。

倘若他的上联用的是‘地’,那么与之对应的‘天’字更加适合。可他的上联却是‘海’字,与你的‘云’字更为贴切。

我们大可不必拘泥于古代人的作品,就算对古人的作品有所改动也无伤大雅。

若是改得好,也不失为一段佳话,或许毛主席不会在意原作品,只会夸赞你改得绝佳。

经过张伯驹这么一说,齐白石紧张焦躁的心情才得以平静。

其实毛主席收到齐白石的礼物后,立刻挂在墙上欣赏了几天,没过多久他把书画都送到相关部门珍藏。

只留下那一方雕花砚,至于上面的“天”“云”有无改动,毛主席根本没有注意到,也不觉得有什么不妥。

随后,其他书法家在书写此对联时,都以“云是鹤家乡”为准,反倒把原来的“天是鹤家乡”给忘记。

只要是齐白石送给毛主席的画作,毛主席都会让人好好珍藏,工作之余也会对着这些作品做一番玩味。

不知不觉间,毛主席成为齐白石最大的粉丝,收集十几件他的作品,如今这些珍贵的物件大多数作为国宝捐献给了国家。

每逢齐白石送画后,毛主席都要挑选一些可口的食物或者是买些其他珍贵的东西给老人家送去。

他之所以这么做,一则是礼尚往来;二则是表达对这位德高望重的同乡的尊重之情;三则是寄托毛主席广纳天下贤士的宽广胸怀。

1957年,齐白石因病住院,期间毛主席多次派人到医院看望,还转告他:“要注意休息,少操心,静心休养。”

齐白石感念毛主席的照顾,弥留之际留下遗言,他此生珍藏的画作,都留给国家和人民!

齐白石原本痛恨政府和官员,是毛主席让他改变了对政府人员的看法,也是毛主席让他感受到身为中国人的幸福感和尊崇感。